遥拝とは、遠く離れた場所から心を込めて礼拝を行う行為であり、古来より日本の文化や信仰に深く根付いています。

この記事では、遥拝の基本的な作法や仏教における位置づけ、遥拝という言葉の読み方について解説します。また、参拝との違いや遥拝所の存在についても触れ、具体例として宮城遥拝や富士山、伊勢神宮に関連する遥拝所についても紹介します。

さらに、遥拝に関する例文やその効果、漢字や英語での表現についても分かりやすく解説し、遥拝の本質に迫ります。日本の伝統文化や信仰の一端を知るための情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

遥拝とは何か?その意味と起源

遥拝の正しい作法

遥拝の仏教における位置づけ

遥拝の読み方と漢字の由来

遥拝と参拝の違いを解説

遥拝の正しい作法

遥拝(ようはい)とは、遠く離れた場所に祀られている神仏などに拝礼することです。遥拝は、自分の住んでいる地域から遠く離れた神社や寺院に参拝することができない場合や、特別なご縁がある神社や寺院に参拝したい場合に行われます。

遥拝を行う際には、いくつかの基本的な作法を守ることが大切です。これらの作法を守ることで、より尊敬の気持ちを示し、神聖な行為として遥拝を行うことができます。

まず、遥拝を行う場所や対象に向かって、身体をしっかりと正して立つことが基本です。手を合わせる際には、指先をまっすぐに揃えて、手のひらをしっかりと合わせることが求められます。頭を少し下げ、静かに心を落ち着けながら、神仏に敬意を表することが重要です。

次に、遙拝の際には、なるべく声を出さず、静かに心の中で祈りを捧げます。心を込めて、内面的な敬意を示すことが大切です。なお、神社や寺院で実施する場合、遙拝の対象が近くにある場合でも、あまり大きな動きや音を立てずに行うことが求められます。

また、遙拝の前に手や体を清めることも重要です。日本の神社や仏教寺院では、参拝者が手水舎(ちょうずや)で手や口を清める習慣がありますが、これも一つの作法として意識すると良いでしょう。

このように、遥拝は心を落ち着けて行うべき神聖な儀式であり、丁寧に作法を守ることで、その意義を深く感じ取ることができます。

遥拝の仏教における位置づけ

仏教において、遥拝は神聖な儀式の一部として重要な役割を果たします。仏教の教えでは、対象となる仏像や仏塔に対して敬意を示すことが大切とされています。遥拝を行うことで、仏教徒は心を清め、仏の教えに思いを馳せるとともに、自己の修行を深める意図があります。

具体的には、遥拝は仏教の修行の一環として、仏像や仏塔に向かって行われます。これにより、仏の徳を讃え、仏法を守る意識を高めることができるのです。また、仏教徒にとって遥拝は、仏への感謝の気持ちを表す手段でもあります。信仰の対象である仏を敬い、心の中で祈りを捧げることで、より深い信仰心を育むことができます。

さらに、遥拝は仏教の教えに基づく心の浄化にも繋がります。仏教の中心的な教義である「八つの正道」や「四つの聖諦」に従って、遥拝を行うことは、煩悩から解放され、心が清らかになる助けとなります。そのため、仏教徒にとって遥拝は、単なる儀式ではなく、心の修行の一部として位置づけられています。

このように、仏教における遥拝は、信仰の深化や修行の一環としての重要な位置を占めています。仏に対する敬意と感謝を表すため、また心を浄化するための手段として、遥拝は多くの仏教徒にとって欠かせない行為となっています。

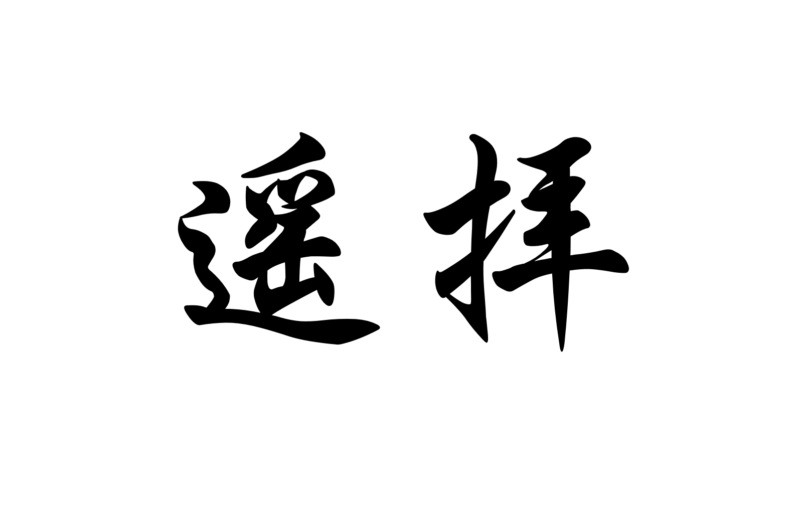

遥拝の読み方と漢字の由来

「遥拝」という言葉は、「遥かに拝む」という意味が込められた言葉です。この言葉の読み方は、「ようはい」と読みます。一般的には「遥拝(ようはい)」と読まれ、仏教や神道などの宗教的な儀式において使われることが多いです。

「遥拝」の漢字は、二つの漢字から成り立っています。まず「遥」という漢字は、「遠い」「遠く」という意味があります。これにより、「遥拝」全体が「遠くから敬意を示す」という概念を表していることが分かります。実際、遥拝は物理的に遠くの対象に向かって行うため、この漢字が使われています。

次に「拝」という漢字ですが、この字は「お辞儀をする」「敬意を示す」という意味です。拝は一般的に神や仏に対して敬意を表す行為を指します。ですので、遥拝全体としては、遠くにいる神仏や聖なる存在に対して、敬意を示す行為を意味することになります。

このように、「遥拝」という言葉は、文字通り「遠くから拝む」ことを意味し、信仰の対象に対して遠くから敬意を示すための儀式や行為を表しています。

遥拝と参拝の違いを解説

遥拝と参拝は、どちらも神社や寺院などで神仏に敬意を示す行為ですが、その方法や意味合いには違いがあります。

まず、遥拝は「遠くから拝む」という意味です。これは、神社や寺院に直接足を運ぶことなく、遠くから対象に向かって敬意を表す行為を指します。例えば、山の頂上にある神社や、遠くの仏像を敬う際など、物理的に近づけない場合に遥拝が行われます。遥拝では、場所に行けない理由があっても、心を込めて神仏に祈りを捧げることが重要です。

一方で、参拝は「直接その場で拝む」という行為です。参拝者が神社や寺院に足を運び、そこで神や仏に対して敬意を示します。参拝には、手を合わせたり、頭を下げたりして神仏に感謝や願いを伝えることが一般的です。参拝の際は、その場にいることが前提となります。

このように、遥拝と参拝は、敬意を表す対象が同じであっても、行う方法に違いがあります。遥拝は遠距離から心で敬意を表し、参拝は直接その場で行動を通して敬意を示す方法です。それぞれの状況に応じて使い分けられる行為と言えるでしょう。

遥拝が体現する信仰の形

遥拝所とは?その役割と種類

宮城遥拝とは何か?

富士山の遥拝所とその魅力

伊勢神宮の遥拝所の特徴

遥拝の効果と心の平穏への影響

遥拝所とは?その役割と種類

遥拝所とは、遠くから神仏に敬意を示すために設けられた場所や施設のことです。信仰の対象が遠くにある場合に、直接訪れることができない信者が、心を込めて拝むための場所として機能します。このような場所は、通常、自然の景観や神聖視される特定の場所に設けられ、参拝者が遠くからでもその存在に対して敬意を示すことができるようになっています。

遥拝所の役割は、物理的に近づけない信者に対して、精神的に神仏と繋がる手段を提供することです。これにより、参拝者は直接の接触がなくても、神仏に対する祈りや感謝を捧げることができるのです。また、遥拝所は通常、神聖な場所であるため、静かな環境の中で心を落ち着けて礼拝を行うことができます。

遥拝所にはいくつかの種類があります。例えば、山頂に設けられた遥拝所では、遠くの神社や寺院を拝むための特別なスペースとして設けられています。また、広大な自然の中にある神聖な場所や、仏像が遠くに見える場所も遥拝所として機能することがあります。こうした場所では、通常、拝礼を行うための祭壇や石像などが設置され、信者が目に見えない神仏に対して心を込めて祈りを捧げることができます。

このように、遥拝所は、物理的な距離を超えて神仏とのつながりを感じるための重要な場所であり、信者が心の中で敬意を表し、祈りを捧げるための施設として、宗教的な役割を果たしています。

宮城遥拝とは何か?

宮城遥拝(きゅうじょうようはい)は、かつて日本およびその影響下にあった地域で、天皇陛下の住まいである皇居(当時は「宮城」と呼ばれていました)の方向に向かって敬意を表すために行われた行為です。

遠く離れた場所から皇居を拝むという意味で、「皇居遥拝(こうきょようはい)」とも呼ばれます。この行為は、日本国内だけでなく、かつての日本の統治下にあった地域や外国でも行われていました。

特に第二次世界大戦中には、国民の戦意を高める目的で広く行われましたが、戦後は公式な行事としては行われなくなりました。

富士山の遥拝所とその魅力

富士山は古くから信仰の対象とされ、その美しい姿は遠くからでも人々の心を捉えてきました。そのため、富士山を直接登ることが難しい人々や、特定の理由で登ることが禁じられていた人々が、遠くから富士山を拝むための場所、すなわち遥拝所が各地に設けられました。

富士山の遥拝所には、以下のような魅力があります。

絶景

遥拝所は、富士山の美しい姿を眺めることができる絶好の場所に設けられていることが多いです。遮るもののない雄大な富士山の姿は、見る人の心を打つ力を持っています。

歴史と文化

遥拝所は、古くからの富士山信仰と深く結びついています。それぞれの場所には、歴史的な背景や伝承があり、その土地の文化に触れることができます。

静寂と祈り

遥拝所は、静かで落ち着いた環境にあることが多いです。そこで富士山を眺めていると、心が洗われるような感覚を覚え、祈りの気持ちが自然と湧いてきます。

多様な場所

富士山の周りには、山の上、湖畔、神社の境内など、様々な場所に遥拝所があります。それぞれ異なる景色や雰囲気を持っており、色々な楽しみ方ができます。

主な富士山の遥拝所

以下に、いくつかの代表的な富士山の遥拝所を紹介します。

山宮浅間神社(静岡県富士宮市)

古い富士山祭祀の形を残す神社で、溶岩流の先端部に遥拝所があります。古代の祭祀の様子を偲ぶことができます。

富士山遥拝所女人天上(山梨県富士吉田市)

江戸時代に女人禁制だった富士山に対し、女性たちが遥拝した場所です。歴史的な背景を感じながら、間近に富士山を望むことができます。

昇仙峡ロープウェイ山頂(山梨県甲府市)

ロープウェイの山頂にあり、特に晴れた日にはくっきりと浮かび上がる富士山を望むことができます。

天空の鳥居(山梨県富士河口湖町)

比較的新しい遥拝所で、鳥居を通して富士山を望むことができます。桜の植樹もされており、春には美しい景色が楽しめます。

河口浅間神社(山梨県富士河口湖町)

境内からも富士山を望むことができますが、奥宮である母の白滝神社付近にも遥拝に適した場所があります。

これらの他にも、富士山の周りには数多くの遥拝所が存在します。それぞれの場所で異なる魅力を持つ富士山の姿と、その土地の歴史や文化に触れることができます。

富士山遥拝の楽しみ方

遥拝所を訪れる際には、以下のようなことを意識すると、より深くその魅力を感じることができるでしょう。

静かな気持ちで訪れる

周囲の自然の音に耳を傾け、静かに富士山を眺めましょう。

歴史や文化を学ぶ

その場所の歴史や伝承を調べてから訪れると、より深く理解することができます。

写真撮影を楽しむ

絶景を写真に収めるのも良いでしょう。ただし、他の参拝者の迷惑にならないように注意しましょう。

周辺の観光地と合わせて訪れる

遥拝所の周辺には、他の観光スポットもたくさんあります。合わせて訪れることで、より充実した時間を過ごせるでしょう。

富士山の遥拝所は、単に景色を見るだけでなく、歴史や文化、そして自身の内面と向き合うことができる場所です。ぜひ一度、訪れてみてはいかがでしょうか。

伊勢神宮の遥拝所の特徴

伊勢神宮の遥拝所は、遠く離れた場所から伊勢神宮を敬い拝むための場所です。単に遠くから拝むだけでなく、それぞれの場所に歴史や意味があり、様々な形で設けられています。以下、伊勢神宮の遥拝所の特徴を詳しく解説します。

伊勢神宮と遥拝の歴史的背景

伊勢神宮は、皇室の祖先である天照大御神を祀る、日本で最も重要な神社の一つです。古くから多くの人々が参拝に訪れてきましたが、遠方の人々や、様々な事情で直接参拝できない人々がいました。そこで、遠くからでも伊勢神宮を拝むことができるように、各地に遥拝所が設けられるようになりました。

遥拝所の種類と特徴

伊勢神宮の遥拝所には、以下のような種類と特徴があります。

- 神社境内にある遥拝所

多くの神社では、境内に伊勢神宮の遥拝所が設けられています。これは、その神社を訪れた人が、同時に伊勢神宮を拝むことができるようにするためです。例えば、京都の日向大神宮には「伊勢神宮遥拝所」があり、遠く伊勢の方向を拝むことができます。 - 個人宅や集落に設けられた遥拝所

かつては、個人宅や集落にも伊勢神宮の遥拝所が設けられていたことがあります。これは、地域の人々が日常的に伊勢神宮を敬うためのものでした。 - 特定の目的で設けられた遥拝所

病気平癒や旅の安全など、特定の目的で伊勢神宮を遥拝するために設けられた場所もあります。 - 式年遷宮と遥拝所

伊勢神宮では20年に一度、社殿を新しく建て替える式年遷宮が行われます。この際に、古い社殿の跡地を遥拝所とする場合もあります。これは、遷宮後も古い社殿を偲び、神様の恩恵を仰ぐためです。

遥拝所の具体的な例

- 真田神社(長野県)

境内に伊勢神宮内宮の遥拝所が設けられています。これは、真田家と伊勢神宮の繋がりを示すものと考えられます。 - 江坂神社(大阪府)

古くから伊勢神宮の遥拝所として定められていた場所があり、近年整備されました。踏み石に立ち、正面の石に対面すると伊勢の方向を向くように設計されています。 - 伊勢神宮外宮の別宮遥拝所

外宮の神域内には多賀宮など、車椅子などで参拝が難しい別宮があり、それらを遥拝するための場所が設けられています。

遥拝の効果と心の平穏への影響

遥拝には、心の平穏をもたらす効果があります。遠くから神仏に向かって敬意を示すことは、精神的な浄化やリフレッシュを促進する方法として、多くの信者に実践されています。この行為は、神聖な対象と心を通わせることによって、日常のストレスや悩みを一時的に忘れ、心を落ち着ける助けとなります。

遥拝を行うことで、感謝の気持ちや祈りを捧げることができ、内面的な充実感を感じることができます。このような儀式を通じて、信仰に対する深い思いを再確認し、自身の心の平穏を取り戻すことができるのです。また、神仏に対する敬意を表すことによって、ポジティブなエネルギーを得ると感じる人も多く、心が落ち着き、安らぎを感じることができます。

さらに、遥拝は人々に精神的な強さを与えることもあります。遠くから拝むという行為は、日々の生活の中で感じる無力さや困難に立ち向かう勇気を与える役割も果たします。遥拝所で静かに神仏を拝むことによって、自分自身の内面と向き合う時間を持つことができ、心がリセットされる感覚を得ることができるのです。

このように、遥拝には心の平穏を取り戻す効果があり、日常生活での疲れや不安を軽減するために有効な手段となります。神聖な場所での礼拝は、心に安らぎを与え、精神的な癒しを感じさせてくれるのです。

遥拝の方法

具体的な遥拝の方法

遥拝の例文で学ぶ実践方法

遥拝を英語で表現すると?

具体的な遥拝の方法

- 神社や寺院の方角に向かって手を合わせる

- 神社や寺院の写真や絵を見て手を合わせる

- 神社や寺院のホームページやSNSを見て手を合わせる

- 神社や寺院の名前やご神号を唱える

- 神社や寺院にお札やお守りを頂いて手を合わせる

- 神社や寺院にお供え物やお賽銭を送る

心から敬意と感謝の気持ちを持って行えば、直接参拝するのと同じように神仏のご加護を受けることができるとされています。

遥拝は、自分の信仰心や願い事に応じて自由に行っても構いませんが、以下の点に注意してください。

- 遥拝する前には身体と心を清める

- 遥拝する時には静かで清潔な場所を選ぶ

- 遥拝する時には正装またはきちんとした服装で行う

- 遥拝する時には他人に迷惑をかけないようにする

遥拝の例文で学ぶ実践方法

遥拝を実践するためには、どのように行うべきかを理解することが大切です。具体的な例文を参考にすることで、実際にどのように神仏に敬意を表すのかがわかります。ここでは、遥拝を行う際の基本的な方法を例文を交えて説明します。

まず、遥拝を行う場所が決まったら、その場所に向かって静かに立ちます。このとき、手を合わせる前に深呼吸をし、心を落ち着けることが重要です。例えば、「この場所に心を込めて敬意を示し、神仏に祈りを捧げます」という気持ちで立つことが大切です。このように、心を整えてから礼を行うことが、遥拝の基本的な実践方法となります。

次に、遥拝の際に使用する言葉として「遠くからではありますが、今ここに神聖な存在に敬意を表し、祈りを捧げます」という例文があります。この言葉を心の中で唱えるか、静かに口に出して言うことで、神仏への感謝や願いを伝えることができます。

また、具体的な作法として、手を合わせる前に軽く一礼をし、その後手を合わせて祈りを捧げます。例えば、「神聖な山に向かって、心から感謝の意を示し、健康と幸せを願います」といったように、具体的な願いを込めて祈ることが大切です。このように、遥拝の実践方法は単に礼をするだけでなく、心を込めて祈りを捧げることが求められます。

このように、遥拝の例文を参考にすることで、どのように心を込めて祈りを捧げるべきか、またどのような言葉を使えばよいかが具体的に理解できます。実践することで、より深い信仰の気持ちを持つことができるでしょう。

遥拝を英語で表現すると?

「遥拝」を英語で表現する際には、単に「worship(崇拝)」や「prayer(祈り)」と訳すだけでは、そのニュアンスが十分に伝わりません。

なぜなら、「遥拝」は「遠隔性」と「敬意」という二つの要素を含んでいるからです。

そこで、以下の表現を使い分けることで、より正確に「遥拝」のニュアンスを伝えることができます。

基本的な表現

remote worship: 遠隔の崇拝

distant worship: 遠くからの崇拝

worshiping from a distance/afar: 遠くから崇拝すること

praying from a distance/afar: 遠くから祈ること

これらの表現は、物理的な距離を強調しており、「遥拝」の基本的な意味を伝えるのに適しています。

より具体的な表現

prayer or worship offered at a distance: 遠く離れた場所で捧げられる祈りや崇拝

paying respects to a distant sacred site: 遠くの聖地に対して敬意を払うこと

venerating a distant sacred object/place: 遠くの神聖な対象/場所を崇敬すること

これらの表現は、敬意を表す行為であることをより明確に伝えています。特に、「paying respects」や「venerating」は、深い敬意を表すニュアンスを持っています。

具体的な例を用いた表現

「特定の神社や寺院、山などに対する遥拝」を表現する場合

“I offer my prayer to the distant temple/shrine.”(遠くの寺院/神社に祈りを捧げます。)

“I pay my respects to the sacred mountain from afar.”(遠くから神聖な山に敬意を払います。)

“I venerate Mount Fuji from my home.”(自宅から富士山を崇敬します。)

このように、具体的な対象を挙げることで、より状況が分かりやすくなります。

さらに、必要に応じて、「遥拝」が持つ文化的背景を説明することで、より深い理解を得ることができます。例えば、以下のような説明を加えることができます。

“In Japanese culture, ‘yohai’ (遥拝) refers to the act of worshiping a sacred object or place from a distance. This practice is often performed when it is not possible to visit the actual site. It expresses deep reverence and respect, even from afar.”

(日本の文化において、「遥拝」とは、遠く離れた場所から神聖な対象や場所を崇拝する行為を指します。この行為は、実際にその場所を訪れることができない場合によく行われます。遠くからでも深い畏敬と敬意を表しています。)

英語で「遥拝」を表現する際には、以下の点を考慮することが重要です。

- 「遠隔性」と「敬意」という二つの要素を伝える。

- 状況に応じて適切な表現を選択する。

- 必要に応じて文化的背景を説明する。

これらの点を踏まえることで、「遥拝」の持つ意味合いをより正確に英語で伝えることができるでしょう。

遥拝についてまとめ

- 遥拝とは、遠くから神仏に対して行う礼拝の形式である

- 神社や寺院では、直接的な参拝ができない場合に遥拝が行われる

- 日本では特に、戦後の祭りや行事で遥拝が重要視されている

- 遥拝は、特定の儀式や場所で行われることが多い

- この方法を通じて、参拝者は神仏とのつながりを感じる

- 現代では、インターネットを通じて遥拝する方法も増えている

- 遥拝には、物理的な距離を感じさせない精神的なつながりがある

- 神社や寺院の宗教的な意味合いが強く影響を与える

- 遥拝の際には、一般的に静粛な雰囲気が求められる

- 世界各国の信仰文化にも、遥拝に似た儀式が存在する

- 歴史的には、山岳信仰や寺院参拝に遥拝が取り入れられてきた

- 遥拝を行うことで、心身の清浄を願うという信仰が強調される

- 現代の生活スタイルでは、遥拝の頻度が減少することもある

- 技術の進化により、遥拝がより多くの人々にアクセス可能になった

- 遥拝を行う際の心構えとして、敬意を持つことが最も重要である

コメント