祝詞(のりと)の起源は、天岩戸(あめのいわと)神話でアメノコヤネノミコトが「フトノリトゴト」を奏上したことに始まとされます。

フトノリトゴトとは、祝詞の美称であるとの説のほかに、神や天皇がいい聞かせる「ノル」(宣・告)であるとか、祈りの「ノリ」であるとか、霊威が乗り遷る「ノリ」などとも言われており様々な説があります。

ここでは、「神社検定テキスト 神社のいろは」第2章の㉑祝詞と玉串拝礼について教えてくださいのページの内容を掘り下げて学習し、暗記しやすいようにスマホでも見やすい1ページにまとめてみました。

祝詞奏上(のりとそうじょう)

祝詞奏上は、斎主が参列者の祈願を独特の文体で神様に祈念します。

立礼の場合、60度の姿勢で敬礼します。

祝詞奏上の時には、写真撮影は厳禁です。

祝詞の起源は、記紀神話の天の岩屋の段で、天児屋命が「布詔戸言」を奏上したことがといわれます。

『延喜式』巻八には現存する最古のものとして、朝廷の祭儀に関わる二十七編の祝詞が収録されいます。

日本では、古くから言霊に対する信仰があり、言葉には霊力が宿り、口に出されて述べることにより、この霊力が発揮されると考えられています。

こうした言霊信仰が根底にあるので、一字一句流麗で荘厳な言い回しで、間違えることがないよう慎重に奏上されています。

古来から「良き言の葉は良きものを招き、悪き言の葉は災いを招く」と考えられていました。

祝詞は、神様に近く分かり易い言葉でもともとの日本語である「大和言葉」が基本となっています。

現在の奏上の言葉遣いやリズムは、平安時代が起源の「延喜式祝詞」が基礎になっているとのことです。

玉串拝礼(たまぐしはいれい)

神職が案内しますので玉串奉奠(たまぐしほうてん)をします。

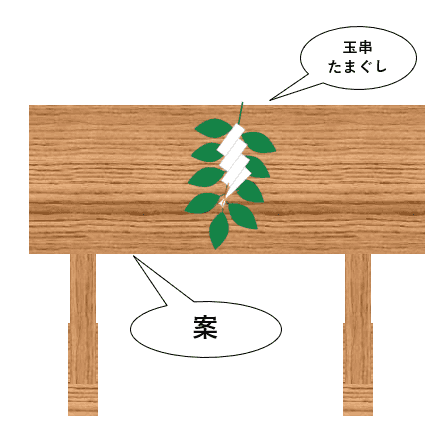

玉串は榊に紙垂をつけたもので、神様に感謝の心、願いを込めて神前にお供えします。

玉串の捧げ方についての作法

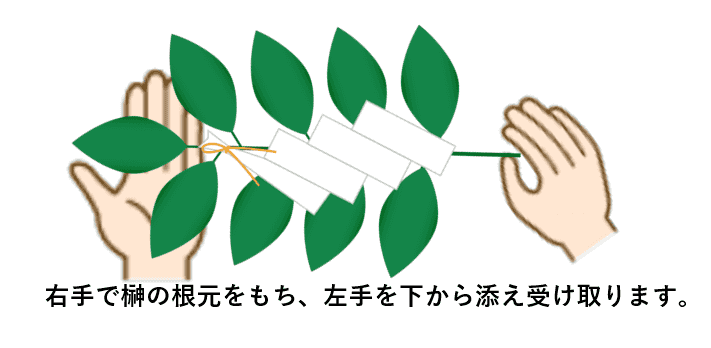

①神職から玉串を手渡されます。軽いお辞儀(小揖)をして玉串を受け取ります。

②右手で玉串の根元を上からつかみ、左手を葉先の下に添えます。

③姿勢を正し葉先を少し上にし胸の高さに持ちます。案の一歩前に進みお辞儀します。

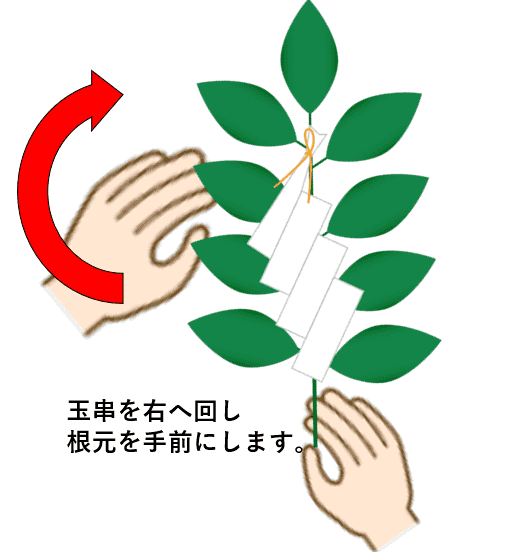

④右へ回し根元を手前にし、左手を根元に降ろして玉串を立て神様に祈念します。

⑤右手を玉串の真ん中あたりに下から添え、時計回りに回し根元を神前に葉先を自分に向けます。

⑥一歩進み姿勢を正し玉串を案の上に置き、右足から一歩下がり姿勢を正し二礼二拍手一拝します。

⑦お辞儀(小揖)をして右足から下がります。

団体で参列する場合や人数が多い場合は、代表者が玉串を奉り後ろで代表者に合わせて 2拝2拍手1拝をする形式が多いようです。

撤饌(てっせん)

撤饌(てっせん)とは、神様に供えられた神饌を祭員が下げることをいいます。

撤饌の前に神楽舞などの奉納や、巫女舞などが行われる場合もあります。

また、撤饌が行われない場合もあります。

斎主一拝(さいしゅいっぱい)

再び、斎主一拝が行われます。

参列者も斎主に合わせて一拝します。

直会(なおらい)

直会は、神様からお下げした神饌やお神酒を、祭員や参列者がいただくことをいいます。

飲食をすることで、神様のお力をいただくものとされています。

祭員は、事前に行った潔斎(けっさい)を解き日常に戻るという意味もあります。

一般的な御祈願、御祈祷では最後にお神酒をいただくことで簡略されています。

潔斎(けっさい)

潔斎(けっさい)とは、お籠りして肉食を絶ち心身ともに清浄にしてお祭りにあたることをいいます。

また、水を被り身を清める場合もあります。

大きなお祭りになるほど、厳格な潔斎が行われています。

正式参拝の流れ

- 修祓参列者の心身についた罪穢れを祓い神職が祓詞を奏上する

- 斎主一拝斎主が神前に進み一拝、参列者も合わせて一拝する

- 献饌神饌を神様にお供えすること

- 祝詞奏上参列者の御祈願を斎主が神様に祈念する

- 玉串拝礼神様に玉串を奉る

- 撤饌祭員が神饌をお下げする

- 斎主一拝斎主が神前に進み一拝、参列者も合わせて一拝する

- 直会お下げした神饌やお神酒を飲食し神様の力をいただく

コメント