伊勢神宮は、日本の神道の中心的な存在として知られ、長い歴史を誇ります。その中でも「伊勢神宮歴代祭主」の役割は非常に重要であり、神宮の祭祀を司る責任を担ってきました。祭主は、神宮の神々への奉納を行い、皇室との深い関わりを持ちながら、その伝統を守り続けています。歴代祭主の中には女性も含まれ、女性の祭主が担った時期もあります。

伊勢神宮は、日本の神道の中心的な存在として知られ、長い歴史を誇ります。その中でも「伊勢神宮歴代祭主」の役割は非常に重要であり、神宮の祭祀を司る責任を担ってきました。祭主は、神宮の神々への奉納を行い、皇室との深い関わりを持ちながら、その伝統を守り続けています。歴代祭主の中には女性も含まれ、女性の祭主が担った時期もあります。

このような歴史的な背景を踏まえて、伊勢神宮の祭主がどのようにその使命を果たしてきたのかを探っていきます。

- 伊勢神宮の祭主の役割と歴史的背景

- 歴代の祭主がどのように選ばれたか

- 祭主における女性の位置付け

- 皇室との関わりについて

伊勢神宮 歴代祭主の変遷と現代的意義

- 神宮祭主とは

- 五大祭の重要性と祭主の関わり

- 皇室の女性の役割について

- 歴史的背景から見る祭主の変遷

- 女性祭主の登場とその意義

神宮祭主とは

神宮祭主とは、伊勢神宮における重要な神職であり、特に五大祭をはじめとする神事を執り行う責任者を指します。この役職は、天皇陛下の名代としての役割を果たし、神道の伝統を支える中核的な存在と言えます。

祭主は五大祭をはじめとする重要な神事を円滑に執り行うための責任を担っています。五大祭とは春祭、秋祭、月次祭、新嘗祭、式年遷宮などで、いずれも伊勢神宮の中心的な儀式です。これらは日本の歴史と文化において深い意味を持つ祭事であり、神宮祭主はその伝統を守る重要な役割を果たしています。

また、歴史的には皇族や公家が祭主に就任することが多く、皇室と伊勢神宮の深い結びつきを象徴しています。近代以降、特に皇室の女性が祭主を務めるケースが増え、現代ではその流れが続いています。これにより、神宮祭主の役割は時代とともに進化してきたとも言えるでしょう。

このように、神宮祭主は伊勢神宮の神事を司るだけでなく、神道の伝統を現代に引き継ぎ、日本文化の根幹を支える役職でもあります。

五大祭の重要性と祭主の関わり

【広告】

五大祭は伊勢神宮における最も重要な祭事で、日本の神道文化の中心的な役割を果たしています。これらの祭事は、国家や人々の繁栄を祈る神事として古くから続けられており、その伝統は現在まで途絶えることなく受け継がれています。

五大祭は、10月の神嘗祭、6月と12月の月次祭(三節祭)、2月の祈年祭、11月の新嘗祭。

それぞれの祭りは、季節や収穫、国家の安寧などを祈る意義を持ち、日本の農業や生活文化とも深く結びついています。例えば、新嘗祭ではその年の収穫に感謝を捧げ、未来の豊作を祈る儀式が行われます。このような行事を通じて、五大祭は日本人の精神文化において重要な位置を占めているのです。

祭主は、この五大祭における儀式の中心人物として大きな役割を果たします。五大祭では厳粛な儀式が行われるため、祭主がその手順を正しく守り、円滑に執り行うことが求められます。また、祭主は天皇陛下の名代として、神々に祈りを捧げる役目を担っており、国家と神道の繋がりを象徴する存在でもあります。

このように、五大祭は伊勢神宮と日本文化の根幹を支える重要な行事であり、祭主はその伝統と神聖さを守るために不可欠な役割を担っています。

皇室の女性の役割について

皇室の女性は、伊勢神宮における祭主として重要な役割を担ってきました。特に近代以降、女性祭主の登場は神道における伝統を守りつつ、皇室の新たな役割を示すものとして注目されています。

まず、皇室の女性が祭主を務める背景には、皇室と伊勢神宮との深い結びつきがあります。伊勢神宮は皇祖神である天照大神を祀る場であり、その祭祀を担う祭主の役割は極めて神聖です。皇室の女性がこの役職に就くことで、皇室と神宮の関係がより強く象徴されると同時に、伝統が受け継がれています。

また、皇室の女性祭主は、格式高い儀式を滞りなく遂行する責務を負っています。たとえば、五大祭などの重要な祭事では、祭主として天皇陛下の名代となり、神事の中心的な役割を果たします。このような責任を通じて、皇室の女性は神道文化を支える柱の一つとなっています。

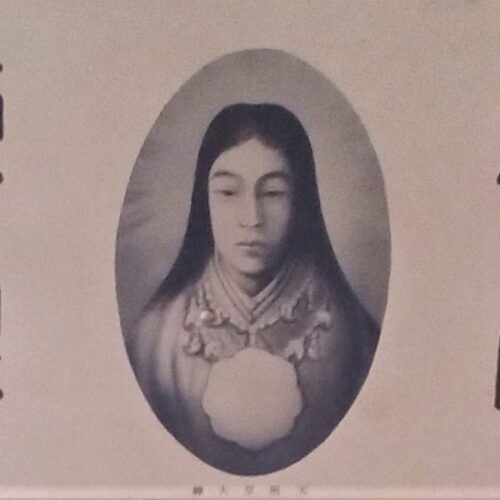

一方で、女性ならではの柔軟性や新たな視点をもたらす点も注目されています。たとえば、黒田清子さん(旧名:紀宮清子内親王)は、現代の祭主として伝統を守りながら、時代に即した祭事の運営を行ったことでも知られています。

このように、皇室の女性が担う役割は、伊勢神宮の伝統的な価値を維持しつつ、現代の文化や社会との調和を図る重要なものとなっています。その存在は、伊勢神宮と日本の精神文化を結びつける架け橋と言えるでしょう。

歴史的背景から見る祭主の変遷

伊勢神宮の祭主は、その歴史の中で役割や人選が変化してきました。この変遷は、時代の社会的・政治的背景と密接に関わっています。

古代において、伊勢神宮の祭主は皇族の中でも特に神聖視された人物が務めました。これは、天照大神を皇祖神とする皇室の伝統を強く反映したものであり、祭主の存在が皇室と神宮を結びつける重要な要素だったためです。この時期の祭主は、神道の教えを忠実に守り、神々への祈りを通じて国家の安定や繁栄を願う役割を担っていました。

中世以降になると、祭主の役割が公家や武家の影響を受けるようになります。この背景には、政治的な権力構造の変化がありました。特に室町時代や戦国時代には、伊勢神宮自体が戦乱の影響を受けることもあり、祭主の活動が制約される時期も存在しました。

明治時代に入ると、国家神道の確立とともに、伊勢神宮と皇室の結びつきが再び強化されました。この時期から皇族が祭主に就任する伝統が復活し、特に皇室の女性が選ばれることが多くなります。こうした変化は、皇室の役割が儀式的な側面でより重視されるようになったことを反映しています。

現代では、祭主の役割は伝統を守りながらも、社会の多様化に対応する柔軟さも求められています。例えば、女性祭主の活躍が顕著であり、これによって歴史的な流れと現代の価値観が調和していると言えるでしょう。

このように、祭主の変遷は日本の政治や社会の変化を反映しながらも、伊勢神宮の神聖さを保ち続けるための努力の歴史そのものです。

女性祭主の登場とその意義

【広告】

伊勢神宮における女性祭主の登場は、歴史の中で大きな転換点と言えます。この変化は、皇室や伊勢神宮の伝統を守るだけでなく、現代の価値観を取り入れる意義深い出来事でした。

古代から明治時代初期にかけて、祭主は主に男性が務めることが一般的でした。しかし、近代以降の社会的な変化を背景に、女性が祭主を務めるようになりました。この流れを象徴するのが、北白川房子さんの就任です。彼女は皇室の女性として初めて祭主を務め、伝統と女性の活躍を調和させる新たなモデルとなりました。

女性祭主の意義は、多方面にわたります。まず、女性が祭主を務めることによって、皇室の役割が多様化し、新たな視点から伝統を守る力が加わりました。特に五大祭をはじめとする重要な神事では、女性ならではのきめ細やかな対応や柔軟性が活かされているとされています。また、女性の祭主が増えることで、皇室と一般の人々との距離が縮まり、伝統行事への親近感が高まるという効果も生まれました。

現代においても、黒田清子さん(旧名:紀宮清子内親王)が祭主を務めた例は、その象徴的な出来事です。彼女は、格式ある神事を現代に適応させる一方で、歴史的な儀式を厳格に守り続けています。このような姿勢は、伝統の中に現代的な価値観を取り入れる好例と言えるでしょう。

女性祭主の登場は、伊勢神宮の祭事に新たな風を吹き込むだけでなく、歴史と現代の橋渡し役を担う重要な存在となっています。この変化は、日本文化の継承における柔軟性と進化を示していると言えるでしょう。

伊勢神宮 歴代祭主の変遷と現代的意義

- 初期の祭主と皇族の関係

- 明治以降の祭主選出の特徴

- 現代における祭主の役割と課題

- 伊勢神宮と天皇制の関わり

- 五大祭の継続と祭主の使命

初期の祭主と皇族の関係

伊勢神宮における初期の祭主は、皇族と深い関係を持つ存在として位置づけられていました。これは、天照大神を祀る伊勢神宮が皇室の祖先神を祀る場であり、国家や皇室の繁栄を願う中心的な役割を担っていたためです。

古代において、祭主は皇族から選ばれることが一般的でした。特に、天皇や皇后に近しい立場の人物がその任に就くことで、祭主の役割が単なる宗教的な儀式を超え、政治的・精神的な象徴としての意味を持っていました。この選出の背景には、皇族が国家全体を代表する存在として神々との結びつきを示す意図がありました。

また、初期の祭主の中には、天皇の娘や姉妹が務めた例も多く見られます。これにより、伊勢神宮は単なる神社ではなく、皇室との密接な結びつきを示す場所となり、その神聖性が一層高まる結果を生みました。例えば、斎宮制度により、天皇の未婚の皇女が斎宮として伊勢神宮に仕えたことも、この関係を象徴しています。斎宮(南北朝時代にかけて、伊勢神宮に奉仕した斎王の御所)は、伊勢神宮の祭事において重要な役割を果たし、皇室と神宮のつながりを強化する存在でした。

このように、初期の祭主と皇族の関係は、伊勢神宮の神聖さを高めるだけでなく、皇室と日本の精神文化を結びつける重要な役割を果たしていました。その背景には、皇室の繁栄や国の安定を祈る神事があり、この伝統は現在の祭主の役割にも受け継がれています。

明治以降の祭主選出の特徴

明治以降、伊勢神宮の祭主選出には新たな特徴が現れました。それは、近代国家の形成に伴い、皇室の役割が再定義されたことと深く関係しています。特に、明治政府による国家神道の確立とともに、祭主の選出基準にも一定の方針が設けられるようになりました。

この時期の特徴として挙げられるのは、皇族の中でも特に格式の高い人物が選ばれる傾向が強まったことです。たとえば、明治期には久邇宮朝彦親王や有栖川宮熾仁親王といった皇族が祭主に任命されました。彼らは皇室の象徴としての役割を担い、神事を通じて国家の繁栄や国民の安寧を祈る重要な務めを果たしました。この選出基準は、伊勢神宮と皇室の絆をより強固にする意図があったと言えます。

また、明治以降のもう一つの特徴として、女性皇族の祭主就任が増えた点が挙げられます。特に、昭和期以降、皇室の女性が祭主を務めることが増えました。これにより、男性が主流であった過去の祭主像に変化が生じ、女性の視点からも伝統を守るという新たな意義が加わりました。女性の柔軟性や繊細さが、五大祭などの神事においても発揮され、皇室の存在をより身近に感じさせる効果を生んだとされています。

さらに、明治以降の祭主選出は、社会情勢の変化にも影響を受けました。戦後の皇室改革に伴い、祭主の役割も皇室の範囲内で再構築され、現在のような形へと進化してきました。このような変化の中で、伊勢神宮の神聖さと伝統を守ることが常に優先されてきたのが特徴的です。

明治以降の祭主選出の特徴は、皇室と伊勢神宮を結ぶ重要な儀式的役割を再確認しつつ、時代の要請に応じて柔軟に進化してきた点にあると言えるでしょう。

現代における祭主の役割と課題

現代における伊勢神宮の祭主の役割は、伝統を守りつつ、時代に合わせた柔軟性を持つことが求められています。祭主は五大祭をはじめとする重要な神事において、天皇陛下の名代として奉仕する存在であり、その責務は神聖かつ重要です。一方で、現代社会においては、神事そのものの意味や伊勢神宮の存在意義を幅広い世代に伝えるという新たな使命も課せられています。

祭主の現代的な役割

まず、祭主は伊勢神宮の伝統的な儀式を維持する中心的な役割を果たしています。五大祭などの神事では、天皇陛下に代わり、国の平和や繁栄を祈るという重要な責務を担っています。このような活動は、伊勢神宮が日本の精神的中心地としての役割を果たし続けるための柱となっています。

また、現代では皇室の役割が多様化している中で、祭主も伝統だけに縛られるのではなく、広報的な役割を担うことが期待されています。特に若い世代や海外の人々に向けて、伊勢神宮の歴史や神事の意義を伝え、文化的な交流の架け橋となることが求められています。

現代の課題と対応

しかしながら、現代における祭主にはいくつかの課題も存在します。一つ目は、社会の世俗化です。宗教的な儀式や伝統文化に関心を持つ人々が減少する中で、神事の意義をどう伝えるかが課題となっています。この問題に対処するため、祭主が積極的に発信を行い、神事の魅力を現代的な視点から解説する取り組みが重要です。

二つ目は、皇室や神宮の役割に対する国民の認識の多様化です。現代社会では、皇室の在り方についてさまざまな意見が交わされており、伊勢神宮の祭主としての活動がどのように受け止められるべきかが問われています。この課題に対応するため、祭主が透明性を持ち、国民に寄り添った活動を行うことが必要とされています。

このような課題を踏まえると、現代の祭主には、伝統と革新のバランスを保つ能力が求められていると言えるでしょう。伊勢神宮が持つ長い歴史を未来へつなげるためには、祭主がこれまで以上に多面的な役割を担い、時代の変化に対応し続けることが重要です。

伊勢神宮と天皇制の関わり

伊勢神宮と天皇制は、日本の歴史と文化を理解する上で切り離すことができない深い関係を持っています。伊勢神宮は、皇室の祖神とされる天照大御神を祀る神社であり、その存在自体が皇室の正統性や国の安寧を象徴しています。このような神聖な役割を担う伊勢神宮は、天皇制の精神的支柱としての役割も果たしてきました。

天皇制と伊勢神宮の歴史的背景

伊勢神宮が天皇制と深い関わりを持つようになったのは、古代からのことです。天照大御神は皇室の祖先神とされ、その信仰を守ることが皇室の重要な役割とされてきました。このため、天皇や皇族が伊勢神宮を訪れ、国家の安泰や五穀豊穣を祈る行事が続けられてきました。

特に、天皇の即位に際して行われる「大嘗祭」などの儀式では、伊勢神宮との結びつきが強調されます。このような儀式を通じて、天皇制は伊勢神宮との連続性を保ちながら、日本の国民と精神的なつながりを深めてきたのです。

近現代における変化

近代以降、天皇制が国の制度として憲法に明記される中で、伊勢神宮の役割もまた時代に応じて変化してきました。明治時代には、神道が国教化され、伊勢神宮が国家的な象徴としての位置付けを強めました。この時期、天皇制と伊勢神宮の結びつきは一層強化され、天皇が伊勢神宮に行幸することも増えました。

一方、戦後の日本国憲法下では、天皇が象徴としての役割を担うようになり、伊勢神宮も特定の宗教に基づく国家行事から切り離されました。しかし、それでも天皇や皇族が伊勢神宮を訪れる伝統は継続されており、国民との精神的な絆を保つための象徴的な場として重要視されています。

伊勢神宮が果たす現代的意義

現代において、伊勢神宮は天皇制の象徴的な存在であり続けています。皇室のメンバーが伊勢神宮を訪れ、五大祭をはじめとする行事に参加することは、皇室と国民とのつながりを再確認する機会となっています。また、伊勢神宮自体が国内外の観光客から注目を集める中で、日本の伝統文化を世界に発信する役割も果たしています。

このように、伊勢神宮と天皇制の関わりは、歴史的な背景に基づきつつ、現代の状況に合わせた形で維持されています。伊勢神宮が持つ精神的な重みは、これからも天皇制の象徴的な一部としての役割を果たし続けることでしょう。

五大祭の継続と祭主の使命

五大祭は、伊勢神宮における最も重要な祭事であり、日本の伝統と文化を象徴しています。これらの祭りが継続して行われることは、神宮の神聖性を保ち、日本人の精神文化を次世代に伝える上で欠かせないものです。この重要な役割を支えるのが祭主の使命です。

五大祭とは何か

五大祭は、伊勢神宮で毎年行われる五つの主要な祭事を指します。これらの祭りは、天照大御神への感謝や国の繁栄を祈るものであり、神宮の中でも特に格式高いものとされています。

五大祭は、古代から続く伝統を守るだけでなく、日本全国の神社の活動にも影響を与える重要な儀式です。そのため、五大祭の継続は、伊勢神宮だけでなく、日本全体の文化的・精神的な安定にも寄与しています。

祭主の使命とは

五大祭を滞りなく執り行うために、祭主にはいくつかの重要な役割があります。第一に、神事が正確に行われるよう監督し、神宮の神聖性を維持することです。これは、神職や多くの関係者と連携しながら行われるため、高い指導力と深い知識が求められます。

第二に、五大祭を通じて、皇室と国民をつなぐ架け橋となることです。祭主が皇室の代表として参列することで、国民は神宮を身近に感じ、日本の伝統文化への理解を深めることができます。この役割は、伊勢神宮が持つ「国の象徴」としての価値を支える重要なものです。

継続を支える工夫と課題

五大祭を今後も継続するためには、伝統を守るだけでなく、現代社会に対応した工夫も必要です。例えば、祭りの準備や運営には多くの人手が必要であり、後継者不足や運営資金の確保といった課題が浮かび上がっています。それでも、祭主や神宮の関係者が努力を重ねることで、五大祭は現代においてもその意義を失うことなく続けられています。

五大祭の継続と祭主の使命は、単なる儀式の維持ではなく、日本の文化や歴史、そして精神性を守るための責任を伴うものです。この伝統が未来にも受け継がれるよう、祭主を中心とした取り組みが今後も求められるでしょう。

まとめ

- 伊勢神宮の祭主は、皇族の女性が務めることが伝統である

- 初期の祭主は皇族の女性に限定されていた

- 明治時代以降、祭主選出の方法が変化した

- 祭主は天皇の代理として神宮の儀式を執り行う役割を担う

- 祭主の選出は、皇室の血統と関わりが深い

- 祭主はその地位を代々女性が継承してきた

- 現代における祭主の選出には政府の関与もある

- 祭主は神道儀式における重要な役割を持つ

- 神宮祭主の役割は、天皇制と密接に関係している

- 歴代の祭主は、伊勢神宮と日本文化の象徴となってきた

- 女性祭主の登場は、社会的な変革を反映している

- 祭主が担う儀式は、神道の厳格な形式に則っている

- 祭主の歴史は、日本の政治的・社会的変動と重なっている

- 現代の祭主は、古代の神宮の祭りを継承しつつも新たな課題に直面している

- 伊勢神宮の祭主制度は、日本の伝統文化の重要な一部である

コメント