絵馬とおみくじについて正しく理解したい読者に向けて、神社での基本から由来、作法、活用の考え方までを分かりやすく整理します。絵馬の願いの書き方や奉納の流れ、おみくじの種類と順位、結ぶか持ち帰るかの判断など、神社で迷いがちなポイントを丁寧に解説します。

絵馬とおみくじについて正しく理解したい読者に向けて、神社での基本から由来、作法、活用の考え方までを分かりやすく整理します。絵馬の願いの書き方や奉納の流れ、おみくじの種類と順位、結ぶか持ち帰るかの判断など、神社で迷いがちなポイントを丁寧に解説します。

- 絵馬とおみくじの由来と基本を理解

- おみくじの順位と読み解き方を把握

- 絵馬の書き方と奉納の手順を確認

- 神社ごとの違いと現地確認の要点

絵馬は、神々にお願い事をする際に本物の馬を奉納したことに由来します。おみくじは、古代に亀の甲羅を焼きひび割れで占いをした「亀卜」に由来します。

絵馬とおみくじの基礎知識

- 絵馬の由来と意味を整理

- おみくじの種類と順番の基本

- 神社での奉納と作法の基本

- 絵馬の書き方と奉納のポイント

- おみくじの持ち帰りと結び方

絵馬の由来と意味

絵馬は、祈願や成就の感謝を込めて神社に奉納する木札です。由来については、古くは神様の乗り物とされた神馬を奉納した習俗があり、次第に木や土で作った馬、さらに馬の絵を描いた板へと変化したという解説があります。

社寺や時代によって図柄は多様で、馬以外の縁起物が描かれることもあります。願意は学業成就や厄除けなど広範で、奉納金額の目安は各社の案内に従うとされています。

絵馬

絵馬は、神社では絵馬掛けや絵馬殿に奉納されています。

絵馬の由来は、神様に奉納するための絵入りの額や板絵のことです。古来は神様にお願い事をする際には、本物の馬(神馬)を奉納していたことに由来します。

祈願や雨乞いなどのために奉納する際には、生きた馬を奉納していました。

生きた馬を奉納できない場合に、木彫りの馬や板に書いた馬の絵を奉納していました。

絵馬は、室町時代以降大型化していき、絵馬を掛け鑑賞するための絵馬殿が作られるようになりました。

⇓

人は神に 願い 馬を奉る

⇓

人は神に 願い事を書き 絵馬を奉納する

用語メモ:神馬(しんめ)=神に奉る馬。古代の祈願で実馬を奉納した記録が伝わる。

絵馬の書き方と奉納のポイント

解説記事によると、絵馬は表面に絵柄、裏面に願意を書くのが一般的とされています。縦書きが主流ですが横書きでも差し支えないという紹介があります。願いは具体的に書く方法と簡潔に要点を記す方法のいずれも見られ、どちらも許容されるといわれています。

個人情報の記載は最小限にするなどプライバシー配慮が推奨されます。写真撮影時は他人の絵馬や個人情報が写り込まないよう注意しましょう。

持ち帰る場合は神棚など高い場所に飾るという説明もあり、処分は神社へ返納する考え方が一般に紹介されています。

神馬

神馬(しんめ)は神様の乗り物とされ、雄馬であること、今も神馬がいる神社もあります。

馬の世話や維持に負担が掛かり困難な場合に、木馬、土馬、板立馬、石像、銅像、絵馬へとなっていったという説があります。

神馬さんがいる神社

【伊勢神宮】

【神田明神】

【多度大社】

【住吉大社】

【日光東照宮】

【上賀茂神社】

【吉川八幡神社】

【相馬中村神社】

【金刀比羅宮】

【小室浅間神社】

【石切劔箭神社】

【大和国鹿島香取本宮】

【丹生川上神社下社】

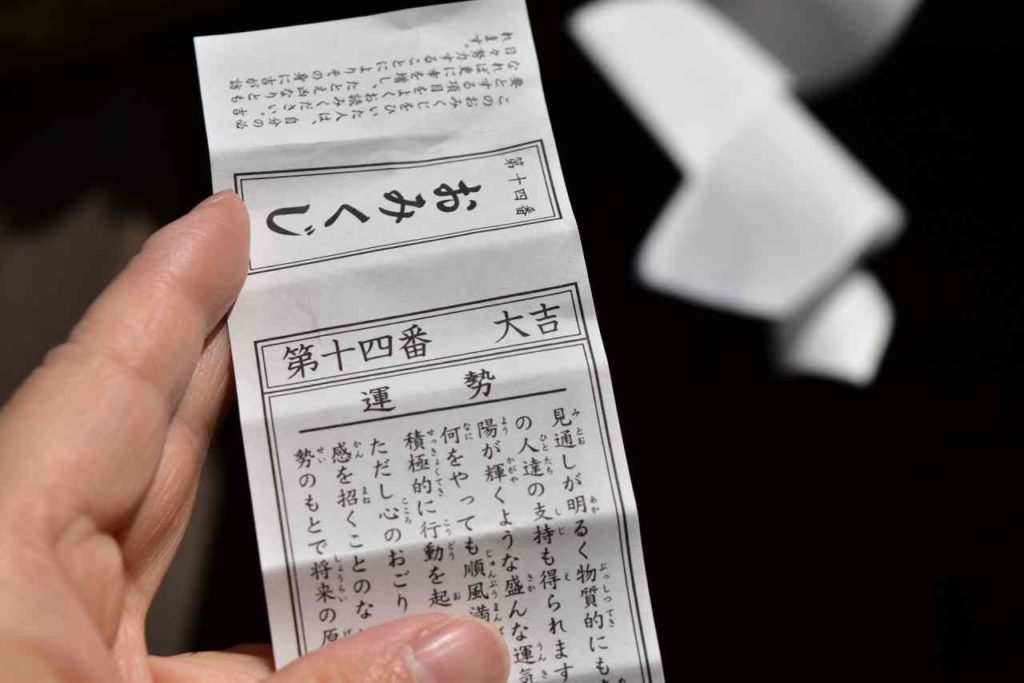

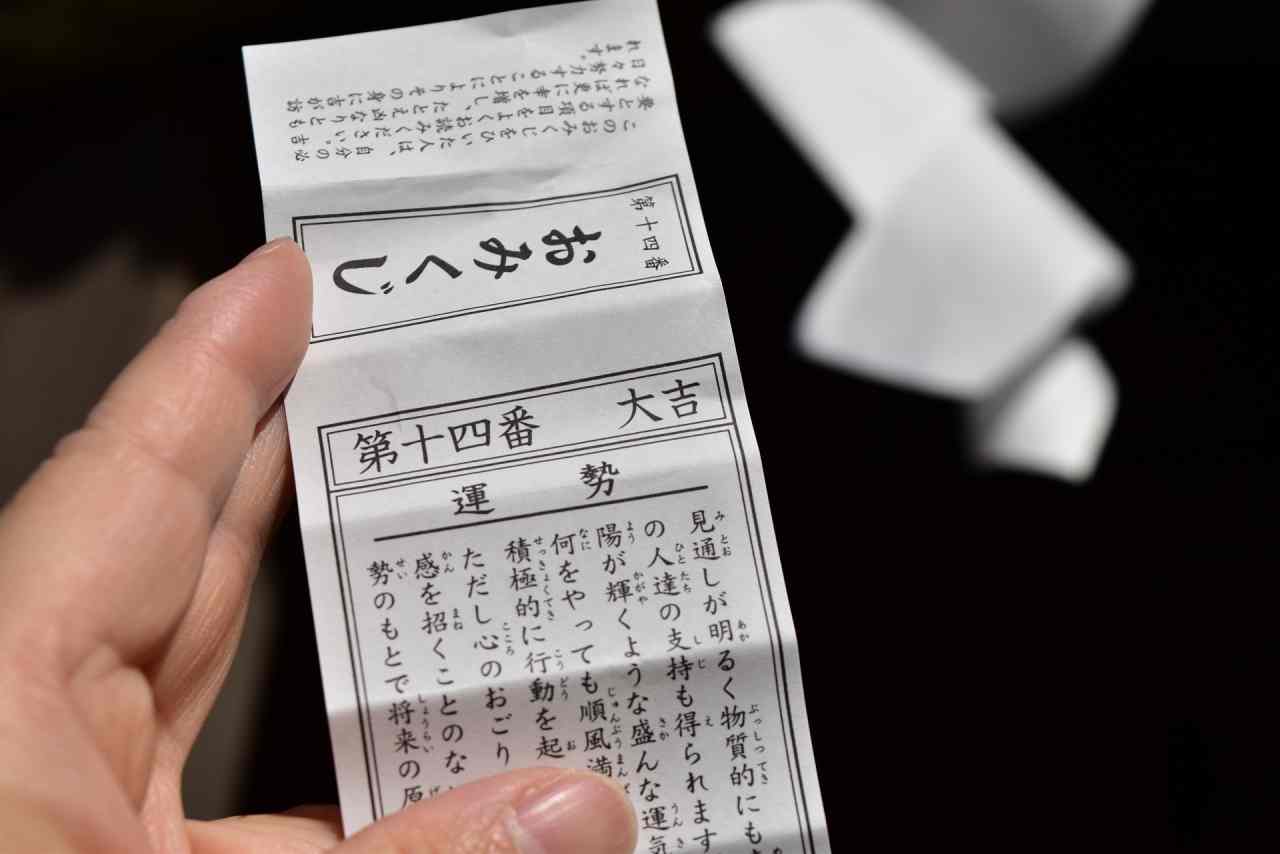

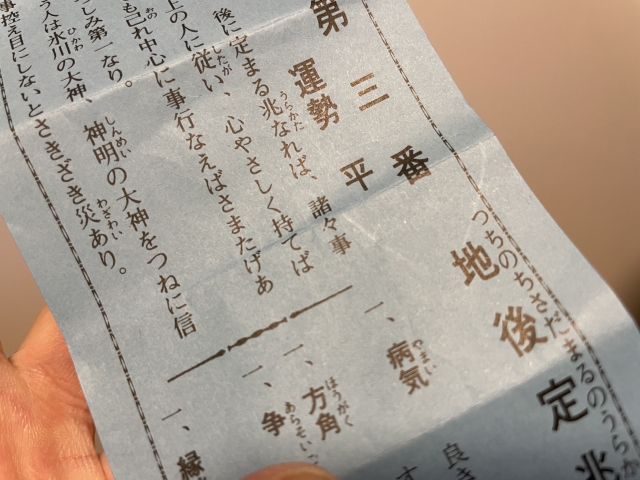

おみくじ

おみくじは、御籤(みくじ)に御(お)をつけておみくじと呼ばれるようになったといわれています。

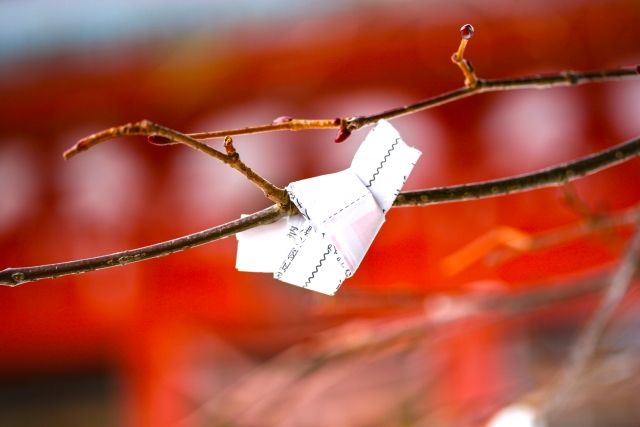

おみくじはよく木に結ばれていますが、「願いが結ばれるように」という思いからきているそうです。

おみくじは、神様からの教えですので何度も引くのは厳禁です。

おみくじの起源は?

御御籤(おみくじ)の起源は、古代に遡ります。現代のような形式の起源は鎌倉時代とされています。古代では亀の甲羅を焼いてひび割れで神様の意向を占う「亀卜」というものが行われていました。「日本書紀」の中では、有間皇子がひねりぶみを選び取り謀反を占ったという記述があります。

和歌山県の藤白神社には有間皇子神社があり、歌碑があります。

「藤白の み坂を越ゆと 白たへの わが衣手は ぬれにけるかも」

四鏡の「増鏡」には、1242年に鶴岡八幡宮で後継天皇を決める際に、くじ引きで後嵯峨天皇の即位が決まったという記述があります。

室町幕府六代将軍の足利義教(あしかがよしのり)は、石清水八幡宮でのくじ引きによって決められ「くじ引き将軍」というあだ名があります。

現在の形式のおみくじは、「天竺霊鬮」といわれており、比叡山の元三大師堂の「元三大師百籤(観音みくじ)」が元祖とされていて、100本中に大吉16本、吉35本、その他の吉19本、凶30本という割合が決まっていました。ここには「おみくじ発祥之地」という石碑が建っています。

観音みくじは漢詩が使われていたため仏教色が強く、明治時代の神仏分離令の後に神社では和歌が使われるようになりました。

おみくじの語源は?

御御籤(おみくじ)の語源は、「公事(くじ)」という説や、「串(くし)」ともいわれています。

ほかにも「抉る(くじる)」からきているという説や、「奇し」ともいわれ諸説あります。

仏教では「神」を「仏」と当て字にした「御仏籤」とも書きます。

大吉は凶と紙一重?

易では、大吉は今が最高でこれより下り坂になるとされ、凶はこれから上がっていくと考えられていました。

昔は「平穏無事こそ最も尊い」とされ、「平」のおみくじが歓迎されました。

今でも「平」を使っているのは、京都の賀茂神社、石清水八幡宮です。

おみくじの種類と順番の基本

おみくじは、神様へお伺いする信仰行為で運勢や指針を受け取るものとされています。神社本庁によると、吉凶の種類や順番は神社によって異なるとされ、例として大吉→吉→中吉→小吉→末吉→凶の順が紹介されています(参照:神社本庁)。

一方で、一般向けの解説では大吉>吉>中吉>小吉>末吉>凶>大凶など多様な並びがあるという情報も見られます。

ポイント:順位はあくまで目安で、内容(和歌や訓示)を生活の指針として読むことが重視されると案内されています(神社本庁)。

おみくじの持ち帰りと結び方

おみくじは、結ぶか持ち帰るかは各社の案内に従い、内容をよく読み生活の指針とすることが大切とされています。一般向けの解説では、鞄や神棚に入れて折に触れて読み返す方法あります。

| 行為 | 取り扱いの考え方 | 確認先 |

|---|---|---|

| 結び所に結ぶ | 社頭の指定場所に結ぶ | 境内掲示・社務所 |

| 持ち帰って保管 | 財布・鞄・神棚に入れて読み返す | 各社の案内・一般解説 |

絵馬とおみくじの実践と注意点

- おみくじの読み解きと活用法

- 絵馬の保存返納と処分の考え方

- 神社ごとの流儀と地域差を知る

- まとめ絵馬とおみくじの要点

おみくじの読み解きと活用法

公式サイトによると、おみくじは吉凶の判定よりも本文(和歌・訓示・各項目の指針)を生活に活かす姿勢が重視されるとされています(神社本庁)。有名社では、吉凶を記さず言葉を授ける形式の例も紹介されています。

実務的には、恋愛・仕事・健康・学業などの各項目を冷静に読み、行動目標に落とし込みます。一定期間後に読み返し、改善の手がかりを探ると理解が深まります。

絵馬の保存返納と処分の考え方

絵馬は基本的に奉納が前提ですが、記念として持ち帰る例も一般解説に見られます。持ち帰る場合は神棚など高い場所に祀り、処分は返納する考え方が紹介されています。

| 選択肢 | 扱い | 留意点 |

|---|---|---|

| 奉納(境内) | 絵馬掛けに納める | 他者の個人情報が写らない配慮 |

| 持ち帰る | 高所に安置・清潔を保つ | 一定期間後は返納が推奨との解説あり |

| 返納 | 社務所や返納箱へ戻す | 各社の案内に従う |

神社ごとの流儀と地域差を知る

おみくじの形式は多様で、鳩みくじ(石清水八幡宮)や吉凶を記さない大御心(明治神宮)など、各社の個性が紹介されています。順位や結び方、絵馬の掲示位置や書き方の細部にも違いがあるため、現地の掲示・神職の案内を最優先にしましょう。

豆知識:同じ「吉」でも内容の濃淡が異なる場合があります。本文を丁寧に読み、拙速に一喜一憂しない姿勢が推奨されています。

| 項目 | 絵馬 | おみくじ |

|---|---|---|

| 主な目的 | 祈願・成就の奉告 | 指針の受領・自己省察 |

| 基本の扱い | 記入して奉納(持ち帰り例も) | 結ぶ・持ち帰るのいずれも可と案内 |

| 確認先 | 授与所・社務所 | 境内掲示・社務所 |

まとめ絵馬とおみくじの要点

- 絵馬は祈願と感謝を木札に託し神社へ奉納する

- おみくじは吉凶より本文を生活指針として読む

- 順位は社により異なるため例示は目安に留める

- 絵馬の個人情報は最小限にして配慮を心掛ける

- おみくじは結ぶか持ち帰るかを現地案内で確認

- 写真撮影は禁止区域と参拝者の迷惑に注意する

- 絵馬は表に絵柄裏に願意という形式が多い

- 願意は具体か簡潔かを目的に応じて選択する

- 持ち帰った絵馬は高所に安置し後日返納を検討

- おみくじは一定期間後に読み返し行動を見直す

- 神社ごとの流儀や地域差を尊重して確認する

- 疑問は社務所へ相談し独自判断で動かない

- 混雑時は撮影や長時間の占有を控え譲り合う

- 一覧表で違いを把握し現地案内を最優先する

- 絵馬とおみくじの理解は参拝の充実に直結する

コメント