修祓と神様のお供えについてまとめました。

修祓(しゅばつ)とは、正式参拝などで席に着いたら最初に行われるお祓いです。

献饌(けんせん)とは、神様に神饌(しんせん)をお供えすることです。

ここでは、「神社検定テキスト 神社のいろは」第2章の⑳昇殿参拝の作法③について教えてくださいのページの内容を掘り下げて学習し、暗記しやすいようにスマホでも見やすい1ページにまとめてみました。

修祓

修祓とは、伊邪那岐命が阿波岐原の川原で黄泉の国の穢れを禊祓をしたことに由来します。

修祓(しゅばつ)は、正式参拝が始まると最初に行われます。

最初に参拝者の心身についた罪、穢れを祓います。

神職が祓詞(はらえことば)を祝詞奏上し、参列者様並びに神饌(お供え)、玉串などの神前に供えるものをお清めてください祈願します。

座礼の場合は深い平伏(60度)、立礼の場合は深い磐折(60度)をします。

アナウンスで御抵頭ください、お直りください、などと促されます。

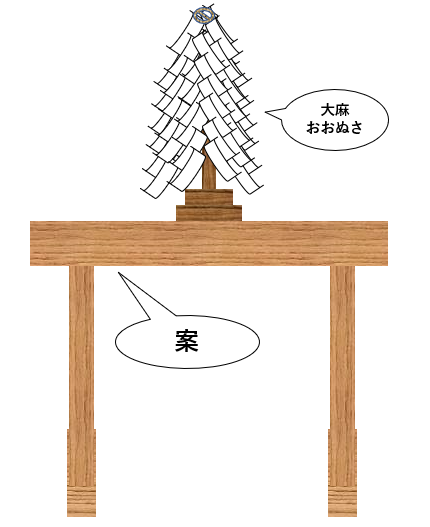

次に神職が案などに置かれた大麻(おおぬさ)や塩湯(えんとう)でお清めします。

大麻(おおぬさ)は参拝者の頭上で左右左の順で振り、お祓いします。

塩湯(えんとう)は、塩をお湯で溶かしたもので榊の葉先に浸し左右左の順で降り注ぎます。

この間は45度に上体を傾け頭を下げる姿勢をします。

幣(ぬさ)とは、神様にお祈りするときに捧げる物や、罪を祓うときに差し出す物で麻(あさ)ともいい、それを美しく称えて大麻(おおぬさ)といいます。

榊に紙垂を付けたものや、六角や八角の白木の棒に紙垂をつけたものを大麻(おおぬさ)といいます。

修祓(しゅばつ)では祓詞(はらえことば)の内容を、修祓で体現しています。

身に着けていたものを脱ぎ祓う=大麻(おおぬさ)での祓い

海水に身を浸す禊=塩湯(えんとう)を浴びる

神職、参列者、お供えなど御神前に出るものは、全てお祓いを受けます。

斎主一拝(さいしゅいっぱい)

お祭りを主宰する人を斎主(さいしゅ)といい神職が務めます。

斎主が神前に進み、一拝をします。

この時参列者も斎主に合わせて一拝します。

姿勢は90度に上体を倒した敬礼(拝)をします。

献饌(けんせん)

神饌(しんせん)とは、神様が召し上がるものですが、これをお供えすることを献餞(けんせん)といいます。

神饌(しんせん)は、御饌(みけ)ともいいます。神社によって違いがあり、独特な神饌が用意される神社もあります。

古くから人が用意できる最高のものを用意し、豪華にお供えをしてきました。

正式参拝の流れ

- 修祓参列者の心身についた罪穢れを祓い神職が祓詞を奏上する

- 斎主一拝斎主が神前に進み一拝、参列者も合わせて一拝する

- 献饌神饌を神様にお供えすること

- 祝詞奏上参列者の御祈願を斎主が神様に祈念する

- 玉串拝礼神様に玉串を奉る

- 撤饌祭員が神饌をお下げする

- 斎主一拝斎主が神前に進み一拝、参列者も合わせて一拝する

- 直会お下げした神饌やお神酒を飲食し神様の力をいただく

コメント