神棚は、神宮から出された御神札を清浄な棚にお祀りしたことからとされています。

ここでは、「神社検定テキスト 神社のいろは」第5章の59注連縄について教えてくださいのページの内容を掘り下げて学習し、暗記しやすいようにスマホでも見やすい1ページにまとめてみました。

神棚の祀り方

神棚に祭お祀りする「御神札(おふだ)」の順番は、こちらのページにもありますので合わせてごらんください。

部屋の出入り口やドア、ふすまの上などは避けたほうがよいともいわれます。

注連縄

家庭で神棚に宮形を据えたら、次は注連縄を張ります。

注連縄は、そこが神聖な場所であることを示すものです。

注連縄本体は雲を表していて、シメの子(均等に下がっている藁束)は雨を表しているといいます。そして、紙垂は稲妻や稲光、雷を表わしているという説もあります。

古代では、稲妻が稲の豊作をもたらすと考えられいたのでこのような形になったのかもしれません。

大相撲で横綱の紙垂を垂らしたまわしを見ますが、四股を踏むことが邪気を祓うと考えられてきました。

注連縄はその様式も多種多様で、表記も「〆縄」「標縄」「七五三縄」とも書かれます。

注連縄の形で代表的なものとして「前垂注連」、「大根注連」、「牛蒡注連」があります

前垂注連

大根注連

牛蒡注連

向かって右が上位なので、正面から見て「右太左細」が原則です。

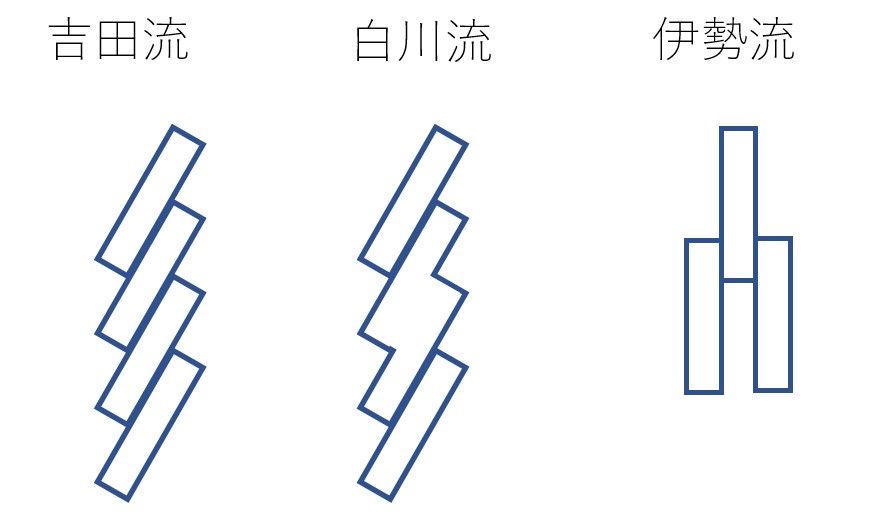

紙垂

注連縄には奉書や半紙などで作った紙垂(しで)を挟み込みます。

紙垂の起源は、天照大御神が岩屋にお隠れになった際に行った祭りの中にでてきます。

紙垂もそこが神聖・清浄であることを示すもので、四垂とも書きますし、単に「垂(たれ)」ともいいます。

吉田流がよく使われています。

紙垂の形の由来は、白い紙を交互に切り割くことにより無限の拡がりを表わしているとされます。

無限に拡がる御神威を象徴しているとの説があります。

神棚の祀り方②しめ縄についての問題です

これまでの神社検定試験で実際に出題された過去の問題です。

神社検定試験過去問題集に記載されたものを選んでみました。

問題1

神棚へのお神札の納め方について正しいものを遇んでください。

三社造の場合は「中央→向かって右→左」を表していて、一社造の場合は「一番手前→その後ろ→さらにその後ろ」を表しています。

1.氏神神社神札ー神宮大麻ー崇破神社神札

2.神宮大廊ー氏神神社神礼ー崇破神社神札

3.神宮大廊ー崇敬神社神礼ー氏神神社神札

4.崇敬神社神札ー氏神神社神札ー神宮大麻

答えは2

過去の試験での出題

- 平成24年6月3日 第1回神社検定 問39

神棚の祀り方②しめ縄についての10問クイズ

初級編(簡単な問題)

- 神棚に置く「しめ縄(しめなわ)」の主な役割は何ですか?

A) 神聖な場所であることを示すため

B) 神社の装飾品として使うため

C) 悪天候から神棚を守るため

D) 商売成功を願うための

答え: A) 神聖な場所であることを示すため - しめ縄に垂れ下がる紙の飾りを何と呼びますか?

A) 紙垂(しで)

B) 幣帛(へいはく)

C) 玉串(たまぐし)

D) 御幣(ごへい)

答え: A) 紙垂(しで) - 神棚に飾るしめ縄はどのような素材で作られることが多いですか?

A) 稲わら

B) 麻布

C) 木材

D) 銅線

答え: A) 稲わら

中級編(少し難しい問題)

- しめ縄を飾る際、正しい向きは次のどれですか?

A) 左側が太くなるようにします

B) 神様から見て右が太くなるようにする

C) 上下逆さまに飾る

D) 特に向きは決まってない

答え: A)右側が太くなるようにする - 神棚にしめ縄を飾る時期として適しているのはいつですか?

A) 年末や新年のタイミング

B) 毎月 1 日

C) 春分と秋分の日

D) 厄年の間だけ

答え: A) 年末や新年のタイミング - しめ縄の交換時期として一般的に推奨されるのはいつですか?

A) 毎年新年に交換する

B) 3 年に一度交換する

C) 汚れたらすぐに交換する

D) 交換は不要

答え: A) 毎年新年に交換する

中級編(難しい問題)

- しめ縄を神棚に飾る前に行うべき作法として正しいものはどれですか?

A) 手水(てみず)で手と口を清めてから飾る

B) 家族全員で神棚の掃除をする

C) 神職に祈祷をしてもらう

D) しめ縄に塩を振りかける

答え: A) 手水(てみず)で手と口を清めてから飾る - しめ縄の紙垂(しで)の枚数や形状が異なる理由として正しいものはどれ?

A) 地域や神社ですかの伝統に基づくため

B) 神棚の大きさに合わせるため

C) 年齢や性別によって変わるため

D) 飾る季節ごとに決まっているため

答え: A) 地域や神社の伝統に基づくため - 古いしめ縄を処分する正しい方法は次のどれですか?

A) 神社の古札納所でお焚き上げしてもらう

B) 家庭で燃やし、灰を庭に撒く

C) ゴミとして捨てる

D) しめ縄を解いて別の用途に再利用する

答え: A) 神社の古札納所でお焚き上げしてもらう

超難関編(非常に難しい問題)

- しめ縄が神道神事や文化の中で特にと理由されるのは次のどれですか?

A) 神聖な領域と俗世を優先する結界としての役割を果たすため

B) 神職の資格を象徴するため

C)神棚を示すため

D) 古代の祭事を再現するためだけの装飾品だから

答え: A) 神聖な領域と俗世を諦める結界としての役割のため

コメント