破魔矢は、魔を射抜いて今年1年の幸運を射止めるといわれ、又魔よけの飾り矢としても人気があります。お正月に今年の豊作を占う「弓射行事」にも由来し、弓矢行事の奉納なども行われています。ここでは、破魔矢を正しく理解したい方に向けて、歴史や作法、飾り方までを体系的に整理します。特に、年中の祭祀や地域行事と関係の深い破魔矢と神事のつながりを分かりやすく解説し、授与から返納、他の縁起物との違いまで実用情報を網羅します。

破魔矢は、魔を射抜いて今年1年の幸運を射止めるといわれ、又魔よけの飾り矢としても人気があります。お正月に今年の豊作を占う「弓射行事」にも由来し、弓矢行事の奉納なども行われています。ここでは、破魔矢を正しく理解したい方に向けて、歴史や作法、飾り方までを体系的に整理します。特に、年中の祭祀や地域行事と関係の深い破魔矢と神事のつながりを分かりやすく解説し、授与から返納、他の縁起物との違いまで実用情報を網羅します。

- 破魔矢の起源と宗教的背景を理解できる

- 授与から返納までの基本作法が分かる

- 自宅での飾り方と方角の考え方を学べる

- 他の縁起物との違いと使い分けを把握できる

基礎知識と由来で学ぶ破魔矢

- 破魔矢の起源と歴史的背景

- 破魔矢と神事の基礎知識

- 鏑矢や鳴弦

- 破魔矢と縁起を正しく理解

- 授与と返納の一般的な作法

破魔矢の起源と歴史的背景

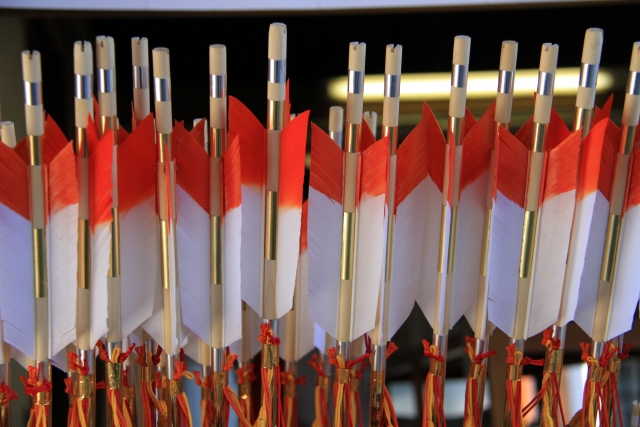

破魔矢は、古くから新年の儀礼や厄除けに関わる授与品として広く知られています。背景には、弓矢を用いて邪気を祓う行事と、それに付随する言葉や所作の伝承があると紹介されています。

史料や各種解説によると、弓の音や矢の飛翔をもって災厄を祓う考え方が平安期の宮中行事にも見られ、後世には社寺の年中行事として定着したという情報があります。

破魔矢とは、魔除けの飾り矢として人気が高い縁起物の一つです。

破魔矢は、年占神事や破魔弓神事、武芸の方の等として年頭の神事に多く登場します。

破魔矢を縁起物として飾っておくと魔除けや一発必中の合格祈願などに縁起がいいとされています。

破魔矢と神事の基礎知識

破魔矢は、新年の無事や家内安全を願う神事と密接に結び付いた授与品として扱われています。多くの神社では、新年の参拝者に対して破魔矢を授与し、厄災の回避と一年の安寧を祈念する役割を担うとされています。

また、破魔矢は神聖な力が宿るものとして尊重され、扱い方や言葉遣いにも配慮が求められます。たとえば、「買う」ではなく「受ける」「授与していただく」という言い回しが案内に見られます。

破魔矢(弓矢)を使う神事では 正月の弓射行事(きゅうしゃぎょうじ)に由来するともいわれています。「破魔弓神事」「年占神事」「上棟神事」「節分追儺式」などがあります。

破魔弓神事や年占神事は、年初にその年の豊作を占うものが多いようです。上棟神事は上等祭の中で行う鳴弦の儀などがあります。

節分などに行われる弓矢八幡の神事では、神職が弓を持ち矢を放ち「邪」と書かれた的を射て奉仕します。この時使った矢は参拝客がこぞって拾いにきます。

他には、弓の弦を鳴らしその音で悪鬼邪霊を追い払うという神事もあります。

鏑矢や鳴弦

破魔矢の理解には、鏑矢(かぶらや)や鳴弦(めいげん)の儀の位置付けが鍵になります。鏑矢は、先端に鏑(竹や木の中空の部材)を付し、放つと音を発する矢で、音により魔を祓う意義が説明されています。

一方、鳴弦の儀は弓の弦を鳴らして邪気を祓う宮中の儀式で、即位儀礼などでも行われたと紹介されています。

| 対象 | 概要 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 破魔矢 | 新年などに授与される縁起物の矢 | 邪気祓い・家内安全の祈念 |

| 鏑矢 | 先端の鏑が音を発する装飾矢 | 魔除け・威嚇・祭祀での音による祓い |

| 鳴弦の儀 | 弦を鳴らして邪気を祓う儀式 | 厄払い・即位等の宮中行事 |

| 的矢 | 弓道競技で的を射るための矢 | 競技・鍛錬の用途 |

鏑矢(かぶらや)とは、先端の鏑の中が空洞で複数の穴が開いています。射ると音が鳴るので合戦開始の合図に使われました。

破魔矢と縁起を正しく理解

破魔矢は、魔を破り災いを祓う象徴として認知されています。家内安全や無病息災、商売繁盛など、多様な願意と結びつけて説明されることが多いとされています。

飾りの付属物には意味があり、鏑は音による祓い、羽は矢をまっすぐ導く象徴、鈴は音色による清めとして紹介されています。

授与と返納の一般的な作法

各神社の案内では、金銭は初穂料として納め、「買う」ではなく「受ける」「授与していただく」と表現する案内が見られます。

返納は一年をめどに、授与を受けた社寺へ納める慣例の説明が一般的です。返納品はお焚き上げ(宗教的に焼納する作法)で丁重に処されると案内されています。

注意:地域・流派で運用が異なる場合があるため、返納方法や時期は社寺の案内に従う。事前に掲示や公式ページを確認してください。

神事と暮らしに根付く破魔矢

- 飾り方と方角の考え方

- 破魔矢と上棟祭のしきたり

- 破魔矢と人生儀礼の位置づけ

- 破魔矢と他の縁起物の違い

- まとめ 破魔矢の要点整理

飾り方と方角の考え方

一般的な解説では、玄関や鬼門(北東)付近に飾る方法が紹介され、玄関の場合は矢先を外側へ向けることで外からの邪気を祓う意義が述べられています。神棚に供える例も示されています。

現代住宅では壁面やリビングの棚に安定して設置するなど、生活動線と安全性を重視した飾り方が提案されています。羽根の破損を防ぐため、直射日光や強風を避ける配慮が推奨されます。

破魔矢と上棟祭のしきたり

上棟祭(建築の棟上げ時の神事)では、家屋の安全と工事の無事を祈念する所作が行われ、地域によっては破魔矢を掲げる習俗が紹介されています。屋根や棟木へ祈りの印として設置する例が見られます。

用語補足:上棟祭は建築儀礼の一つ。工事の安全を祈る神事で、地域や工法によって手順が異なります。

破魔矢は家を建てる際の地鎮祭の後の上棟祭(棟上(むねあ)げ)の時に使われる神事や地域もあります。

棟上げまで無事に終了したことに感謝をし、棟梁が棟木に幣束(ヘイグシ)を立て神様の依代となる上棟飾りに破魔矢もしくは鏑矢を供える形式が一般的です。

破魔矢は天に向けたものと、地に向けたものの二つ合わせて供えます。

破魔矢と人生儀礼の位置づけ

破魔矢は初正月(誕生後初めて迎える正月)や、厄年の節目に関連づけて授与・飾付けが紹介されます。男児の初正月に用いる破魔弓・破魔矢の習わしは、貴族・武家の宮中儀礼に由来するという解説が示されています。

厄年の祈祷後に破魔矢を授与する流れが案内される例もあり、一年間飾ってから返納する説明が一般的です。

江戸時代から明治時代にかけて、男児の初正月に「破魔弓」を贈る行事がありました。その後、5月の端午の節句に鯉のぼりや破魔弓を飾るようになりました。

女児には正月に羽子板が贈られるようになりました。

破魔矢と他の縁起物の違い

破魔矢は、「魔」「破」「矢」と書き、魔が敗れるという印象を受けます。

又、当て字という説もあり、「はま」は弓矢で射る的のことをいい「はま」と「ゆみ」が語源だともいいます。

「縁起」とは、もともとは仏教用語で「因縁生起(いんねんしょうき)」という語源がりあます。

意味は「因縁」により「物事が起きる」ということだそうです。後に、社寺創建の由来や文書のことをいうようになりました。

ほかにも「縁起」は、物事の吉凶の前触れや理由としても使われています。

江戸時代には「縁起がいい」「縁起をかつぐ」といわれるようになり広く浸透していきました。

正月に授与される破魔矢は、その年の干支の絵馬が付いており1年間神棚などに飾っておく縁起物です。

破魔矢は、神棚のほか床の間、玄関に置いたり鴨居に差したりなどして飾るられるものです。

正月の縁起物には、破魔矢のほか、だるま(七転び八起きの縁起物)、熊手(福をかき集める象徴)、福笹(商売繁盛祈願)などが挙げられます。各品の寓意や設置場所は異なり、目的に応じて使い分ける視点が紹介されています。

| 縁起物 | 象徴・寓意 | 主な場面 |

|---|---|---|

| 破魔矢 | 魔を破り災厄を祓う | 新年参拝・厄年祈祷・上棟祭 |

| だるま | 忍耐と再起の願掛け | 目入れ祈願・商売繁盛 |

| 熊手 | 福を集める象徴 | 酉の市・商売繁盛祈願 |

| 福笹 | 繁栄と福徳の招来 | 十日戎などの年中行事 |

まとめ 破魔矢の要点整理

- 破魔矢は邪気を祓う授与品として新年に授与される

- 鏑矢の音や鳴弦の儀の思想が背景にあるとされる

- 授与は初穂料を納め受けると表現するのが丁寧

- 返納は一年を目安に授与社寺へ納める説明が多い

- 玄関や鬼門付近に矢先を外へ向けて飾る解説がある

- 初正月や厄年など人生儀礼と結び付けて扱われる

- 上棟祭では家屋の無事祈願として掲げる例がある

- だるま熊手福笹など他の縁起物とは寓意が異なる

- 羽や鈴など付属物にも祓いの意味が込められている

- 地域や社寺により運用が異なるため案内を尊重する

- 的矢は競技用であり破魔矢とは用途が明確に異なる

- 宮中由来の儀礼が後世の社寺行事に影響したとされる

- 現代住宅では安全性と保存性を考え設置場所を選ぶ

- 破魔矢は買うではなく授与していただくと言い表す

- 疑問点は社務所や公式サイトの記述で確認する

コメント