全国的にお宮(神社)がある八幡さんについて学びます。

八幡さんは「はちまんさん」「やはたさん」「八幡宮」「八幡神社」「八幡社」と称されているものも多く、武門の神様として歴史的に崇敬を集めてきました。

ここでは、「神社検定テキスト 神社のいろは」第3章の㉓八幡さんについて教えてくださいのページの内容を掘り下げて学習し、暗記しやすいようにスマホでも見やすい1ページにまとめてみました。

八幡さんについて

八幡さんの主祭神は、「応神天皇・誉田分尊」です。全国に広がる八幡さんの代表的な神社は宇佐神宮、石清水八幡宮、鶴岡八幡宮で三大八幡宮とされています。

他に、筥崎宮、宇美八幡宮、誉田八幡宮、鹿児島八幡宮、手向山八幡宮、富岡八幡宮が有名で、全国に25000社あるとされています。

仏法守護、国家鎮守、武門の神様として歴史的に尊崇を集めてきました。

石清水八幡宮は平安時代には国家の守護神として、都の裏鬼門(南西)の方角である男山に鎮座することを託宣勧請されてできました。

朝延から篤く尊崇され、鎮護国家王城鎮護の神として伊勢の神宮に次ぐ「第二の宗廟」と称されました。

主祭神 御祭神

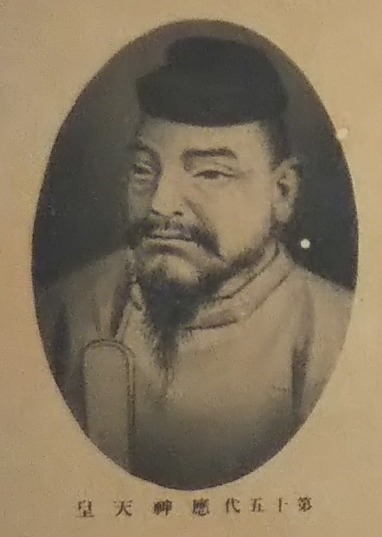

八幡さんの主祭神は(応神天皇おうじんてんのう・誉田分尊ほんだわけのみこと)が主祭神です。

応神天皇の母である神功皇后(じんぐうこうごう)、比売大神(ひめのおおかみ)が御祭神です。

応神天皇、神功皇后、比売大神を八幡三神として祀られています。

比売大神は、多岐津姫尊(たぎつひめのみこと)、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)、多記理姫命(たぎりひめのみこと)の三女神を祀る場合が多いようです。

更に、日本武尊の子で神功皇后の夫、応神天皇の父である崇神天皇(すじんてんのう)、武内宿禰(たけのうちのすくね)を祀っている場合があります。

八幡神は応神天皇の神霊であることから、皇祖神としても位置づけられており皇室には天照大神に次ぐ守護神とされていました。

神仏習合の時代には「八幡大菩薩」の称号で崇敬されていました。

応神天皇(おうじんてんのう)・誉田分尊(ほんだわけのみこと)

神功皇后が新羅遠征時に出産が重ならないよう月延石や鎮懐石と呼ばれる石板をお腹に当て出産を遅らせその後、九州の宇美八幡宮で産まれたとされています。

胎内にあったときから皇位に就く宿命にあったので「胎中天皇(はらのうちにましますすめらみこと)」と称されたということです。

名前は、その腕の肉が弓具の鞆(とも・古語ほむた)のように盛り上がっていたため「鞆を携えて生まれた生まれながらの武神」とされ「ほむた」の音に「譽田」の字をあてて誉田別尊(ほむたわけのみこと)と名付けられました。

皇后の他に多数の皇妃を持ち20人を超える皇子女をもうけました。

応神天皇は、朝鮮半島から様々な文化や技術を取り入れ、農地改良の技術や馬、太刀、縫製、論語などの教育や文字などを発達させていきました。

百済からは、孔子の言葉をまとめた「論語」、漢字のテキストの「千字文」、七支刀などが献上されました。

七支刀は石上神宮に祀られています。

応神天皇の実在性は高く、「宋書倭国伝」の「倭の五王」のうちの最初の一人である「讃」に当てはめられる場合が多いです。

『宋書』に登場する倭国の五代の王とは、讃・珍・済・興・武です

記紀では110歳で亡くなった説と130歳で亡くなった説があります。

神功皇后(じんぐうこうごう)

神功皇后とは、日本書紀では「気長足姫(おきながたらしひめ)」の名で記されています。古事記では「息長帯比売(おきながたらしひめ)」と記されています。

第九代開花天皇(かいかてんのう)の曾孫である「氣長宿禰王(おきながすくねのおおきみ)」の娘とされています。

母親は朝鮮からの渡来人であり、新羅王子の玄孫の「葛城高顙媛(かつらきのたかぬかひめ)」とされています。

夫の仲哀天皇が、九州の熊襲(くまそ)討伐の際に、儺県(福岡市博多)の「香椎宮(かしいぐう)」を訪れたとき、「熊襲ではなく朝鮮の新羅を討て」という神託を受けます。

夫の仲哀天皇が神託を疑っていると、再度神託がおり、「信じないのであれば、国を得ることはできない。皇后は子を身ごもった。その子がその国を得ることになる」と言われました。

仲哀天皇は神託を信じずに熊襲征討するも成功せずに帰還します。神の怒りを受けその後た病に襲われ52歳で崩御します。

その後、小山田邑(福岡県古賀市小山田)に「斎宮(いつきのみや)」を造り7日間祈りさらなる神託を聞こうとします。

神託に従い、熊襲征討を成し遂げると香椎宮に戻り新羅征討へと向かいます。髪をほどき海水にすすぐと、神の力で髪が二つに分かれたといいます。

神功皇后は男装し、「大三輪社(福岡県朝倉郡)」を建てると、刀剣や矛を奉納し軍隊を作り「砥上神社(中津屋神社)」では刀剣を研ぎ、武甕槌神に武運を祈ったとされてます。

軍を率いて出航すると、風の神、海の神、大小の魚が船の進行を助けたので、たちまち新羅に到着します。

すると新羅の王は、軍の勢いに圧倒され降参します。さらに百済、高句麗も征服し、三韓征伐を成し遂げることとなるのです。

海では「底筒男命」、「中筒男命」、「表筒男命」の三神の加護があったとされています。

すると新羅の王は、軍の勢いに圧倒され降参します。さらに百済、高句麗も征服し、三韓征伐を成し遂げることとなるのです。

その後、大和で御子を育てます、

そして、帰国して筑紫の地(福岡県)で応神天皇を出産するのです。

月延石は京都の「月読神社」に、鎮懐石は福岡県の「鎮懐石八幡宮」、壱岐の「本宮八幡神社」でお祀りしています。

その後、九州から大和入りするまでに留守役の異母兄弟らの軍勢に阻まれ戦いを続けながらの帰還になります。

応神天皇が即位するまで摂政の立場であられ、百歳で逝去します。

明治14年(1881年)に発行された紙幣には、神功皇后の肖像が使われています。

神功皇后の墓は、奈良の「五社神古墳」(ごさしこふん)で全長275mの前方後円墳です。

比売大神(ひめのおおかみ)

比売大神とは、諸説ありますが八幡さんに関するものでは以下のような説が多く伝えられています。

①八幡神が顕れる以前の古い神、地主神

②タギリヒメ・タギツヒメ・イチキシマヒメなど宗像三女神

③応神天皇の娘や妻などにあたる女性などとの説があります。

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)

誉田別尊、第15代応神天皇、八幡神の父であり神功皇后の夫です。

第13代成務天皇の異母兄弟の日本武尊の息子が14代仲哀天皇です。

武内宿禰(たけのうちのすくね)

その長命から実在する人物であるとも、官位や役職名であるともされています。

八幡宮では荒魂、和魂として祀られている場合が多いです。

仲哀天皇亡き後の応神天皇の父親であるという説もあります。

由来 発祥

大分県の宇佐神宮は、欽明天皇の時代の571年に「大神比義」によって創建されました。

大神比義は、霊媒によって八幡大菩薩となって現れた応神天皇の御霊を「鷹居八幡神社」に祀ったのが起源と伝えられています。

鷹居八幡神社は宇佐神宮の元宮です。

奈良時代になると、東大寺の大仏建立に際し加護をするお告げが出されます。

神様がお告げを出すことを託宣といいます。

その後、東大寺の守護神として祀られ「八幡大菩薩」の仏号を受けて仏法守護の神として祀られます。

武門の神

源氏の頭領である源頼義(源義家の父)は、八幡神を氏神として石清水八幡宮の分霊を鎌倉に勧請しました。

後に、源頼朝が鎌倉幕府を開き幕府の守護神として祀り、鶴岡八幡宮となりました。

源義家(八幡太郎義家)は、石清水八幡宮で元服式を行いました。

八幡宮は、武家の守護神として発展していき、各地の荘園の鎮守神として勧請され全国に広まっていきました。

コメント