神社を訪れる際、「神宮」や「大社」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。「神宮と大社の違いとは」や「社格制度とは」といった疑問は、日本の神社文化を深く理解する上で重要なテーマです。

神社を訪れる際、「神宮」や「大社」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。「神宮と大社の違いとは」や「社格制度とは」といった疑問は、日本の神社文化を深く理解する上で重要なテーマです。

本記事では、神宮と大社の定義や歴史的背景、それぞれが持つ役割について詳しく解説します。また、明治時代に整備された社格制度がこれらの神社にどのような影響を与えたのかも取り上げます。

- 神宮と大社の定義や、それぞれが持つ歴史的背景について理解できる

- 神宮と大社の違いとは何か、社号に込められた意味を学べる

- 社格制度とは何か、明治時代における神社のランク付けの仕組みを知ることができる

- 伊勢神宮や出雲大社など、特別な位置づけを持つ神社の重要性を理解できる

●神宮とは、もともとは伊勢の神宮(伊勢神宮)のことをいいます。

昔は、伊勢の神宮と鹿島神宮、香取神宮だけでした。

●大社は、「大社(おおやしろ)」のことで島根の「出雲大社」だけでした。

●社は、「社(やしろ)」と書きますが語源は「屋代」からきているといわれ「屋」は建物を表し「代」は場所を表すそうです。

●ヤシロは、祭りの際に臨時の小屋を建てる場所のことをいい、これが「神社」の起源になったといわれています。

●宮は、「宮(みや・ぐう)」と読み、小屋に御をつけた「御屋」とされています。

●大神宮は、伊勢の神宮から分霊した神様を祀っています。東京大神宮は皇祖神の分霊を祀っています。

神宮と大社の違いを徹底解説

- 神宮とは何か?その定義と特徴

- 大社とはどのような神社か

- 神宮と大社の違いとは?歴史的背景を解説

- 伊勢神宮 社格の特別な位置づけ

- 出雲大社 格付けとその重要性

神宮とは何か?その定義と特徴

神宮とは、日本の神社の中でも特に格式が高いとされる神社に与えられる社号です。この社号は、皇室や皇族と深い関わりを持つ神社に限定して用いられています。

たとえば、霧島神宮や鹿児島神宮は、皇祖を祀る神社として知られています。また、平安神宮や明治神宮のように、歴代天皇を祀る神社も「神宮」と呼ばれます。

単に「神宮」と言った場合、多くの場合は伊勢神宮を指します。伊勢神宮は日本の中でも特別な位置づけを持ち、天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る皇室の祖先神社として崇敬されています。そのため、「神宮」の中でも伊勢神宮は別格とされています。

一方で、「○○神社」という名称はより広く用いられ、地名や祭神の名前を冠した一般的な神社を指します。これにより、「神宮」という名称が特別な意味を持つことが理解できるでしょう。

このように、「神宮」という名称には格式や歴史的背景が深く関わっており、日本文化や信仰の象徴的存在と言えます。参拝する際には、その特別な意味を理解して訪れることで、より深い敬意を持つことができるでしょう。

大社とはどのような神社か

大社とは、格式が高く、歴史的にも重要な役割を果たしてきた神社に与えられる社号です。もともと「大社」という名称は、島根県にある出雲大社を指していました。出雲大社は、大国主命(おおくにぬしのみこと)を祀る神社として知られ、日本神話や古代信仰において特別な位置づけを持っています。

戦後の社号再整備により、他のいくつかの神社にも「大社」の名称が与えられました。たとえば、奈良県の春日大社や長野県の諏訪大社などがその代表例です。これらの神社は、それぞれの地域で長い歴史を持ち、地元の人々から深く信仰されてきました。

「大社」という名称が持つ意味は、その神社が地域や日本全体にとって重要な存在であることを表しています。そのため、大社には多くの参拝者が訪れ、特別な儀式や祭りが行われることも少なくありません。

一方で、「大社」という名称を持つ神社は限られており、すべての神社がこの称号を持つわけではありません。そのため、「大社」と名乗る神社を訪れる際には、その歴史や背景について理解を深めることで、より意義深い参拝となるでしょう。

神宮と大社の違いとは?歴史的背景を解説

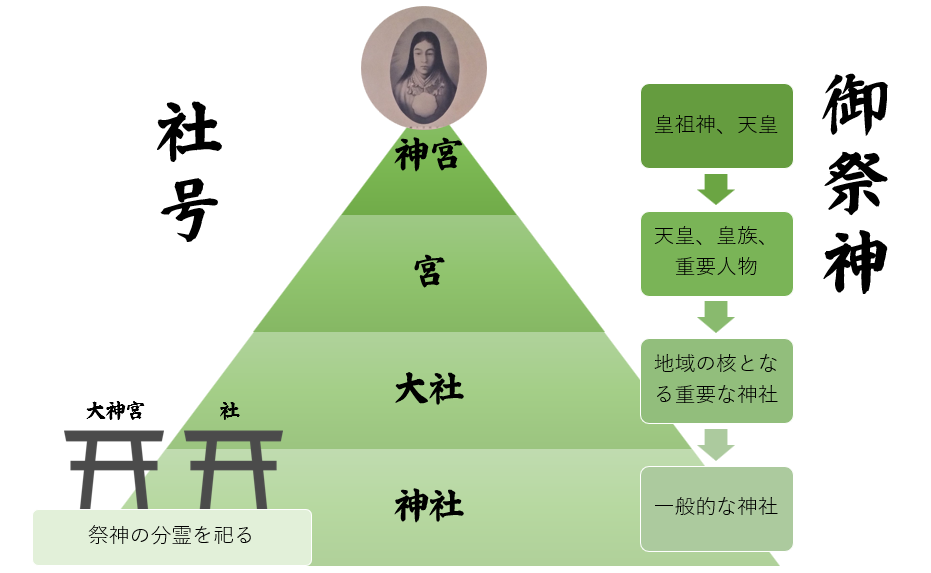

社号とは神社の称号のことです。

神宮、大社、宮、神社など神社名につけられる称号のことをいいます。

明治時代には社格制度ができました。

天皇の許可がなければ神宮と大社は名乗れなくなり戦後は社格制度も廃止されました。

神宮と大社はどちらも格式の高い神社に与えられる社号ですが、その意味や背景には明確な違いがあります。まず、神宮は皇室や皇族との深い関わりを持つ神社に与えられる特別な称号です。たとえば、霧島神宮や明治神宮などがその代表例であり、皇祖や歴代天皇を祀る神社が多いことが特徴です。また、「神宮」とだけ呼ぶ場合、通常は伊勢神宮を指します。伊勢神宮は天照大神を祀る日本最高峰の神社として知られ、その存在は他の神宮とは一線を画しています。

一方、大社はもともと島根県の出雲大社を指す名称でした。しかし、戦後の社号再整備により、春日大社や諏訪大社など、地域の中心的な役割を果たす歴史ある神社にも「大社」の称号が与えられました。これらの神社は地域信仰の核として重要な位置づけを持ち、多くの参拝者から崇敬されています。

神宮は、皇室や天皇家と深い関わりを持つ神社に与えられる特別な称号です。特に伊勢神宮は、天照大神を祀る皇室の祖先神社として、日本神道の中心的存在です。

古代においては、天皇が国家祭祀を行う場として重要視され、天武天皇や持統天皇の時代には式年遷宮や斎宮制度が整備されました。

また、明治維新以降、国家神道の確立に伴い、「神宮」の称号はさらに格式高いものとして位置付けられました。

大社はもともと島根県の出雲大社を指す名称でした。出雲大社は、大国主命を祀り、国譲り神話と結びついた特別な神社です。

その後、他の地域でも歴史的に重要な神社が「大社」と呼ばれるようになり、地域信仰の中心として機能しました。特に明治時代には、国家による神社制度の整備により、大社という名称が公式に認められるようになりました。

このように、それぞれの背景には日本独自の歴史や文化が深く刻まれており、参拝時にはその違いを理解することでより深い敬意を持つことができます。

伊勢神宮 社格の特別な位置づけ

伊勢神宮は、日本全国にある神社の中でも特別な位置づけを持つ存在です。その理由は、伊勢神宮が皇室の祖先神である天照大神を祀る神社であり、日本神道の中心的な役割を果たしているからです。「神宮」という社号自体が格式高いものですが、単に「神宮」と言えば、伊勢神宮を指すほど、その存在は他の神宮とは一線を画しています。

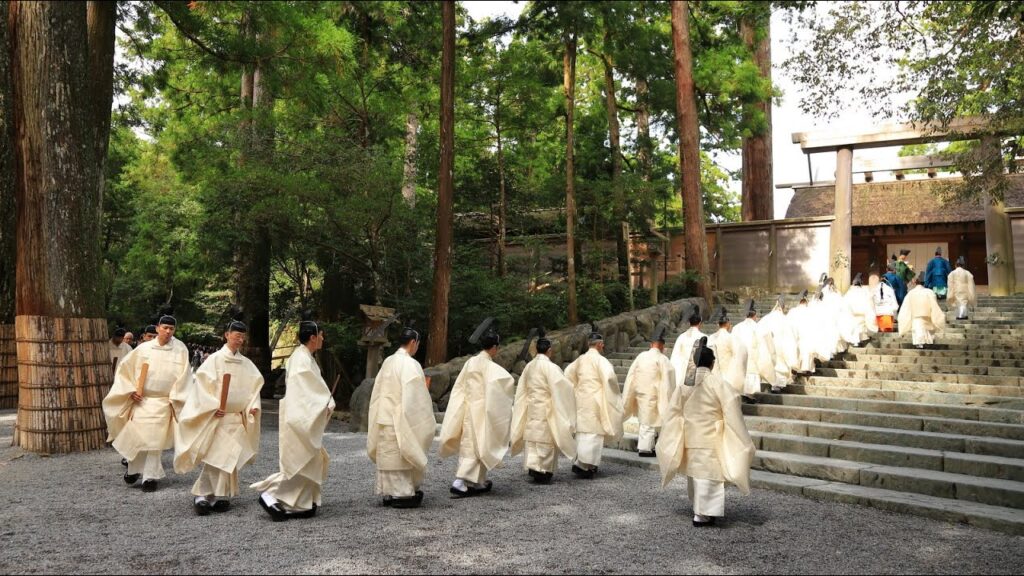

伊勢神宮は内宮(ないくう)と外宮(げくう)の二つの主要な社殿で構成されており、内宮には天照大神が、外宮には豊受大神(とようけのおおみかみ)が祀られています。この二柱の神は、日本の農業や食文化、そして皇室との結びつきにおいて重要な役割を担っています。また、伊勢神宮では20年ごとに式年遷宮という大規模な儀式が行われ、古来から続く伝統を守りながら新しい社殿を建て替えることで、永続性と再生の象徴とされています。

さらに、明治時代に国家神道が整備された際、伊勢神宮は「別格」として位置付けられました。この時期には全国の神社が社格制度によってランク分けされましたが、伊勢神宮はその枠組みには含まれず、唯一無二の存在として扱われました。これにより、伊勢神宮は国家祭祀の中心としての役割を担い、多くの参拝者から崇敬されています。

このように、伊勢神宮はその歴史的背景や皇室との深い関わりから、日本人にとって特別な意味を持つ神社です。参拝する際には、その格式や伝統を理解し、大切にする気持ちを持つことが求められるでしょう。

出雲大社 格付けとその重要性

出雲大社は、日本神話における重要な神である大国主命(おおくにぬしのみこと)を祀る神社で、その歴史と格式の高さから特別な位置づけを持っています。もともと「大社」という名称は、出雲大社を指すために用いられていましたが、戦後の社号再整備により、他の歴史的な神社にも「大社」の称号が与えられるようになりました。それでもなお、出雲大社は「大社」の象徴的存在として知られています。

出雲大社の格付けの特別さは、古代から続くその役割に由来します。日本最古の歴史書である『古事記』や『日本書紀』には、大国主命が国造りを行い、その後、国譲りを通じて天皇家との関係を築いたことが記されています。このような神話的背景から、出雲大社は古代日本の信仰の中心地の一つとして位置づけられました。

さらに、出雲大社では「神在祭(かみありさい)」という特別な祭りが行われます。この祭りは旧暦10月に全国の神々が出雲に集まるとされる行事で、「神無月」と呼ばれる月にも唯一神々が集う地として知られています。このような独自の伝統や行事も、出雲大社の重要性を際立たせる要因となっています。

また、明治時代に制定された近代社格制度においても、出雲大社は官幣大社という高い格付けが与えられました。これは国家による特別な保護と崇敬を受けた証であり、その格式と影響力を示しています。

神宮 大社 社格制度の歴史と現代の影響

- 社格制度とは?その成り立ちと役割

- 近代社格制度と明治時代の改革

- 官幣大社とは?格式高い神社の分類

社格制度とは?その成り立ちと役割

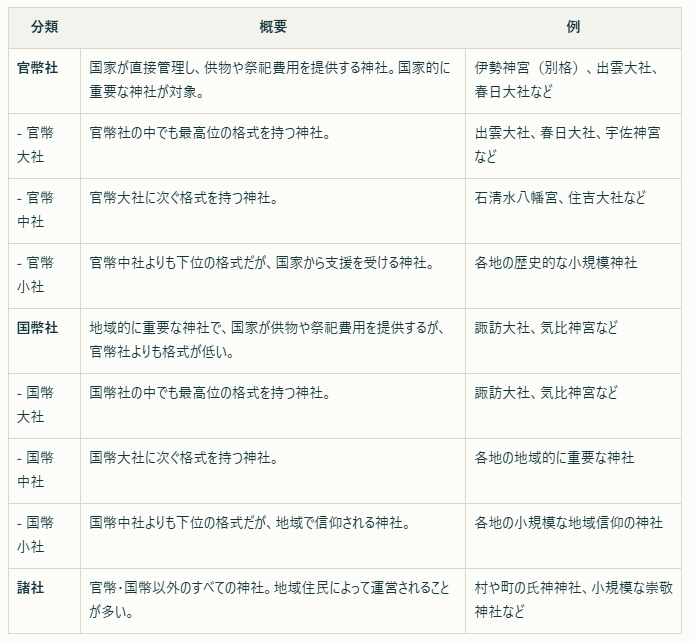

社格制度とは、神社をその格式や重要性に応じてランク付けする制度のことです。この制度は、明治時代に国家が神社を管理・統制するために導入されました。神道が日本の宗教的な中心として位置付けられた明治政府は、全国の神社を体系化し、国家祭祀の重要性を強調する目的で社格制度を整備しました。

この制度では、全国の神社を「官国幣社(かんこくへいしゃ)」と「諸社」に大別し、さらに官国幣社を「官幣大社」「官幣中社」「官幣小社」などのランクに分類しました。官幣大社は国家的に重要な神社とされ、国家から直接保護や支援を受ける存在でした。一方、諸社や村社などは地域信仰を支える役割を担い、地域住民による運営が基本でした。

このようなランク付けは、神社の格式や歴史的背景、祭神の重要性などに基づいて行われました。たとえば、伊勢神宮はこの制度の枠外で「別格」とされ、国家祭祀の中心として特別な位置づけを与えられました。また、出雲大社や春日大社なども高い格付けを受け、その地域や日本全体で重要視される存在となりました。

しかし、この制度にはデメリットもありました。たとえば、低いランクに分類された神社は国家からの支援が少なく、不公平感が生じる場合もありました。また、戦後になるとこの制度は廃止され、現在ではすべての神社が平等に扱われるようになっています。

このように、社格制度は明治時代特有の歴史的背景から生まれたものであり、日本文化や信仰の体系化に大きな役割を果たしました。その一方で、現代では廃止されたため、この制度について知ることで当時の社会や信仰の在り方を理解する手助けとなるでしょう。

近代社格制度と明治時代の改革

近代社格制度は、明治時代に日本政府が神社を体系的に管理するために導入した制度です。この制度は、神道を国家の宗教的基盤として位置づけるため、全国の神社をランク付けし、国家祭祀を統制する目的で整備されました。これにより、神社は「官幣社」「国幣社」「諸社」に分類され、それぞれの格式や役割が明確化されました。

官幣社と国幣社はさらに「大社」「中社」「小社」に分けられ、特に官幣大社は国家的に重要な神社とされました。このランク付けは、神社の歴史や祭神の重要性、地域社会への影響力などを基準に決定されました。たとえば、伊勢神宮はこの制度の枠外で「別格」とされ、日本全体の祭祀の中心として特別な位置づけが与えられました。また、出雲大社や春日大社なども官幣大社として高い格式を持つ神社として認められました。

この改革には、神道を国民統合の象徴とし、西洋化が進む中で日本独自の文化や信仰を再構築する意図がありました。しかし一方で、この制度には課題もありました。たとえば、低いランクに分類された神社は国家からの支援が限られるため、運営が厳しくなるケースもありました。また、地域信仰を軽視するような側面も指摘されています。

戦後、この近代社格制度は廃止されましたが、その影響は現在でも残っています。たとえば、「官幣大社」や「国幣大社」として認められていた神社は今でも格式高い存在として広く知られています。このように、近代社格制度は明治時代の宗教政策を象徴するものであり、日本文化や信仰の歴史を理解する上で重要な役割を果たしています。

官幣大社は国家的に重要な祭祀を行う役割を担い、皇室や国家との結びつきが強い。一方、国幣大社は地域社会で重要な役割を果たしながらも、国家から一定の支援を受ける。

村や町の氏神として地元住民に親しまれる小規模な神社が多く含まれます。

この分類は戦後廃止されましたが、現在でも官幣大社や国幣大社だった神社は高い格式を持つ存在として認識されています。

官幣大社とは?格式高い神社の分類

官幣大社とは、明治時代に制定された近代社格制度において、国家的に重要とされた神社の中でも特に高い格式を与えられた神社を指します。

この分類は、国家が直接管理し、祭祀を行う神社として位置づけられたものです。「官幣」という言葉は、国家(官)が供物や祭祀費用を提供することを意味しており、官幣大社はその中でも最高位のランクに属していました。

官幣大社に指定される基準は、主にその神社の歴史的背景や祭神の重要性、そして国家や皇室との関わりの深さによって決められていました。たとえば、伊勢神宮はこの制度の枠外で「別格」とされましたが、出雲大社や春日大社などは官幣大社として認められ、その格式の高さが広く知られています。

伊勢神宮(内宮・外宮)

三重県伊勢市

天照大神を祀る日本最高峰の神社で、別格の存在として扱われました。

出雲大社

島根県出雲市

大国主命を祀る神社で、国譲り神話に深く関わる重要な存在。

春日大社

奈良県奈良市

藤原氏の氏神を祀る神社で、奈良時代から続く歴史を持つ。

宇佐神宮

大分県宇佐市

八幡大神を祀り、全国の八幡宮の総本宮とされています。

石清水八幡宮

京都府八幡市

平安時代から皇室や武家に崇敬された八幡信仰の中心地。

住吉大社

大阪府大阪市

住吉三神を祀り、航海安全や和歌の神として信仰されています。

熱田神宮

愛知県名古屋市

三種の神器の一つ「草薙剣」を祀る神社で、古代から重要視されてきました。

香取神宮

千葉県香取市

経津主命を祀り、武道や勝負事の神として信仰されています。

鹿島神宮

茨城県鹿嶋市

武甕槌命を祀る神社で、香取神宮とともに東国鎮護の役割を果たしました。

気比神宮

福井県敦賀市

北陸地方で最も格式が高いとされる神社。

官幣大社には、国家から直接的な支援が行われるため、多くの場合、その規模や施設も他の神社よりも立派なものが多い傾向にあります。また、これらの神社では国家的な祭祀が行われることが多く、日本全体の信仰や文化を象徴する存在として機能してきました。

一方で、この制度には地域信仰とのバランスに課題がありました。たとえば、官幣大社に指定されなかった神社は国家からの支援が少なくなるため、不公平感が生じることもありました。そのため、この制度は戦後廃止されましたが、官幣大社として認められていた神社は現在でも格式高い存在として広く認識されています。

このように、官幣大社は日本の宗教政策や文化的背景を理解する上で重要な位置づけを持つ存在です。

まとめ

- 神宮は皇室や皇族と深い関わりを持つ神社に与えられる特別な社号である

- 伊勢神宮は神宮の中でも別格で、天照大神を祀る日本神道の中心的存在である

- 大社は地域信仰の中心的な役割を果たす歴史ある神社に与えられる社号である

- 出雲大社が「大社」という名称の起源であり、特別な格式を持つ

- 戦後の社号再整備により、春日大社や諏訪大社なども「大社」の称号を得た

- 神宮は国家祭祀や皇室との関係が強調される一方、大社は地域信仰の核として機能する

- 明治時代には近代社格制度が導入され、神社が格式や役割に応じてランク付けされた

- 官幣大社は国家的に重要な神社として位置づけられ、国家から直接支援を受けた

- 国幣大社は地域社会で重要な役割を持ちながらも国家から一定の支援を受けた

- 社格制度は戦後廃止されたが、格式高い神社としての認識は現在も続いている

- 神宮と大社にはそれぞれ独自の歴史的背景と文化的意義がある

コメント

皇祖皇宗の画像は歴代天皇の掛軸です。