手水舎(てみずや)は、身を清めて神様の前に出る準備をするところです。

単なる水飲み場や手を洗う場所ではありません。

吹き抜けの造りが多く、水盤に清らかな水が流れています。

手水舎の水を使って手と口をすすぐことを「手水をとる(使う)」といいます。

手水の作法とは、禊(みそぎ)を簡略化したもので、備え付けの柄杓を使って行います。

禊は古事記に書かれているイザナギノミコトが黄泉の国から戻られ禊祓をしたのが禊の起源です。

古い神社の多くは、参道の近くに清流があります。伊勢神宮では五十鈴川で手水を行うことができます。

この清流は参拝する人が禊をして身を清める場所でもありました。

神道では、祓いに始まり祓いに終わるといわれています。

-

手水舎は参拝者が手や口を清めるための施設である

-

手水の作法は古代の禊を簡略化したもので、柄杓を使って行う

-

手水の目的は心身を清め、神聖な場に入る準備を整えることである

-

特徴的な手水には花手水や雪手水など季節感を活かした形式がある

-

禊

-

禊祓

- 蹲(つくばい)

- 手水を取る(使う)

手水の基礎知識

-

手水舎の由来

-

手水の目的

-

手水の作法

- 特徴のある手水

手水舎の由来

手水舎(ちょうずや、てみずや)は、参拝者が神社に入る前に手や口を清めるための施設です。その起源は古代の禊(みそぎ)に遡ります。禊とは、川や海などの自然の水を使って心身を清める行為であり、『古事記』にも伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が黄泉の国から戻った際に身を浄めたという記述があります。この禊が簡略化され、現在の手水舎の形態となりました。

古代の神社は清流や泉の近くに建てられることが多く、参拝者はその水で直接身を清めていました。時代が進むにつれ、川や泉に代わって手水鉢が設置されるようになり、さらに建物としての手水舎が整備されていきました。これにより、清めの儀式がより簡便かつ広く行えるようになったと考えられます。

現在では、手水舎は神社参拝の重要な一環として位置づけられています。その役割は単なる身体的な清浄だけでなく、心を整え、神聖な場に入る準備をするという精神的な意味合いも持っています。

手水の目的

手水舎の目的は、参拝者が心身を清めるための場を提供することにあります。神社では、神様に対面する前に身を清めることが重要とされており、手水舎はそのための設備です。

古来、日本では川や海で禊(みそぎ)を行い、全身を清める習慣がありました。しかし、時代とともにこれが簡略化され、現在のような手水舎での手と口をすすぐ形式へと変化しました。手水舎では、柄杓を使って手や口を清めることで、心身の穢れを落とし、神聖な場にふさわしい状態になることが目的です。

また、この行為には「洗心」や「浄心」といった意味も込められており、単なる身体的な清浄だけでなく、精神的な準備としての役割も果たしています。

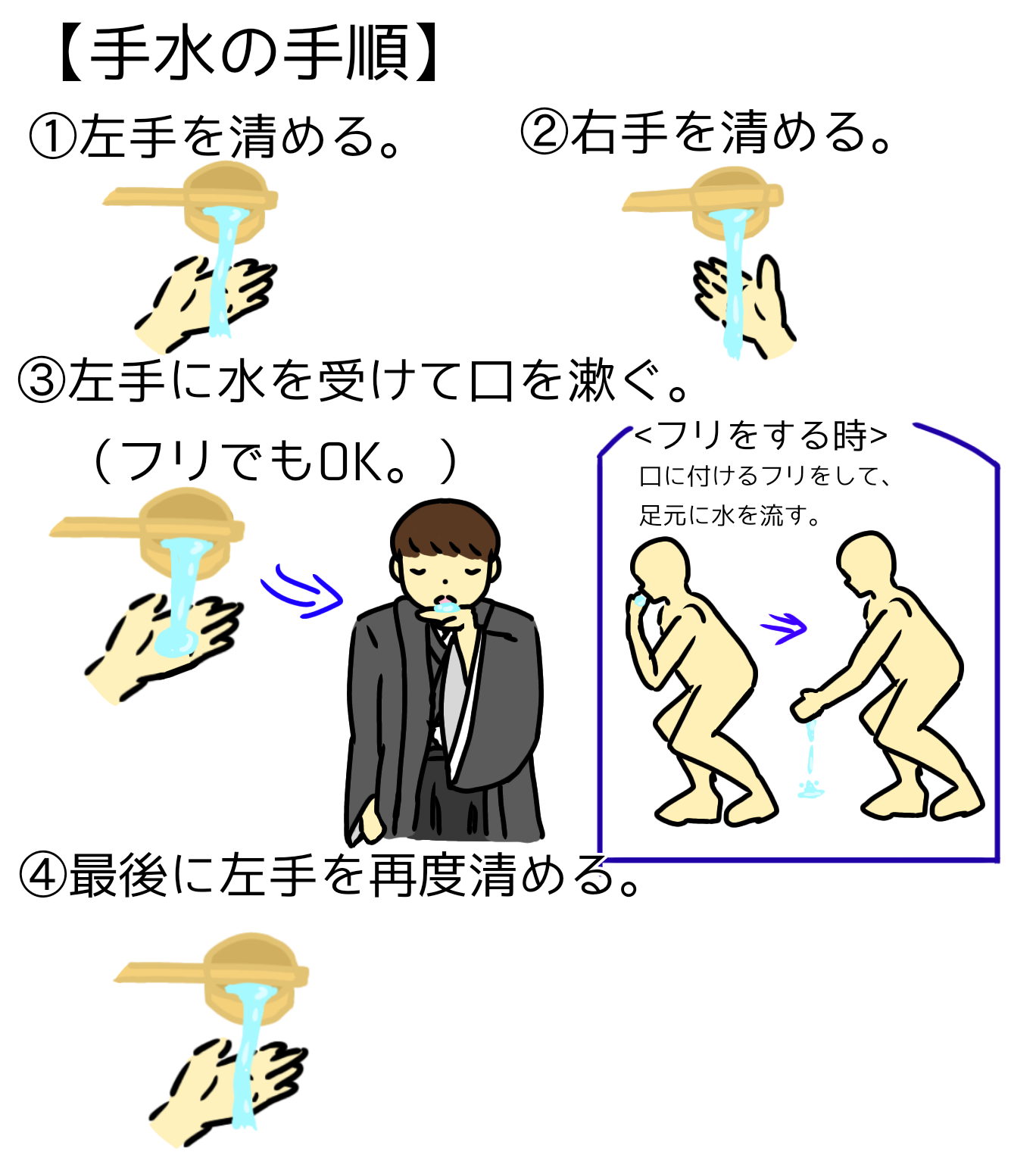

手水の作法

正しい順番

- 一礼します。

- 右手にひしゃくを持ち、水を汲み、左手を清めます。

- 左手にひしゃくを持ち替えて右手を清めます。

- 右手にひしゃくを持ち替えて左手に水を受け、口をすすぎます。

- 左手を清めます。

- 柄杓を立てて柄を清めます。

- 元の場所に伏せて戻します。

手水舎での作法は、神社参拝において心身を清めるための重要な儀礼です。以下の手順で行います:

右手で柄杓を持ち、左手に水をかけて清めます。

次に柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます。

再び柄杓を右手に持ち、左手のひらに水を受けて口をすすぎます。 口をすすぐ際は、直接柄杓に口をつけないよう注意してください。

口をすすいだ後、もう一度左手を清めます。

最後に、使用した柄杓を立てて残った水で柄の部分を清め、元の位置に伏せて戻します。

この作法は、古代の禊(みそぎ)を簡略化したものであり、本来は川や海で全身を清める行為が起源とされています。現代では手と口を清めることで心身の浄化を象徴しています。

特徴のある手水

手水は、神社参拝の際に心身を清めるための重要な儀礼であり、特徴的なものも多く存在します。一般的な手水舎は四本柱と屋根だけの簡素な建物に水鉢が設けられていますが、特定の神社ではその地域や歴史に応じた独自の工夫が見られます。

例えば、熊野本宮大社ではかつて川を渡る行為そのものが禊ぎとされていました。また、伊勢神宮や上賀茂神社では、近くを流れる川に石畳が設けられ、参拝者が直接水に触れて清めることができるようになっています。これらは古代から続く禊ぎの伝統を色濃く残したものです。

さらに、現代的な工夫として、柄杓を使わずに流水で直接手を清める仕組みを採用している神社もあります。これは衛生面への配慮とともに、新しい時代の参拝スタイルを反映しています。このように、手水には地域性や時代背景が反映され、それぞれの神社ならではの特色が見られる点が興味深いです。

手水の歴史的背景

-

手水の文化

-

花手水・雪手水

-

手水舎のデザイン

手水の文化

手水とは、神社を参拝する前に手や口を清める作法のことを指します。これは、神様の前に出る際に心身を清浄にするための儀式です。

なぜなら、日本人は古くから清浄さを重んじ、神様と向き合う際には心身の穢れを祓うことが大切だと考えてきたからです。実際、『古事記』では伊邪那岐命が黄泉の国から戻った際に禊祓を行ったことが記されており、これが手水の起源とされています。また、神社に参拝する前には川や海で全身を清める「禊」を行う風習がありましたが、現在では手水舎で簡略化された形で行われています。

ただし、手水を取る際には作法があります。まず右手で柄杓を持ち、水を汲んで左手を清めます。次に左手に持ち替えて右手を清めます。その後、再び右手に柄杓を持ち替え、左手のひらに水を受けて口をすすぎます。このとき柄杓に直接口をつけないよう注意しましょう。

また、特徴のある手水としては、自然の川や海で禊ぎをする形式が残っている神社もあります。例えば伊勢の神宮や京都の上賀茂神社などでは、境内近くの川で直接水に触れて身を清めることができます。このような伝統的な禊ぎは、日本人の精神文化や自然との調和を象徴するものとして今でも受け継がれています。

このように、日本文化において手水は単なる儀礼ではなく、神様と人間との関係性や精神性を表す重要な文化なのです。一方で、水質管理や衛生面には注意が必要であり、多くの神社では定期的な清掃や管理が行われています。

花手水・雪手水

花手水とは、神社や寺院の手水舎(ちょうずや)を彩るために、季節の花々を水に浮かべて飾る演出のことです。もともと手水舎は参拝者が手や口を清めるための場所ですが、花手水はその美しさによって訪れる人々の心を癒し、神聖な空間をより一層引き立てる役割を果たしています。

この取り組みは近年、特に観光地や地域活性化の目的で広まりつつあり、SNSなどを通じて注目を集めています。花手水は季節感を感じられる演出としても人気で、春には桜やチューリップ、夏にはアジサイやヒマワリなど、その時期に咲く花が使用されます。

また、水面に浮かぶ花々は、単なる装飾以上に「自然への感謝」や「心身の浄化」といった意味合いも込められており、日本特有の美意識と調和しています。花手水は参拝者に視覚的な楽しみを提供すると同時に、神社や寺院の伝統的な役割を現代的に再解釈した象徴ともいえるでしょう。

雪手水とは、冬季に神社で見られる特別な手水の形態です。通常の手水は手水舎で水を使って手や口を清めるものですが、雪手水では雪を用いて清めを行います。これは、寒冷地や冬季に水が凍結してしまう地域で見られる工夫の一つです。

雪手水の基本的な目的は、通常の手水と同じく参拝者が心身を清めて神前に立つ準備を整えることにあります。ただし、冬ならではの自然の恩恵である雪を活用することで、季節感や神聖さがより一層際立つものとなっています。

具体的には、雪を柄杓(ひしゃく)や手で取り、その雪を溶かすようにして手や口を清める形で行われます。この方法は、水が使えない場合でも清めの儀式を可能にし、参拝者が神前での礼儀を守る助けとなります。また、雪そのものが自然界の清浄な象徴とされるため、冬季ならではの特別な体験としても知られています。

一方で、注意点としては、冷たい雪による体温低下や凍傷などが懸念されるため、短時間で行うことや無理のない範囲で実施することが推奨されます。

手水舎のデザイン

手水舎(てみずや)は、神社参拝者が手と口を清めるための施設で、神道における重要な要素です。そのデザインには、伝統的な美しさと実用性が組み合わさっています。

現在の手水舎は、主に四本の柱と屋根で構成された簡素な建物の中に、水をたたえた鉢が設置されています。この鉢には「洗心」や「浄心」といった文字が刻まれている場合もあり、心身を清める象徴的な場所となっています。屋根は瓦葺きや茅葺きなど、神社の建築様式に合わせたものが多く、地域ごとの特色が反映されています。

古代では、参拝者は川や海などの自然の水源で禊(みそぎ)を行いましたが、後にこれが手水鉢による簡略化された形になりました。現在でも伊勢神宮や上賀茂神社などでは、川沿いに石畳が設置されており、古来の禊の名残を感じることができます。

手水舎のデザインは機能性だけでなく、美観にも配慮されており、多くの場合、周囲には緑豊かな景観が広がっています。これにより参拝者は清らかな気持ちで儀礼を行うことができます。

手水が使えない場合はどうするの?

昨今では、ウイルス感染対策により手水が止められている神社もあるようです。

そういう場合は、祓言葉を自分で唱える方も多いようです。

手水がない場合には、玉砂利を踏み鳴らすというのもお祓いになるともいわれます。

だからといって、極端に砂利を踏み散らかすのはやめましょう。

こういう場合は、神社での事情があって手水を止められているのでしょうから、作法に気を取られすぎなくても良いのかと思います。

まとめ

-

手水舎は参拝者が手や口を清めるための施設である。

-

手水の作法は禊を簡略化したもので、柄杓を使って行う。

-

禊の起源は『古事記』に記された伊邪那岐命の黄泉の国からの帰還時の浄化行為にある。

-

古代の神社では清流や泉が近くにあり、参拝者は自然の水で身を清めていた。

-

手水舎は吹き抜け構造が多く、水盤に清らかな水が流れている。

-

正しい手水の順序は左手→右手→口→左手→柄杓を清めるという手順で行う。

-

伊勢神宮では現在も五十鈴川で手水を行うことができる。

-

作法には柄杓に直接口をつけないことなどの注意点が含まれる。

-

手水の目的は心身を清め、神聖な場に入る準備を整えることである。

-

花手水や雪手水など、季節や地域特有の演出が見られることがある。

-

花手水は季節の花々を浮かべた装飾で、視覚的な楽しみと癒しを提供する。

-

雪手水は寒冷地で雪を利用して清める冬季限定の形式である。

-

手水舎には「洗心」や「浄心」といった文字が刻まれている場合がある。

-

手水舎が利用できない場合には祓言葉を唱えたり、玉砂利を踏み鳴らすことで代替することもある。

コメント