神社の参拝を前に、どの順序で拝礼し、お賽銭や鈴をどう扱うのか、作法の要点を客観的に整理します。境内の歩き方から手水、二拝二拍手一拝、地域や神社ごとの違いまでを解説し、初めての方でも迷わない参拝手順を提示します。誤解されがちなマナーも取り上げ、安心して学べる内容にまとめました。

神社の参拝を前に、どの順序で拝礼し、お賽銭や鈴をどう扱うのか、作法の要点を客観的に整理します。境内の歩き方から手水、二拝二拍手一拝、地域や神社ごとの違いまでを解説し、初めての方でも迷わない参拝手順を提示します。誤解されがちなマナーも取り上げ、安心して学べる内容にまとめました。

- 境内での基本動線と振る舞いを理解できる

- 二拝二拍手一拝の具体的な手順を把握できる

- お賽銭や鈴の意味と扱い方を学べる

- 神社や地域で異なる作法の違いを確認できる

神社の参拝の基本と全体像

- 参拝の前に知る境内の流れ

- 作法の基本と鳥居参道

- 神社での手水と身の清め方

- 鈴を鳴らす意味と鳴らし方

神社とは、神様が鎮座されている神聖な場所で聖域です。神様へ失礼のないように参拝しましょう。

服装などは正装でなくても良いですが帽子はかぶらない、肌をなるべく見せない服装が望ましいです。境内では、喫煙や飲食は控えましょう。

参拝の前に知る境内の流れ

一般的な参拝の流れは、鳥居の前での一礼、参道を歩く際の所作、手水による身心の清め、賽銭箱の前での拝礼という順で進みます。事前に流れを把握しておくと、場にふさわしい動作を落ち着いて行えます。

要点:鳥居で一礼 → 参道を進む → 手水 → 賽銭 → 鈴 → 二拝二拍手一拝の順で拝礼

なお、作法の細部は神社によって異なる場合があります。公式サイトや現地掲示がある場合は、それに従うのが安全です。

作法の基本と鳥居参道

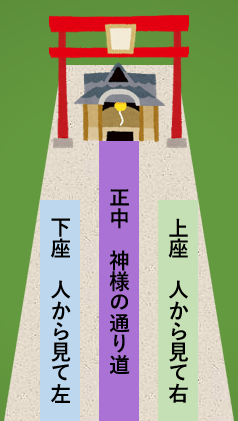

参道では、なるべく真ん中を歩かないようにするのが礼儀です。

参道の中央は正中と呼ばれ、神様の通り道(最も上位の場所)とされているからです。

※ 拝殿でお参りする時には、中央に立ってもかまいません。

鳥居は神域への入口です。通過時は軽く一礼し、参道の中央は正中とされるため、端を歩くのが一般的とされています。帽子やサングラスを着用している場合は、状況に応じて配慮して外すと敬意が伝わります。

用語メモ:正中(せいちゅう)=参道中心線。神前の正面に通じるとされ、通行を控えるのが通例

神社での手水と身の清め方

手水舎では、柄杓で左手→右手→左手で口をすすぐ→左手→柄杓の柄を洗う、の順が広く案内されています。これは手と口を清め、神前に向かう心身の準備を整えるものとされています。

| 手順 | 動作 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 柄杓で水を汲む | 汲んだ水は使い切り、戻さない |

| 2 | 左手を清める | 手首まで流すように清める |

| 3 | 右手を清める | 同様に丁寧に流す |

| 4 | 口をすすぐ | 左手に水を受けて口へ、柄杓に直接口をつけない |

| 5 | 左手を再度清める | 口元を軽く拭う程度に |

| 6 | 柄を立てて流す | 柄杓の柄を洗い、元に戻す |

鈴を鳴らす意味と鳴らし方

拝殿前の鈴(本坪鈴)は、清らかな音で参拝者の心を整え、祓い清め、神霊の発動を願うものと説明されています。神社本庁の解説では、鈴緒を振って鳴らし、心を鎮めてから拝礼に進む旨が示されています。(参照:神社本庁 参拝の際に鳴らす鈴について)

注意:強く乱暴に振らない、長時間占有しない、混雑時は周囲に配慮する

神社の参拝で迷わない手順

- 参拝の順序 二拝二拍手一拝

- お賽銭の金額や入れるタイミング

- 作法の注意 大声や写真の配慮

- 神社での参拝マナーよくある誤解

- 鈴と拍手の違い音の意味を知る

- 神社の参拝の要点まとめ

参拝の順序 二拝二拍手一拝

一般的な参拝の拝礼は、二拝二拍手一拝です。伊勢神宮の案内では、神前で姿勢を正し、深いお辞儀を二度、柏手を二度打ち、最後にもう一度深く礼をする手順が示されています。(参照:伊勢神宮 参拝の作法とマナー)

流れを図解で確認

| 順序 | 動作 | 補足 |

|---|---|---|

| 1 | 賽銭を供える | 丁重な動作で静かに入れる |

| 2 | 鈴を鳴らす | 心を整え、祓いの意識を持つ |

| 3 | 二拝 | 深い礼を二度 |

| 4 | 二拍手 | 肩幅に手を開き、静かに打つ |

| 5 | 一拝 | 最後に深い礼で結ぶ |

例外:出雲大社などでは二拝四拍手一拝が案内されています。(参照:出雲大社 よくある質問)

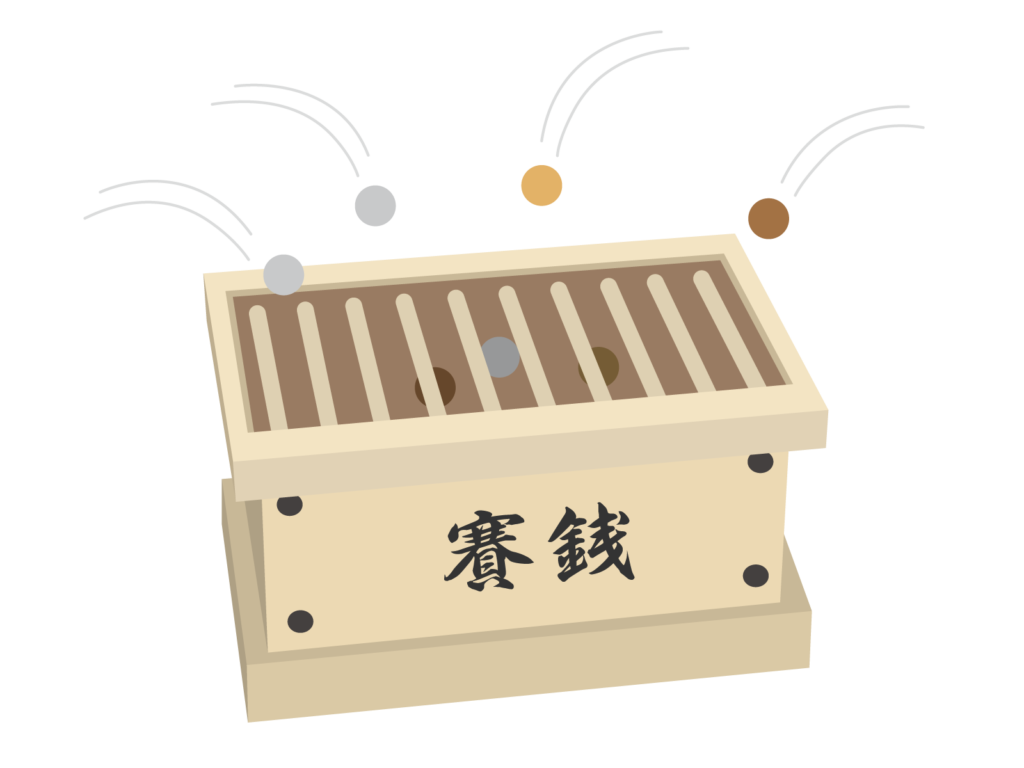

お賽銭の金額や入れるタイミング

お賽銭のことを「浄財」とする場合もあります。

神様への感謝の気持ちとしてお供えをするので、箱に投げ入れる際には乱暴にならないように丁寧にお供えするとよでしょう。

御神前には、日本酒の一升便を奉献する方が多いです。貨幣の流通とともに、米の代わりにお金を供えるようになったのです。

お賽銭は本来、神さまへの供え物の一種であり、金額や硬貨の種類に決まりはありません。神社本庁の解説では、賽銭は供物の代替としての金銭であり、丁重な動作で供えることが望ましいとされています。(参照:神社本庁 お賽銭の今と昔)

また、神道Q&Aでも、賽銭は「報賽」から派生した供え物の一種と説明され、紙に包んで納める例も紹介されています。(参照:神道Q&A お賽銭の意味とは)

ポイント:拝礼の直前に静かに入れる/大きな音を立てない/人の流れを妨げない

作法の注意 大声や写真の配慮

境内では、他の参拝者の祈りを妨げない配慮が重要です。拝殿前では大声での会話や通話、フラッシュ撮影を控え、撮影禁止の掲示がある場合は必ず従います。列の割り込みや長時間の占有は避け、譲り合いを心掛けます。

注意:授与所・御神域の撮影、退避スペースでの長時間の滞留はトラブルの原因。

神社の掲示が最優先です

神社での参拝マナーよくある誤解

「硬貨の語呂合わせだけが正しい」「鈴は必ず強く鳴らす」などの俗説は、公式解説と一致しない場合があります。神社本庁は、賽銭は心を込めた供えであり、金額ではなく所作の丁重さを重視する旨を案内しています。(参照:神社本庁 お賽銭の今と昔)

拝礼の回数は全国一律ではなく、神社ごとの伝統に従うのが基本です。出雲大社のように四拍手を案内する例があるため、現地の掲示や社務所の案内を確認すると安心です。(参照:出雲大社 よくある質問)

鈴と拍手の違い音の意味を知る

神社にある鈴は、拝殿正面の中央の賽銭箱の真上にあるのがほとんどです。金属製の大きな鈴が吊られていて、お参りの際にはこの鈴を鳴らしお参りをします。

鈴の音は祓い・喚起の意味合いが強く、参拝者の心を清め、神霊の発動を願うために鳴らすと解説されています。一方、拍手は敬意と感謝を表す拝礼の所作で、拝礼手順の中で打ち鳴らします。

| 要素 | タイミング | 主な意味 |

|---|---|---|

| 鈴(本坪鈴) | 賽銭の後・拝礼前 | 祓い清め・心を整える・神霊の発動を願う |

| 拍手(柏手) | 二拝の後 | 敬意と感謝の表明、祈念 |

神社の参拝の要点まとめ

- 鳥居は神域の入口として一礼し参道の端を歩く

- 手水は左手右手口の順で清め柄杓の柄も流す

- 賽銭は供え物の一種として丁重に静かに入れる

- 鈴は本坪鈴を軽く鳴らし心を整えてから拝礼へ

- 一般的な拝礼は二拝二拍手一拝の順で行う

- 出雲大社などは二拝四拍手一拝の例がある

- 拝礼の違いは神社の伝統に従って選択する

- 語呂合わせの金額より丁重な所作が重視される

- 拝殿前では大声や通話を避け撮影掲示に従う

- 列の割り込みや長時間の占有は控えて譲り合う

- 鈴と拍手は役割が異なり意味を理解して実践する

- 迷ったら現地掲示や社務所の案内を確認する

- 地域差を尊重し統一よりも神社の案内を優先する

- 神社の参拝は感謝の心を中心に落ち着いて行う

- 神社の参拝の基本手順を事前に把握して臨む

クイズにチャレンジしてみましょう

コメント