神社では6月30日と12月31日大晦日に、大祓という神事が行われています。

6月30日は夏越の大祓、12月31日は年越大祓と称されています。

ここでは、「神社検定テキスト 神社のいろは」第4章の㊿6月12月の大祓について教えてくださいのページの内容を掘り下げて学習し、暗記しやすいようにスマホでも見やすい1ページにまとめてみました。

6月と12月の大祓

大祓は一年を夏と冬の2期に分けて考えており、人々が半年間に知らず知らずに犯した罪、積もり積もった心身の穢れ、さらには一切の災いを大祓によって消滅し、清浄な本来の姿を取り戻すため、さらにはこれから犯すであろう罪に対しても行われる祭祀です。

神社では6月30日と12月31日大晦日に、大祓という神事が行われています。

6月30日は夏越の大祓、12月31日は年越大祓と称されています。

古来より、この神事によって平穏無事な生活を願うのです。

前途の記事の様々な祭典でも、必ず修祓が行われていますがこの大祓は、お祓い自体がメインの祭祀として行われるものです。

大祓式

大祓の祭祀では、神職が古くから伝わる大祓詞の祝詞を奏上します。

氏子崇敬者などの参加者は麻と紙を小さく切った切麻を、左右左と自身の体に降りまいてお清めします。

他に紙を人の形に切った「紙の人形」で自身の体になでつけて、三度息を吹きかけます。

人形に自分の病気や罪穢れを付着させた後は、一括して取りまとめられ神職などにより海や川に流されたり、焚き上げて焼かれたりして滅されます。

人形は「形代(かたしろ)」、「撫物(なでもの)」などとも呼ばれています。

通常時でも形代に祈願者の氏名年齢を記入し、同じように息を吹きかけて神社へ納め、祈祷やお祓いをしている神社もあります。

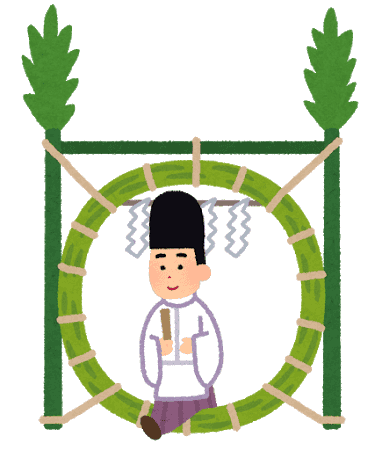

茅の輪くぐり

6月の大祓は「夏越の祓」や「名越の祓」「六月祓」などとも呼ばれています。

12月の大祓は「年越の祓」や「師走の祓」とも呼ばれます。

参道に茅を束ねて輸の形に作った「茅の輸」を設けるところもあります。

「茅の輸くぐり」といって、これを3回くぐって穣れや災い、罪を祓い清めるのです。

蘇民将来説話

昔、北の海の国に住む武塔神が、南の海の国に妻を探しに出かけ旅をしていました。

長い旅をしている時に、一夜の宿を探してある土地にたどり着きました。

そこには「蘇民将来(そみんしょうらい)と巨丹将来(こたんしょうらい)という兄弟が住んでいました。

裕福な暮らしの巨丹将来は、旅人への一夜の宿を断り追い返しました。

一方で、貧乏な暮らしをしていた蘇民将来は、粟で作った食事で厚くもてなしをしました。

すると旅人の武塔天神は、蘇民将来に自分は素戔嗚尊であると告げました。そして、疫病が流行したときには「茅の輪」を腰につけなさいと教えました。

「これより後の世に厄疫があれば『汝蘇民将来の子孫』と唱え茅の輪を腰の上に著けなさい。そうすれば子孫は厄疫から免れることができる。」

夏越の大祓式

こうして現在も伝わるのが、夏越の大祓の茅の輪くぐりとされています。

「水無月の 夏越の祓する人は 千歳(ちとせ)の命 延(の)ぶというなり」(『拾遺和歌集』詠み人知らず)

と唱えながら、8の字を書くように茅(かや)で作った大きな茅の輪を左まわり、右まわりと三回くぐります。

最後、三度目にくぐったら大きく左から廻るという方もいます。

各地の神社の大祓では、紙の人形(ひとがた)人の形に切った紙で、体をなでて息を三度吹きかけ厄を移し奉納します。

切幣(きりぬさ)という小さく切った紙や麻を体に左、右、左とかけて清め罪穢れを祓います。

玄関には「蘇民将来子孫成」と書いた茅の輪守りを年末の年越の大祓まで飾ります。

大祓は記紀神話に見られるイザナギノミコトの禊祓を起源としています。

さらには、宮中においても古くから行われてきました。

国中の罪穢れを祓い清めて、厄災のない平安な世を祈念して行われていたのです。

このような伝統があり、近年まで大祓式は神社の年中行事として続いています。

大祓についての問題です

これまでの神社検定試験で実際に出題された過去の問題です。

神社検定試験過去問題集に記載されたものを選んでみました。

問題1

知らず知らずに犯した罪、積もり積もった心身の穢れ、いっさいの災いを取り除き、清浄な本来の姿を取り戻すため、多くの神社で6月30日と12月31日に執り行われる神事とは何でしょうか。

- 境の祓

- 半年祭

- 大祓

- 小晦日大晦日

答えは3 大祓

過去の試験での出題

- 平成24年6月3日 第1回神社検定 問34

6月・12月の大祓についての10問クイズ

初級編(簡単な問題)

- 「大祓(おはらえ)」とは何の目的とした神事ですか?

A) 罪や穢れを清めるため

B) 新年を迎える準備のため

C) 五穀豊穣を祈願するため

D) 神社の建築物を清掃するための

答え: A) 罪や穢れを清めるため - 大祓が行われる一般的な時期はいつですか?

A) 毎月1日

B) 6月と12月の末日

C) 3月と9月の春分と秋分

D) 年始と年末

答え: B) 6月と12月の末日 - 大祓の神事で使われる人形(ひとがた)はどのような目的で使われますか?

A) 自分の穢れを移して清めるため

B) 神前に供えるため

C) 災厄を予知するため

D) 地域の安全を祈るための

答え: A) 自分の穢れを移して清めるため

中級編(少し難しい問題)

- 6月の大祓を特に何を呼ぶことがありますか?

A) 夏越の祓(なごしのはらえ)

B) 年越の祓(としこしのはらえ)

C) 秋季の祓(しゅうきのはらえ)

D) 神迎えの祓(かみむかえのはらえ)

答え: A) 夏越の祓(なごしのはらえ) - 大祓の際にくぐる「茅の輪(ちのわ)」は何を象徴していますか?

A) 無病息災を祈るための清めの輪

B) 神様の霊力を考えるための道具

C) 収穫物を奉納するための場所

D) 天皇への忠誠を示すための質疑

答え: A) 無病息災を祈るための清めの輪 - 大祓の儀式が特に重要視される理由として正しいものは次のどれですか?

A) 神前で過去半年間の罪や穢れを祓うことで、新たな気持ちで次の半年を迎えるため B

B) 新年の収穫を祈願するため

C) 地域の神輿を清めるため

D) 天皇の感謝を祝うため

答え: A) 神前で過去過去の罪や穢れを祓うことで、新たな気持ちで次の半年を迎えるため

中級編(難しい問題)

- 大祓の起源に関する日本神話で重要視される出来事は次のどれですか?

A) 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が禊(みそぎ)を行った神話

B) 天照大御神(アマテラスおおみかみ)の天岩戸(あまのいわと)隠れの物語

C) 須佐之男命(すさのおのみこと)が大蛇を退治した神話

D)大国主命(おくにぬしのみこと)の国譲りの答え神話

答え: A) 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が禊(みそぎ)を行った神話 - 茅の輪くぐりの際に大切な言葉として最も一般的なものは何ですか?

A) 「祓え給え、清め給え、守り給え、幸え給え」

B) 「天照大御神、加護を願います」

C) 「南無」阿弥陀仏」

D) 「五穀豊穣、家内安全」

答え: A) 「祓え給え、清め給え、守り給え、幸え給え」 - A) 年越の祓(としこしのはらえ)

B) 冬迎えの祓(ふゆむかえのはらえ)

C) 神送りの祓(かみおくりのはらえ)

D ) 春待ちの祓(はるまちのはらえ)

答え: A) 年越の祓(としこしのはらえ)

超難関編(非常に難しい問題)

- 大祓が最新の形になった背景として最も関連性が高い歴史的出来事は何時代ですか?

A) 平安に律令制度以下で制定された宮中行事

B) 時代に仏教と神道が融合した影響

C) 明治時代の神仏分離令の施行

D) 戦国時代に神社が戦勝祈願の場となった影響

答え: A) 平安時代に律令制度以下で制定された宮中行事

コメント