神紋と社紋は、日本の神社に深く根付いた独自の文化を象徴する紋章です。この記事では、神紋と社紋の違いや起源、種類、そして代表的なデザインについて詳しく解説します。また、地域ごとの特徴や歴史上の人物に由来する神紋、植物や伝説をモチーフとしたデザインなど、多様な神紋・社紋を一覧形式で紹介します。

神紋と社紋は、日本の神社に深く根付いた独自の文化を象徴する紋章です。この記事では、神紋と社紋の違いや起源、種類、そして代表的なデザインについて詳しく解説します。また、地域ごとの特徴や歴史上の人物に由来する神紋、植物や伝説をモチーフとしたデザインなど、多様な神紋・社紋を一覧形式で紹介します。

これらの情報を通じて、神紋と社紋がどのように日本の信仰や文化を反映しているかを理解していただける内容となっています。

-

神紋と社紋の違いについて理解できる

-

神紋と社紋の起源や歴史を知ることができる

-

神紋や社紋の種類やデザインの特徴を把握できる

-

地域や歴史上の人物に基づく神紋・社紋の一覧を学べる

巴紋

神紋と社紋の起源と特徴

-

神紋と社紋の違いとは?

-

日本における神紋の起源と歴史

-

神紋が用いられるようになった理由

神紋と社紋の違いとは?

神紋と社紋は、どちらも神社に関連する紋章ですが、その意味や用途には違いがあります。神紋は主に神社に祀られる神々やその由緒を象徴するもので、特定の神社や御祭神に深い関わりがあります。一方、社紋はその神社自体を表すシンボルであり、神社の建物や装飾に用いられることが一般的です。

例えば、神紋には伝説や伝承に基づいたものが多く、天満宮の「梅紋」は菅原道真公が梅を愛した逸話によるものです。また、徳川家康を祀る東照宮では家康の家紋である「葵紋」が神紋として使われています。一方で、社紋は神社そのものを象徴するため、地域や建物ごとに異なる場合があります。

このように、神紋は御祭神やその歴史的背景を反映したもの、社紋は神社全体の象徴として用いられる点が大きな違いです。同じ神社でも複数の紋を持つ場合があり、それぞれの役割に応じて使い分けられています。

日本における神紋の起源と歴史

神紋の起源は、平安時代の公家社会にまで遡ります。当時、人々は衣装や調度品に好みの文様を装飾的な目的で使用していました。それが次第に一族の象徴として受け継がれ、家紋や神紋として定着していったのです。特に鎌倉時代以降、神社にも神紋が広く用いられるようになりました。

神紋は、主に以下の三つの由来から成り立っています。一つ目は、神社に縁深い植物や神具を意匠としたものです。例えば、奈良県の大神神社では「杉紋」が用いられています。二つ目は、伝説や伝承に基づくものです。天満宮の「梅紋」は、菅原道真が梅を愛したという逸話に由来します。そして三つ目は、歴史上の人物を祀る際、その家紋を転用したものです。徳川家康を祀る東照宮で使用される「葵紋」がその代表例です。

また、神仏習合や天文気象などをモチーフとした神紋も存在し、それらは地域ごとの信仰や文化を反映しています。このように、神紋は単なる装飾ではなく、その神社や御祭神の歴史や由緒を象徴する重要な要素といえます。

神紋が用いられるようになった理由

神紋が用いられるようになった背景には、歴史的な変遷と信仰の象徴としての役割が大きく関係しています。平安時代、貴族たちは調度品や衣装に好みの文様を施していましたが、それが次第に家や一族を示す「家紋」として定着しました。この文化が神社にも影響を与え、神社固有の紋章である「神紋」が生まれたのです。

神紋は主に三つの理由から用いられるようになりました。一つ目は、神社に縁深い植物や祭祀具をモチーフにしたものです。例えば、奈良県の大神神社では「神杉」が神紋として使われています。二つ目は、伝説や伝承に基づくものです。天満宮の「梅紋」は、菅原道真公が梅を愛したという逸話に由来します。そして三つ目は、歴史上の人物を祀る際、その家紋を転用したものです。徳川家康を祀る東照宮では、徳川家の「葵紋」が神紋として採用されています。

さらに、鎌倉時代になると多くの神社で神紋が使用されるようになり、そのデザインは地域ごとの信仰や文化を反映する象徴となりました。このように、神紋は単なる装飾ではなく、信仰と歴史を表す重要なシンボルとして定着していったのです。

神紋と社紋の種類と一覧

-

神紋に見られる代表的なデザイン

-

社紋としての巴紋や菊紋の特徴

-

地域ごとに異なる神紋・社紋の一覧

-

歴史上の人物に由来する神紋の例

-

植物や伝説に基づく神紋の種類

神紋に見られる代表的なデザイン

神紋には、神社や御祭神の特徴を象徴するさまざまなデザインが見られます。その中でも特に代表的なものをいくつか挙げてみます。

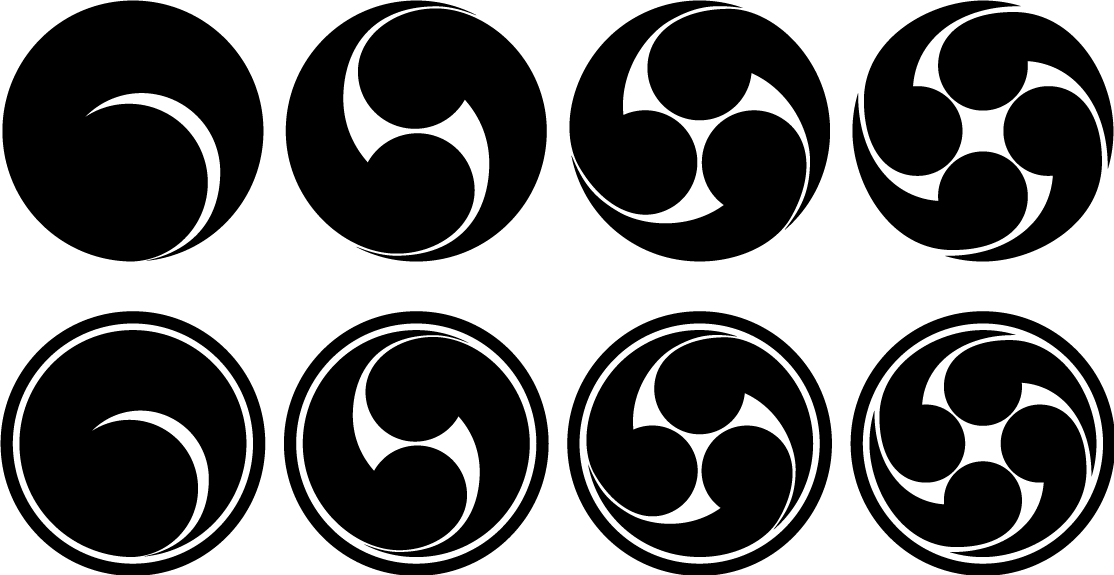

まず、「三つ巴紋(みつどもえもん)」は、全国の八幡宮や八坂神社などで広く用いられる神紋です。このデザインは渦巻く水を表しており、防火や魔除けの意味が込められています。また、勾玉を象ったともされ、神霊の象徴としても知られています。

次に、「梅紋」は天満宮でよく見られる神紋です。菅原道真公が梅を愛した逸話に基づき、梅の花をモチーフにしたデザインが採用されています。種類も豊富で、地域ごとに異なる細かな違いが見られることも特徴です。

さらに、「葵紋」は徳川家康を祀る東照宮などで使用される代表的な神紋です。このデザインは徳川家の家紋でもあり、歴史的な背景と深い結びつきを持っています。

他にも、「亀甲紋」や「稲紋」など、植物や動物、自然現象をモチーフにしたものが多く存在します。それぞれのデザインには信仰や地域性が反映されており、神社ごとの個性を感じさせます。これらの神紋は単なる装飾ではなく、神社の歴史や由緒を象徴する重要な役割を果たしています。

神紋の特徴

神紋の特徴は、大きく3つに分けられます。

神社に縁の深い神木などや祭祀に使う祭器具などを表したもの

大神神社は御神木の「三本杉」、諏訪神社は「梶」

上賀茂神社と下賀茂神社は葵祭の「葵」

日前神社は「束ね熨斗」伊那下神社「七宝」

大神神社の御神木は『古今集』にあります。

わがいほは三輪の山もと恋しくば とぶらい来ませ杉たてる門

伝説や伝承に基づくもの

天満宮は道真公由来の「梅紋」

伏見稲荷は「稲」

物部神社は「ひおい鶴」

氷川神社、熱田神社は「雲」

雲紋は数種類あります。素戔嗚尊の和歌が由来です。

八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣作る その八重垣を

家紋から転用されたものなど

東照宮は、徳川家の家紋「葵」

三島大社など豊臣家の家紋「桐」

護国神社の「桜」は軍人を武士に見立てたともいわれている。

社紋としての巴紋や菊紋の特徴

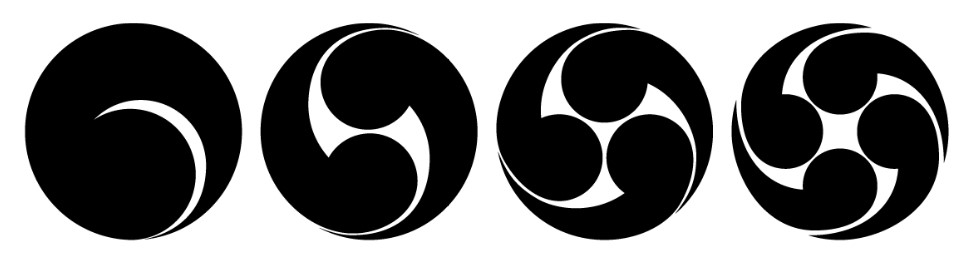

巴紋と菊紋は、神社の社紋として広く使用されており、それぞれに異なる特徴と由来があります。

まず、巴紋は渦巻き模様が特徴で、「三つ巴」が最も一般的です。その起源には諸説ありますが、弓を射る際に使用される防具「鞆(とも)」を図案化したものや、水の渦を象ったものとされています。このため、巴紋には魔除けや防火の意味が込められており、八幡宮をはじめとする多くの神社で採用されています。また、右回り(右巴)と左回り(左巴)のバリエーションがあり、それぞれの神社で異なる方向が用いられることもあります。

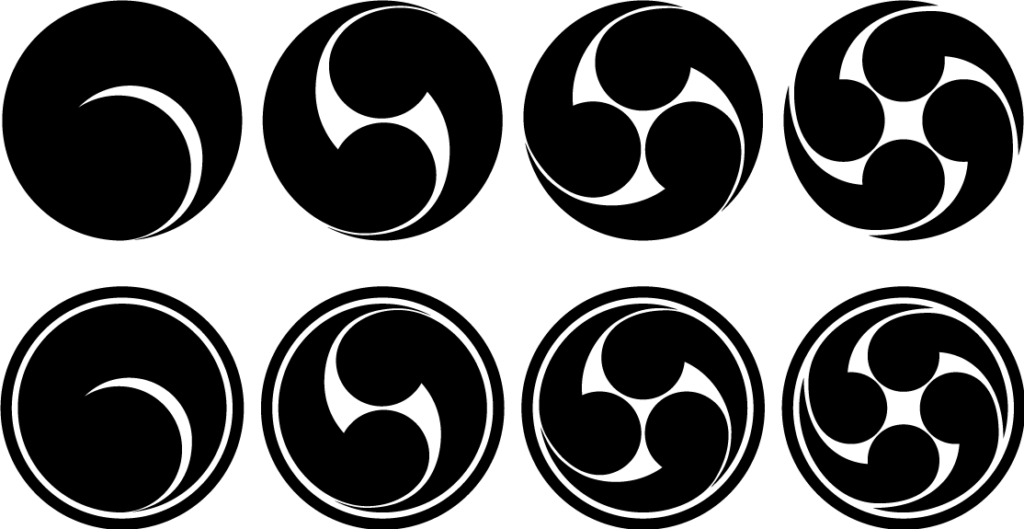

巴紋

神紋の代表とされるのが巴紋(ともえもん)です。

形がしずくのように見えるともいわれ水に関連する意味を持ち「三つ巴」の由来は渦巻く水流からきてます。

防火や魔よけのために、社殿の軒瓦によく使われます。

三つ巴を神紋とする神社は、宇佐神宮はじめ八幡宮、住吉神社系の神社、綿津見系神社、豊受大神社、鹿島神宮、香取神宮系など全国的に多くあります。

「三つ巴」は武運の神として武家から尊崇されていた「弓矢八幡」の神紋であり、八幡宮の社紋となっていました。

弓の鞆が由来ともいわれています。(鞆絵)

神宮皇后の三韓征伐の話から、巴の形はお腹の誉田別命を表すという話もあります。

巴紋の種類

頭部の回転方向が左だと左巴といい、右向きだと右巴といいます。

- 左一つ巴

- 左二つ巴

- 左三つ巴

- 左四つ巴

神田明神様の御神紋は「流れ三つ巴(なめくじ巴)」です。

石清水八幡宮様の御神紋は「尾長右三つ巴」です。

一方、菊紋は菊の花をモチーフにしたもので、特に「十六弁八重表菊」が有名です。このデザインは皇室を象徴する紋章として知られていますが、一部の神社でも使用されています。菊は延命長寿や高貴さを象徴する花であり、その歴史は奈良時代にまで遡ります。鎌倉時代には後鳥羽上皇が愛用したことで広まり、明治時代以降は特定の神社で正式に使用が許可されました。

これらの社紋は、それぞれの神社の歴史や信仰を象徴する重要な要素であり、参拝者にその由緒を伝える役割を果たしています。

ともと伊勢の「神宮」には神紋がなく、明治になってから皇室紋(十六菊)を神紋としたとされているものもあります。

実際には「花菱紋」も見られますし、

「十六菊花紋」は天皇のお宮という意味があるらしいです。

地域ごとに異なる神紋・社紋の一覧

日本各地の神社では、その地域や歴史、信仰に根ざした独自の神紋や社紋が用いられています。以下に、地域ごとに特徴的な神紋・社紋をいくつか挙げてみます。

亀甲に「大」(熊野大社・島根県)

出雲王朝の象徴とされる「大」の文字が特徴的です。

梶の葉(諏訪大社・長野県)

古代から神前に供える器具として使われた梶の葉がモチーフです。

三つ巴(鶴岡八幡宮・神奈川県)

武神として祀られる八幡神を象徴するデザインで、防火や魔除けの意味を持ちます。

陰十六菊に左三つ巴(宇都宮二荒山神社・栃木県)

皇室との関わりを示す菊紋と巴紋の組み合わせです。

葵紋(賀茂神社・京都府)

賀茂祭で知られる双葉葵がモチーフで、徳川家の家紋にも影響を与えました。

木瓜紋(伊勢神宮・三重県)

植物を図案化したデザインで、豊穣や繁栄を象徴します。

五七桐(熱田神宮・愛知県)

皇室から下賜された桐紋が使用され、格式の高さを表しています。

三つ柏(日御碕神社・島根県)

柏の葉が三枚並ぶデザインで、スサノオ尊との関わりを示しています。

右三つ巴(宇佐八幡宮・大分県)

八幡宮系統の代表的なデザインで、地域信仰と深く結びついています。

丸に一文字(都農神社・宮崎県)

九州独特のシンプルなデザインで、一族や地域の統一を象徴します。

これらの神紋や社紋は、それぞれの地域や神社の歴史、文化的背景を反映しており、参拝者にその由緒や信仰を伝える重要な役割を果たしています。訪れる際には、これらのデザインにも注目すると、より深くその土地の文化を理解することができるでしょう。

歴史上の人物に由来する神紋の例

神紋の中には、歴史上の人物を祀る神社で、その人物の家紋が転用されているものがあります。これらの神紋は、祀られる人物の功績や縁を象徴し、神社の特徴を表しています。

代表的な例として挙げられるのが、「葵紋」です。徳川家康を祀る東照宮では、徳川家の家紋である「三つ葉葵」が神紋として使用されています。この葵紋はもともと京都の賀茂神社(上賀茂神社・下鴨神社)の神紋に由来し、徳川家がその格式を継承したものです。江戸時代には将軍家と御三家以外での使用が禁止されるほど、特別な意味を持つ紋章となりました。

また、「梅紋」も歴史上の人物に由来する神紋として有名です。天満宮では、学問の神として知られる菅原道真公が祀られていますが、その神紋には道真公が愛した梅の花が採用されています。この梅紋は「飛梅伝説」にも関連し、日本各地の天満宮で見ることができます。

さらに、「桐紋」は豊臣秀吉にゆかりがあります。豊臣家の家紋である「五七桐」は、秀吉が朝廷から下賜されたものであり、彼を祀る三嶋大社などで神紋として使われています。この桐紋は高貴さや権威を象徴するデザインとして知られています。

これらの神紋は、歴史上の人物とその功績を伝えるだけでなく、参拝者にその背景や由緒を伝える役割も果たしています。それぞれの神社を訪れる際には、こうした神紋にも注目すると、その土地や歴史への理解が深まるでしょう。

植物や伝説に基づく神紋の種類

神紋の中には、歴史上の人物を祀る神社で、その人物の家紋が転用されているものがあります。これらの神紋は、祀られる人物の功績や縁を象徴し、神社の特徴を表しています。

代表的な例として挙げられるのが、「葵紋」です。徳川家康を祀る東照宮では、徳川家の家紋である「三つ葉葵」が神紋として使用されています。この葵紋はもともと京都の賀茂神社(上賀茂神社・下鴨神社)の神紋に由来し、徳川家がその格式を継承したものです。江戸時代には将軍家と御三家以外での使用が禁止されるほど、特別な意味を持つ紋章となりました。

また、「梅紋」も歴史上の人物に由来する神紋として有名です。天満宮では、学問の神として知られる菅原道真公が祀られていますが、その神紋には道真公が愛した梅の花が採用されています。この梅紋は「飛梅伝説」にも関連し、日本各地の天満宮で見ることができます。

さらに、「桐紋」は豊臣秀吉にゆかりがあります。豊臣家の家紋である「五七桐」は、秀吉が朝廷から下賜されたものであり、彼を祀る三嶋大社などで神紋として使われています。この桐紋は高貴さや権威を象徴するデザインとして知られています。

これらの神紋は、歴史上の人物とその功績を伝えるだけでなく、参拝者にその背景や由緒を伝える役割も果たしています。それぞれの神社を訪れる際には、こうした神紋にも注目すると、その土地や歴史への理解が深まるでしょう。

まとめ

-

神紋は神社に祀られる神々や由緒を象徴する紋章である

-

社紋は神社そのものを表すシンボルとして用いられる

-

神紋は平安時代、公家社会での装飾的文様が起源とされる

-

鎌倉時代以降、多くの神社で神紋が採用されるようになった

-

神紋には植物や祭器具、伝承、家紋由来のデザインが多い

-

代表的な神紋には三つ巴、梅紋、葵紋などがある

-

巴紋は防火や魔除けの意味を持ち、八幡宮で多く見られる

-

菊紋は皇室との関わりが深く、一部の神社で使用される

-

地域ごとに独自の神紋・社紋が存在し、信仰や文化を反映する

-

歴史上の人物を祀る神社では、その家紋が神紋として転用される例がある

-

植物をモチーフにした神紋は豊穣や繁栄を象徴することが多い

-

伝説や伝承に基づく神紋は地域の物語性を強調している

-

一部の神社では複数の神紋を持ち、それぞれに異なる役割がある

-

神仏習合や天文気象をモチーフとしたユニークな神紋も存在する

-

神紋・社紋は参拝者にその神社の歴史や由緒を伝える役割を果たす

コメント