神社にお祀りされている神様は具体的な姿や形は持ちません。鏡と御幣は、神様の依代のうちの一つであり神様の存在と威厳を示し、御神前を飾るものともされています。鏡は神の光や人の心を映す象徴として、御幣は祓いや供え物の伝統を受け継ぐ神具として、それぞれ神社の祭祀に深く結び付いています。本記事では、神社での基本的な理解に役立つ情報を体系的にまとめます。

- 鏡と御幣の歴史的背景と基本概念

- 神社における設置場所や役割の理解

- 地域差や注意点を踏まえた実践のポイント

鏡と御幣の意味と由来を学ぶ

- 鏡の役割と三種の神器の関係

- 御幣の起源と幣帛の歴史

- 神社で用いる鏡の設置位置

- 御幣と紙垂の違いと用法

- 神社の結界と御幣の役目

鏡の役割と三種の神器の関係

鏡は神社において御神鏡として祀られ、神の御前を荘厳する中心的な神具です。日本神話に登場する八咫鏡は三種の神器の一つとして知られ、皇位継承に連なる象徴的な位置付けがなされてきたという解説が見られます。

鏡は、古代から宗教的な意味を持って使われてきました。古墳や遺跡などから剣や勾玉などとも一緒に、これまでに多く発掘されています。古事記の中では天照大御神様が天石屋戸にお隠れになった際に、物語の中に出てきます。

天孫降臨の際、天照大御神は瓊瓊杵尊に、天の岩戸から天照大御神を出す際に用いられた勾玉と鏡と草薙の剣を授けました。(宝鏡奉斎の神勅)

この鏡を私の御霊と考え、私自身を祀るように仕えなさい

wikipedia掲載画像の瓊瓊杵尊は鏡を胸に抱いています。

神社にある真榊は神道の理念を象徴するものですが、こちらにも三種の神器が使われています。

用語メモ:三種の神器=八咫鏡・八尺瓊勾玉・草薙剣。国家と皇位の象徴として語られる伝承的な神宝。

御幣の起源と幣帛の歴史

御幣(ごへい)は、木串に紙垂(しで)等を挟んだ神具で、古代の幣帛(へいはく)に源流を持つと解説されています。學術的な概説では、古代に布や玉、鏡などの貴重品を神に捧げた歴史があり、やがて布を折り畳んで串に挟む幣挿木の形を経て、室町期以降に紙の使用が広がったという説明が一般的です。御幣は供え物の系譜と祓い具の性格を併せ持つ神具として理解されます。(参照:國學院大學の神道基礎解説)

| 時期 | 主な供え物・素材 | 御幣への展開 |

|---|---|---|

| 古代 | 布・鏡・玉・武具などの幣帛 | 供え物としての象徴性が確立 |

| 中世 | 折り布と串(幣挿木) | 形態が簡素化し儀礼性が高まる |

| 室町以降 | 紙垂の普及・白紙の象徴性 | 現在の御幣(紙垂+串)へ定着 |

神社で用いる鏡の設置位置

御神鏡は本殿(神体を奉安する空間)に安置され、拝殿からは直接見えない配置が採られることが少なくありません。これは御神体の秘匿性と神域の尊厳を保つ考えによるものと説明されます。社殿構成は神社により異なるため、鏡の安置方法や覆い、厨子の有無などは各社の祭式・規模・歴史に応じて違いがあります。

参拝者が目にするのは、拝殿正面の注連や鈴、玉串奉奠の場などであり、鏡の管理・清祓・遷座等の扱いは神職の所掌です。一般公開の可否や撮影可否は各神社の規程に従う必要があります。参考の基本所作は神社本庁・伊勢神宮の案内が役立つとされています。(参照:神社本庁) (参照:伊勢神宮)

御幣と紙垂の違いと用法

紙垂は稲妻形に切った紙片で清浄と神聖の標識として用いられ、注連縄・御幣・玉串などに付されます。御幣は串に紙垂等を挟んだ神の依代(よりしろ)・祓い具の性格を併せ持つ神具です。

祓いや奉奠での扱い方、神棚への設え、交換の時期などは各神社の指導に従うのが基本です。

| 項目 | 紙垂 | 御幣 |

|---|---|---|

| 形 | 稲妻形の紙片 | 木串+紙垂(地域で形状差) |

| 主な役割 | 清浄の標示・結界の明示 | 供え物の系譜+祓い具 |

| 主な使用場面 | 注連縄・玉串・神域表示 | 祭祀の祓い・奉奠・神棚飾り |

神社の結界と御幣の役目

神社境内では、鳥居・注連縄・紙垂・玉垣などが神域と俗界の境を示す役割を担います。

御幣は、場を清め秩序づける所作(祓い)の中心的道具として位置付けられ、儀礼開始時や場の転換点で用いられます。

結界の表現は地域差が大きいため、各神社の掲示・案内・神職の説明に従うのが確実です。

鏡と御幣の使い方と基本

- 御幣を使う祓いの基本手順

- 神社の作法と地域差の理解

- 鏡の手入れと取り扱い注意

- まとめ神社で学ぶ鏡と御幣

御幣を使う祓いの基本手順

祓い(はらい)は場と人を清めるための所作で、御幣はその中心的な道具として用いられます。神職は場を整え、祝詞を奏し、御幣で左右や上下へと振り清め、儀礼の開始・転換・結びを明らかにします。具体の手順・振り方・詞章は神社ごとの祭式に基づくため、一般参列者が模倣するのではなく、指示に従うのが適切です。

家庭の神棚で御幣を扱う場合も、交換の時期・向き・置き方は各神社で授与された説明や地域の作法に従うことが推奨されています。疑問があれば、授与所や社務所に相談してください。

古代では、布は大変貴重であったため神様への御幣の「幣」は布を意味しています。竹や串に挟んで奉りました。後に紙を使うようになり、紙垂もつけるようになりました。

御幣の作り方は、紙で作った紙垂を幣串に挟んで、麻や絹を縛り付けたものです。井戸にも置かれています。

御幣は、神様の依代としても、御神前を飾るものとしても、お祓いの道具としても使われます。

紙垂-しで

紙垂の起源は、天照大御神が岩屋にお隠れになった際に行った祭りの中にでてきます。

紙垂の起源は、天照大御神が岩屋にお隠れになった際に行った祭りの中にでてきます。

榊に楮(こうぞ)の白い幣帛と麻の青い幣帛を垂れかけたとされています。

紙垂も、木綿や麻から次第に紙がつかわれるようになりました。

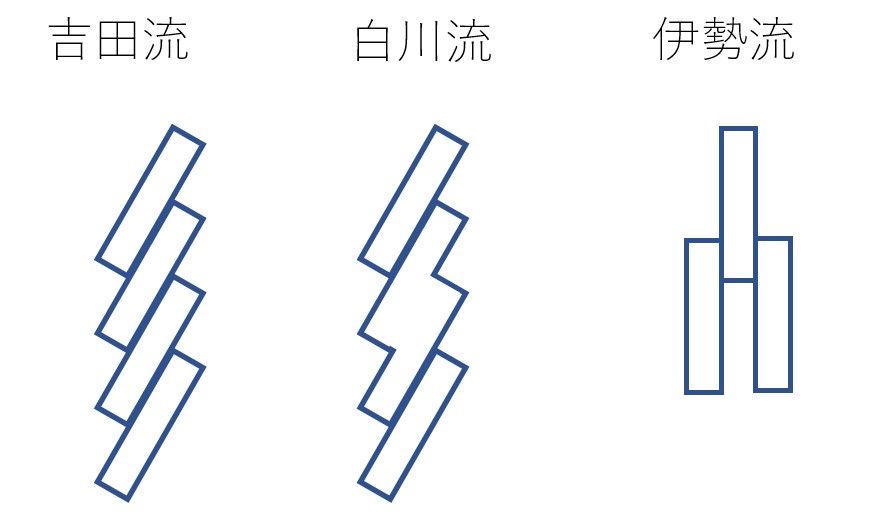

切り方や折り方も、吉田流、白川流、伊勢流など様々な作法が生まれました。

吉田流の紙垂は前に前にと折るもので、しめ縄によく見られる形です。

紙垂の形の由来

●白い紙を交互に切り割くことにより無限の拡がりを表わしているとされます。無限に拡がる御神威を象徴しているとの説があります。

●注連縄本体は雲を表していて、シメの子(均等に下がっている藁束)は雨を表しているといいます。そして、紙垂は稲妻や稲光、雷を表わしているという説もあります。

古代では、稲妻が稲の豊作をもたらすと考えられいたのでこのような形になったのかもしれません。

雷の語源は「神鳴り」だといわれています。

稲妻の光と雷の大きな音は神の所業と思われたのかもしれません。

神社の作法と地域差の理解

拝礼や祓いの所作は全国的に共通する骨子がある一方で、地域や社格、祭式による違いが見られます。例えば、参拝の基本形は共通でも、拍手の回数や動作、奉奠の順序などに各社の伝統が反映されます。神社本庁や各神社の公式サイトは「各社の案内に従う」ことを繰り返し示しており、現地掲示や祭典での指示が最優先とされています。(参照:神社本庁)

用語メモ:依代(よりしろ)=神霊が憑依・鎮まる対象。御幣・鏡・榊などが依代と説明される場合がある。

鏡の手入れと取り扱い注意

御神鏡の手入れや遷座・清祓は神職の専任領域であり、一般参拝者が触れるものではありません。撮影や接近が制限される区域が設けられている場合もあります。家庭の神棚における鏡の扱いについては、授与元神社の説明書きに従い、直射日光や湿気を避けるなどの一般的な配慮が案内される例が見られます。

| 場面 | 推奨される配慮 | 確認先 |

|---|---|---|

| 拝殿・本殿周辺 | 立入・撮影の可否を厳守 | 掲示・神職の指示 |

| 家庭の神棚 | 埃・湿気対策、清潔保持 | 授与元神社の案内 |

| 祭典・奉仕 | 所作・服装の指定に従う | 斎主・奉仕要領 |

まとめ 神社で学ぶ鏡と御幣

- 鏡は神の光と人の心を映す象徴として尊重される

- 御幣は供え物の歴史と祓い具の役割を併せ持つ

- 本殿に安置される御神鏡は秘匿性と尊厳を保つ

- 紙垂は清浄の標示で御幣や注連縄に広く用いられる

- 参拝は二拝二拍手一拝が基本だが各社の案内優先

- 祓いは場と人を整える所作で御幣が中心に用いられる

- 結界は鳥居や注連縄などで神域と俗界を明確に示す

- 地域差や社格により作法や細部の運用は大きく異なる

- 家庭の神棚でも御幣や鏡は授与元の指示に従う

- 撮影可否や立入範囲は掲示と神職の指示を厳守する

- 鏡や御幣の交換や管理は時期と作法の確認が必要

- 専門用語は依代や幣帛などの基礎から理解を深める

- 神社本庁や伊勢神宮の公式情報が学習の基盤となる

- 不明点は社務所へ相談し地域の慣習に即して学ぶ

- 鏡と御幣の理解は参拝の所作と心の整えに直結する

コメント