金刀比羅神社、金比羅神社、琴平神社などの神社は、広く親しみをこめて「こんぴらさん」と呼ばれることが多いです。

こんぴらさんの主祭神は大物主神(おおものぬしのかみ)で、総本宮は香川県の金刀比羅宮とされています。

古くから海上交通の発展により全国的な信仰へと発展していきました。

ここでは、「神社検定テキスト 神社のいろは」第3章の㉞こんぴらさんについて教えてくださいのページの内容を掘り下げて学習し、暗記しやすいようにスマホでも見やすい1ページにまとめてみました。

こんぴらさん

こんぴらさんと呼ばれる神社は金刀比羅神社、金比羅神社、琴平神社などのこ

とで総本宮は香川県琴平町に鎮座する金刀比羅宮です。

琴平山(象頭山)に鎮座する金刀比羅宮は、古くから瀬戸内海航路の海の目印とされてきたこともあり、航海の安全を担う「海の神様」として今も親しまれています。

「讃岐のこんぴらまいり」で有名で全国の金刀比羅神社の総本宮です。

歴代皇室から諸国の大名、一般庶民に至るまで広く信仰されています。

こんぴらふねふね

「こんぴらふねふね」という歌は、この讃岐の「こんぴらさん詣」で訪れた人たちが酒席でうたわれました。

歌詞が終わりにくると「一度廻れば」と囃子がはいり、また頭へ戻る終わりのない唄で酒席を盛り上げました。

金毘羅御山の青葉のかげからチララララ

金の御幣の光りがちょいとさしゃ

海上は雲霧晴れわたる(イチドマワレバ)

これは順調な航海の様子をうたったものです。

金刀比羅宮 御祭神

こんぴらさんの主祭神は大物主神(おおものぬしのかみ)です。

「国作り」で有名な大国主神の和魂の神です。

「和魂」とは勢いのある状態である」「荒魂」に対して

おだやかな働きのことです。

後に、この地で崩御された「崇徳天皇」が合祀されました。

「神代の昔琴平附近は海岸で、今の琴平の地は良い港であつた。それ故 大物主大神(大國主神)が國土御經營に當り此良地勢を利用せられ山上に行宮を造らせ給ひ、之を策源の中心として表日本を御經營遊ばされたのである。其行宮の蹟に神靈を鎭祭し奉つたのが即ち金刀比羅宮である。」

引用:金刀比羅宮由緒

神仏習合

金刀比羅宮は古くは琴平神社と称していましたが、神仏習合時代には「金毘羅大

権現」と称されました。

「こんぴら」とはインドにおける仏法守護神の「金毘羅(クンビーラ)」の名前です。金毘羅神の神としての性格が大物主神に似ているという説から習合されたようです。

「クンビーラ」

ガンジス川のワニが神格化したものとされています。

仏法の守護者12神将のひと宮毘羅大将のことである。

インドではクンビーラの宮殿が象頭山という山にあるとされていたことから、琴平山も象頭山と呼ばれるようになりました。

後に、明治の神仏分離以降から「金刀比羅宮」と称し現在にいたっています。

こんぴら詣り

江戸時代になり航海技術の発展とともに、金比羅信仰は全国的に広がっていきます。

江戸時代になると、庶民の旅行は禁じられていましたが神仏への参拝は許されていました。

「お伊勢参り」と並び「丸金か京六か」と言われた讃岐の金毘羅大権現(今の金刀比羅宮)と京都六条の東西本願寺への参拝の旅が大変人気がありました。

連日、大坂から船が出て「四国のすぺての道は金比羅に通じる」といわれました。

たくさんの宿場ができ、道中は道標が立ち、どんどん栄えていきました。

伊勢参りと並んで「一生に一度はこんぴら参り」といわれ、多くの参詣者でにぎわいました。

奉納

船絵馬や船舶関連の奉納がなされ、今も続いています。

流し樽

流し樽は、海上から遥拝し、酒を入れた樽に名前を書いた幟を立てて海に流し拾った人が金刀比羅宮に届けます。

代参

代参は、当人に代わって旅慣れた人が代理で参拝に行くことです。

「こんぴら詣り」の代参で有名なのは森の石松で、清水次郎長(山本長五郎)の代わりに参拝し刀を奉納したと伝えられるです。

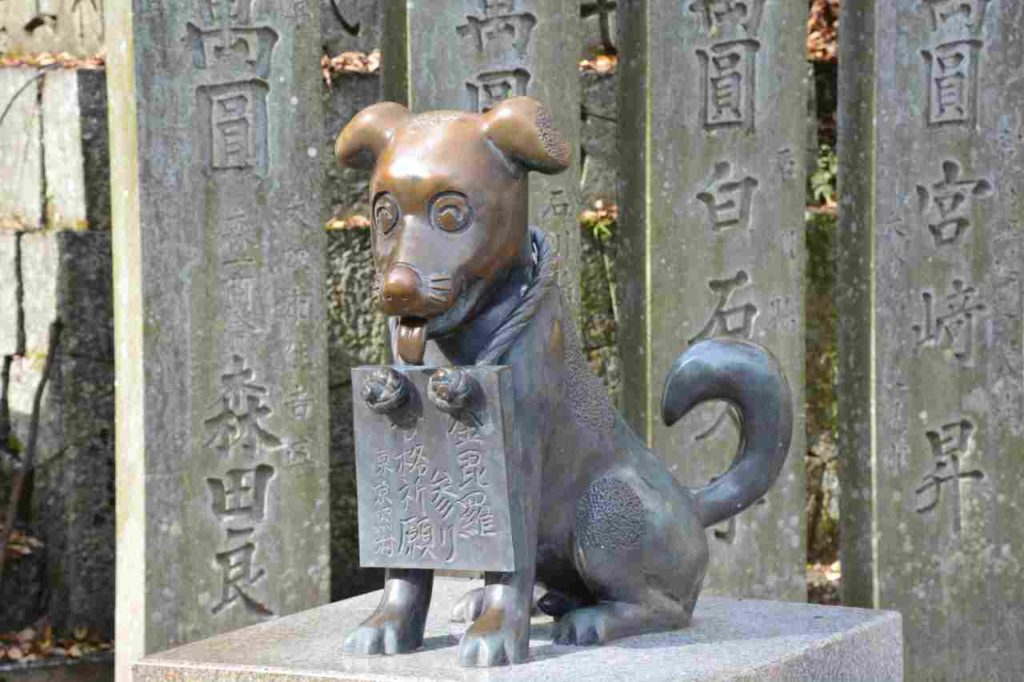

こんぴら狗

「こんぴら狗(いぬ)」は、飼い主の代わりに代参する犬のことです。

こんぴら狗は飼い主を記した「木札」「初穂料」「道中の食費」などを入れた袋を首から下げて、旅人から旅人へ連れられて街道筋の人々に世話されながら、こんぴら詣りをしたようです。

国指定重要文化財・旧金毘羅大芝居(金丸座)

金毘羅大芝居は、江戸時代に栄えた門前町の芝居小屋で江戸や大阪の役者が様々な芝居や相撲、操り人形などの興行が行われました。

富くじの開札場としても使用されました。

金毘羅歌舞伎

明治以降、映画が普及すると芝居の人気は衰退し、しばらくは廃屋のような状況が続きました。

1986年から「四国こんぴら歌舞伎大芝居」が公演され、その後は年1回、春の定期公演が行われるようになりました。

こんぴらさんについての問題です

これまでの神社検定試験で実際に出題された過去の問題です。

神社検定試験過去問題集に記載されたものを選んでみました。

問題1

この神社がご鎮座する場所は航海や漁業を営む人にとって格好の目印になっていたよ

うです。同時に、降雨量の少ない環境のなか、水を恵んでくれる山だったのです。航海、漁業、農業、雷、水の神などとして信仰されていました。このあたりは海上交通の要地でした。江戸時代になり航海技術の免展にともない、この神社の信仰は全国的なものになっていきます。

以下の文章はどこの神社を脱明したものでしょうか。

- 宗像大社

- 厳島神社

- 金刀比羅宮

- 熱田神宮

答えは3 金刀比羅宮

過去の試験での出題

- 平成25年6月2日 第2回神社検定 問28

こんぴらさんに関する10問クイズ

初級編(簡単な問題)

- 「こんぴらさん」とは主にどの神様を祀る神社の通称ですか?

A) 大物主神(おおものぬしのかみ)

B) 天照大御神(あまてらすおおみかみ)

C) 菅原道真公(すがわらのみちざねこう)

D) 須佐之男命(すさのおのみこと)

答え: A) 大物主神(おおものぬしのかみ) - 「こんぴらさん」の正式な神社名は何ですか?

A) 金刀比羅宮(ことひらぐう)

B) 諏訪大社(すわたいしゃ)

C) 出雲大社(いずもたいしゃ)

D) 春日大社(かすがたいしゃ)

答え: A) 金刀比羅宮(ことひらぐう) - 金刀比羅宮が鎮座する山の名前は何ですか?

A) 金比羅山(こんぴらさん)

B) 高野山(こうやさん)

C) 比叡山(ひえいざん)

D) 阿蘇山(あそさん)

答え: A) 金比羅山(こんぴらさん)

中級編(少し難しい問題)

- こんぴらさんが信仰される理由として特に有名なものはどれですか?

A) 海上安全と航海の守護神としての信仰

B) 学問の神としての信仰

C) 農業の発展を祈願する信仰

D) 戦勝祈願のための信仰

答え: A) 海上安全と航海の守護神としての信仰 - 金刀比羅宮の参道にある有名な石段の段数は次のうちどれですか?

A) 365段

B) 785段

C) 1368段

D) 1000段

答え: C) 1368段 - こんぴら信仰が特に発展した背景として正しいものはどれですか?

A) 江戸時代の海運業者や漁民に広く信仰されたため

B) 平安時代の貴族たちの保護を受けたため

C) 天皇家が特別に祀る神社として栄えたため

D) 武士の戦勝祈願の場として利用されたため

答え: A) 江戸時代の海運業者や漁民に広く信仰されたため

上級編(難しい問題)

- 金刀比羅宮で行われる「金毘羅大祭」の目的として正しいものは次のどれですか?

A) 航海安全と海上繁栄を祈願するため

B) 豊作を祝うため

C) 厄除けと地域の平和を祈願するため

D) 神仏分離を祝う儀式のため

答え: A) 航海安全と海上繁栄を祈願するため - こんぴらさんの神仏習合の時代、金刀比羅宮の守護仏として信仰されていた仏教の存在は次のうちどれですか?

A) 金剛菩薩

B) 大日如来

C) 十一面観音

D) 薬師如来

答え: C) 十一面観音 - 江戸時代、庶民がこんぴらさんを参拝することができなかった際に行われた「代参」とは何ですか?

A) 他人に代理で参拝を依頼すること

B) お守りを受け取る儀式

C) 自宅で祈願を行うこと

D) 近隣の小さな神社を巡ること

答え: A) 他人に代理で参拝を依頼すること

超難関編(非常に難しい問題)

- 金刀比羅宮に祀られる大物主神が特に重要視される理由として正しいものは次のどれですか?

A) 海の神と山の神、両方の性質を併せ持つ神だから

B) 天皇家の祖神として崇拝された神だから

C) 農業と漁業を融合した神だから

D) 修験道の教義に基づく神だから

答え: A) 海の神と山の神、両方の性質を併せ持つ神だから

コメント