勅使とは、天皇の命令を伝えるために派遣される重要な存在であり、日本の歴史や文化に深く関わっています。本記事では、勅使の意味や由来、歴史的な役割、現代におけるその意義までを詳しく解説します。勅使に関連する具体的な事例や規定、さらに勅使が持つ文化的・対話的な意義についても触れることで、読者の皆様が勅使についてより深く理解できる内容をお届けします。この記事を通じて、勅使が果たしてきた役割の重要性を再発見してください。

勅使とは、天皇の命令を伝えるために派遣される重要な存在であり、日本の歴史や文化に深く関わっています。本記事では、勅使の意味や由来、歴史的な役割、現代におけるその意義までを詳しく解説します。勅使に関連する具体的な事例や規定、さらに勅使が持つ文化的・対話的な意義についても触れることで、読者の皆様が勅使についてより深く理解できる内容をお届けします。この記事を通じて、勅使が果たしてきた役割の重要性を再発見してください。

勅使に課せられた規定や役割

勅使になるための条件や基準

勅使が現代社会でどのように受け継がれているか

勅使とは

- 勅使の意味と由来

- 勅使の規定

- 勅使になるための条件とは

勅使の意味と由来

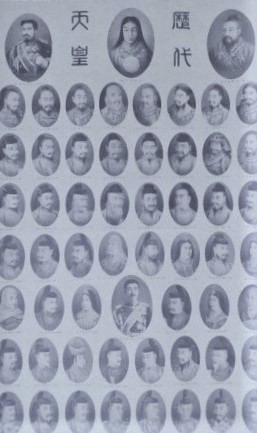

勅使とは、天皇の命令を受けて、その命令を伝えるために他の場所へ赴任する者のことを無視します。 天皇の命令は非常に重要であったことを象徴する存在であり、その行動や責務は慎重に行われるべきものでした。

勅使の由来について考えると、古代日本における朝廷がその役割を行っていたことが背景にあります。天皇の命令が届く範囲は限られており、直接的に伝えるための手段が必要とされました。

勅使という制度が創設されるこれにより、地方や寺社へ天皇の意思を伝えるために派遣されたのです。勅使は非常に高い安全を誇り、尊敬されていました。

勅使の歴史は長く、その意味と由来は日本の歴史と深く関心があります。

勅使は、天皇の勅命を象徴し、その使命のために重要な使命を担い続けたのです。

勅使の規定

勅使には、天皇から与えられた使命を遂行するために守らなければならないことがいくつかの規定がありました。

これらの規定は、勅使の行動が天皇の意思を正確に伝えることを目的としており、その勅使の規定は、古代から中世、そして近世にかけて時代ごとに異なる面がありましたが、いずれにしても天皇の代理人としての役割のためには、覚悟を持って行動が求められました。

勅使に課せられた規定の一例として、まず最も基本的なのは、天皇の命令を忠実に実行することでした。勅使は、指示を細かく守る必要がありました神事や仏事に参加する際には、特に慎重に振る舞う必要があり、祭りや審議の中での行動規範が決められました

また、勅使が地方へ赴任する場合には、特にその行動や心構えが地方の住民に与える影響を考慮しなければならず、そのために各地での規則や慣習を踏まえた対応が求められました。これには、地元の支配者や寺社との連携も含まれており、勅使はその調整役も担っております

勅使が遵守すべき規定は、天皇の威厳を守るために設けられたものであり、その行動には深い意味と責任が伴っていました。このように 、天皇の意思を忠実にさせるために必要な多くの規定が存在したのです。

勅使になるための条件とは

勅使になるためには、いくつかの条件があります。 まず、勅使として任命される人物は、天皇から直接任命を受けるためには、その人物が政治や宗教的に高い権威を有、信頼性や今後重要視されます。勅使は天皇の代理人として、重要な使命を決めるため、適任者としてふさわしい人物であることが必要なのです。

次に、勅使には高い教養や専門知識が求められました。勅使の役割は天皇の意志を伝えることであり、特に儀式や礼儀に関する知識が必要とされています。そのため、勅使として任命されるためには、特定の学問や知識があることが条件となりました。

さらに、勅使はその任務のため、身体的および精神的に強靭であることも求められました。また、任務を全うするために、冷静な判断力、精神的な安らかさも必要です。

このように、勅使になるためには、信頼性や知識、体力や精神力など、様々な要素が求められました。これらを満たした人物だけが、天皇の命令を伝える勅使という職務につけるのです。目次

勅使の基準と役割

- 現代における勅使の最新情報

- 勅使の派遣事例

- 勅使が決定する文化的・対話的意義とは

現代における勅使の最新情報

現代における勅使の役割は、古代や中世とは大きく異なり、勅使という言葉自体はあまり一般的に使われなくなりました。しかし、その影響や名残は現代にも見られます。勅使が果たしていた役割の一部は、現代の外交官や政府代表者が引き継いでおり、天皇の意志を伝える役目は依然として重要です。

例えば、重要な儀式や行事において、天皇からの指示を受けて地方や海外の公務に赴く人物がいます。これにより、勅使が担っていた役割が、現代の外交官や政府代表者に引き継がれ、天皇の意思を具体化する大切な仕事をしています。特に、日本大使館や領事館の職員がその例です。

また、国内で行われる行事や式典においても、天皇の代理として出席する人物がいます。このような場面では、天皇の意図を表現する役割が求められており、これも勅使に似た立場と言えるでしょう。

現代において、勅使そのものは存在しませんが、儀礼的な役割を果たす人物が天皇の代理として特定の活動に携わることがあり、勅使の精神を継承する形で行われています。近代日本では、法に基づいた統治が行われ、天皇の命令を直接伝える勅使の役割は廃止されました。さらに、宗教と国家が分離され、天皇が直接宗教儀式に関与することが少なくなったことも、勅使の役割消失に影響を与えました。

その一方で、現代の宮内庁職員は、天皇に関する儀式や行事を補佐する重要な役割を担っています。これにより、天皇の意向が反映される場面が今でも存在し、勅使に似た機能を果たしています。また、政府代表者が国際会議に出席したり、国賓を迎える際には、勅使のような役割を果たすこともあります。

全体として、現代における勅使の役割は直接的には存在しませんが、天皇の意向を反映させるための機能は宮内庁職員や政府代表者によって受け継がれています。勅使が担っていた精神的な役割や儀礼的な活動は、現代においてもその影響を感じることができます。

勅使の派遣事例

勅使の派遣は、古代から中世にかけて日本の歴史において重要な役割を果たしていました。これらの派遣事例は、政治的、宗教的、文化的な場面で天皇の意思を伝えるために行われ、その都度独特の意義を持っていました。以下に、代表的な派遣事例について詳しく説明します。

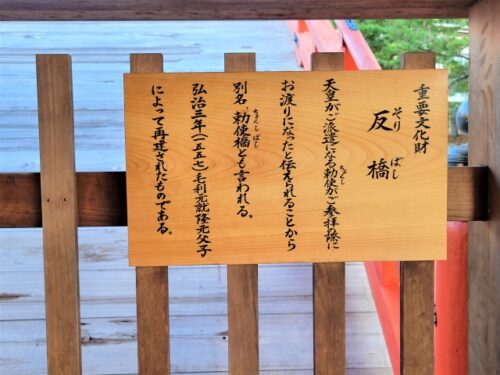

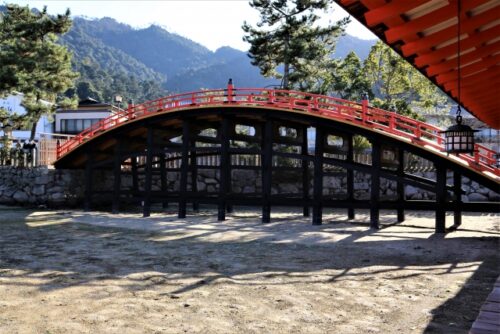

勅使は、天皇の代理として神事や祭礼に参加するために派遣されました。特に、伊勢神宮への勅使派遣が有名です。この派遣は、天皇が国の安泰や豊穣を祈願するため、直接的な崇敬の意を示すものでした。勅使は神宮に幣帛(へいはく)と呼ばれる供物を奉納し、天皇の意志を表現しました。このような神事への関与は、天皇の神聖性を象徴するとともに、国家の統一を意識させる重要な儀礼でもありました。

寺院や神社の運営状況を把握するために、勅使が派遣されることもありました。この役割は、地方における宗教施設の管理や維持に貢献するものでした。例えば、重要な寺社への勅使派遣では、天皇の意向が伝えられるだけでなく、施設の状況確認や改修計画の策定が行われることもありました。この活動は、国家としての宗教的基盤を固めるために必要不可欠なものでした。

日本国内だけでなく、勅使は国際的な場でも派遣されることがありました。特に有名な例として、遣唐使や遣隋使のような外交使節が挙げられます。これらの使節には、天皇の命を受けた人物が含まれ、外国との交流や情報収集を行いました。外交的な勅使派遣は、日本の文化や技術が外部から取り入れられる契機となり、国内の発展に寄与しました。

戦乱が頻発した時代には、勅使が停戦の調停や和議の仲介を行うために派遣されることもありました。このような派遣では、天皇の権威を背景に、交渉や和解が図られました。特に、平安時代後期から鎌倉時代にかけて、武士階級の台頭に伴い、このような勅使派遣が政治的安定の手段として用いられることがありました。

明治維新以降、勅使の役割は大きく変化しました。天皇の象徴的な役割が強調され、政治的権限が限定される中で、勅使の派遣事例は見られなくなりました。その代わりに、宮内庁職員や政府代表が天皇の意志を伝える役割を担うようになりました。

歴史上、勅使の派遣は日本の政治、宗教、外交の多様な場面で重要な役割を果たしてきました。現代ではその直接的な派遣事例は見られなくなりましたが、天皇の意志を伝える精神は、現在の宮内庁職員や政府代表の活動の中に形を変えて受け継がれています。

勅使が決定する文化的・対話的意義とは

勅使が果たした役割は、単なる命令の伝達に留まらず、日本の文化や社会に多くの影響を与えました。その活動は、天皇の意思を社会に反映させる手段であると同時に、文化的・対話的な意義を生み出す重要な役割も担っていました。ここでは、勅使が日本の社会や文化に与えた意義について説明します。

文化的意義:国家の統一と伝統の維持

勅使の活動は、日本の文化を形成し、伝統を維持する大きな役割を果たしました。特に、天皇が神聖視される中で、勅使が祭礼や儀式に参加し、天皇の意志を表現することは、国民にとって重要な意味を持っていました。例えば、伊勢神宮への勅使派遣は、天皇が国の繁栄や安全を祈願する象徴的な行為として受け入れられ、国民全体が共有する信仰や価値観を深めました。

また、勅使が奉納した幣帛(へいはく)は、天皇の崇敬を形にしたものであり、それが地域の祭礼や伝統行事に影響を与え、文化的な連続性を保つ役割を担っていました。このような行動が積み重なり、地域文化や宗教的儀式に深く根付く伝統を育んでいきました。

対話的意義:中央と地方のつながり

勅使の派遣は、中央と地方を結ぶ重要な手段でもありました。勅使が天皇の命令や意志を地方に伝えることで、中央政府の意向が地方に浸透し、国全体の統一感が強まりました。同時に、地方の状況や声を中央に届ける役割も果たしていたため、双方向の対話を促進する役割を担っていたと考えられます。

例えば、寺社巡視においては、勅使が地方の宗教施設を訪れ、その状況を確認することで、地方の声を中央に反映させる一端を担いました。このような交流は、中央と地方の関係を円滑にし、政治的・文化的な結びつきを強める効果がありました。

現代への影響

勅使が果たした文化的・対話的意義は、現代社会にも形を変えて受け継がれています。宮内庁職員や政府代表が行う儀式や外交活動は、かつての勅使の役割を一部引き継いでいると言えます。これにより、天皇や日本の伝統文化が国内外でどのように受け入れられているかを示すと同時に、対話を通じてその意義を広めています。

勅使が担っていた文化的・対話的意義は、単なる命令の伝達を超え、日本の社会に深い影響を与えてきました。その活動を通じて、国家の統一と伝統の維持が実現されるとともに、中央と地方の結びつきが強化されました。現代においては、勅使そのものは存在しなくなりましたが、その精神や役割は、現代の文化的・外交的活動に生かされていると言えます。

まとめ

- 勅使は天皇の命令を伝える役割を担った

- 勅使の由来は古代日本の朝廷制度に基づく

- 勅使は神事や祭礼への参加を通じて天皇の神聖性を象徴した

- 勅使は地方の寺社巡視で宗教的基盤の維持に貢献した

- 勅使には天皇の威厳を守るための厳格な規定があった

- 勅使になるためには高い教養や専門知識が求められた

- 勅使は外交的な派遣を通じて他国との交流を行った

- 勅使は戦乱時に停戦や和議の調停役を果たした

- 勅使は中央と地方をつなぐ対話的な役割を担った

- 勅使の活動は国家統一と伝統の維持に寄与した

- 現代では勅使の役割は宮内庁職員や政府代表が継承している

- 勅使の派遣は政治・文化・宗教の多様な場面で行われた

- 勅使は天皇の命令を忠実に実行する覚悟が必要とされた

- 勅使の歴史は日本の文化形成に重要な影響を与えた

- 勅使が果たした精神は現代の儀式や外交活動に息づいている

コメント