神社の中心的な建物である御本殿と拝殿は、それぞれ異なる役割を持ちながらも、神社信仰上欠かせない存在です。祈りを捧げる場として機能します。これらの建物には、千木や鰹木など独自の装飾が施さまた、幣殿の役割や供物の重要性も神社参拝を深く知るためのポイントです。この記事では、御本殿、拝殿の基本的な違いや役割をわかりやすく解説し、日本の伝統的な神社文化への学びを独学で進めています。

神社の中心的な建物である御本殿と拝殿は、それぞれ異なる役割を持ちながらも、神社信仰上欠かせない存在です。祈りを捧げる場として機能します。これらの建物には、千木や鰹木など独自の装飾が施さまた、幣殿の役割や供物の重要性も神社参拝を深く知るためのポイントです。この記事では、御本殿、拝殿の基本的な違いや役割をわかりやすく解説し、日本の伝統的な神社文化への学びを独学で進めています。

- 御本殿と拝殿の役割とその違い

- 神社建築における御本殿、拝殿、幣殿の特徴

- 千木や鰹木など神社特有の装飾の意味

- 神道信仰と自然崇拝が建築に反映された理由

御本殿、拝殿の基本的な役割と違い

- 御本殿、拝殿の基本的な役割と違い

- 御本殿とは神様の鎮座する場所

- 拝殿は参拝者が祈願する場

- 御本殿と拝繋殿 幣殿の役割

- 御神体が祀られる御本殿の神聖さ

- 御本殿…ごほんでん

- 拝殿…はいでん

- 御神体…ごしんたい

- 依代…よりしろ

御本殿とは神様の鎮座する場所

御本殿は神社の中で最も神聖な建物です。ここには神様の象徴である御神体が安置されており、神様が鎮座すると考えられています。御本殿は、神社全体の中心であり、他の建物とは明確に区別されます。

古来、日本では自然そのものを神聖視する文化がありました。そのため、神様の依代として山や木、岩などが用いられた時代もあります。しかし、後に神社の発展とともに、神様を祀るための特別な建物が設けられるようになりました。それが御本殿の始まりです。

御本殿の建築様式はさまざまで、地域や神社の伝統によって異なります。例えば、伊勢神宮の神明造や出雲大社の大社造が代表的な例です。これらの建物は、高床式や独特な屋根の形状など、神聖さを象徴する設計が特徴です。

一方で、御本殿は参拝者が直接立ち入ることが許されない場所でもあります。神様への敬意を示すため、通常は鍵が掛けられ、内部を目にすることはできません。この厳格な管理が、御本殿の特別な神聖性を保っています。

こうした点から、御本殿は神社の中心としての役割を果たしつつ、信仰の対象である神様を守り続けている場所といえます。

拝殿は参拝者が祈願する場

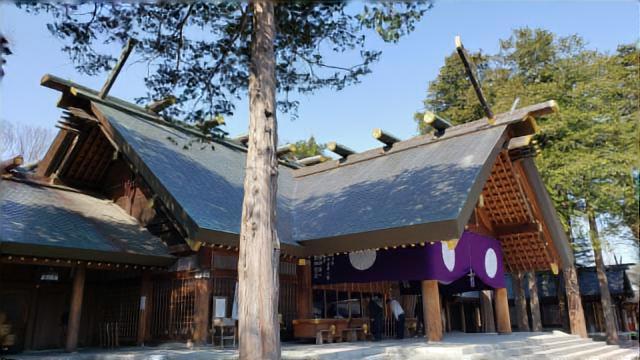

拝殿は、神社の中で参拝者が神様に祈りを捧げるための建物です。通常、御本殿の手前に設けられており、参拝者が集まりやすいように工夫されています。日常的な参拝はもちろん、結婚式や七五三といった神事の場としても使用されることがあります。

拝殿の主な役割は、参拝者が神様とつながるための場所を提供することです。例えば、お賽銭を捧げたり、願い事を祈るといった行為は、この場所で行われます。屋根や柱には装飾が施されることも多く、拝殿自体が神様への敬意を示す象徴でもあります。

一方で、拝殿は参拝者の利便性を重視して設計されているため、御本殿のような厳格な制限はありません。そのため、誰でも気軽に立ち寄れる場である一方、適切な参拝作法を守ることが大切です。例えば、拝殿の前では正中(参道の中央)を避ける、参拝前には手水舎で清めるといった作法を意識することが求められます。

また、一部の神社では拝殿に座って行う特別な祈祷が受けられることもあります。このような場面では、拝殿は日常の参拝よりもさらに深い信仰体験を提供する重要な場所となります。

拝殿は、参拝者が神様と向き合い祈りを捧げる中心的な場であり、その神聖さを守るためのマナーを学ぶことが、より良い参拝のために役立つでしょう。

御本殿と拝殿をつなぐ幣殿の役割

幣殿は、神社の建築において御本殿と拝殿をつなぐ重要な建物です。この場所は、神様への供え物を準備する役割を担っており、祭祀や儀式の際には特に欠かせない空間となります。参拝者が直接目にすることは少ないものの、神社の運営や儀式の背後で大きな役割を果たしています。

幣殿の最大の特徴は、神様と人々をつなぐ「橋渡し」のような存在であることです。ここでは、神職が供え物を神様へ捧げる準備を整えたり、儀式の道具を配置したりします。例えば、神饌(しんせん)と呼ばれる食物や酒を並べる行為は幣殿で行われることが一般的です。

一方で、幣殿は通常、一般の参拝者が立ち入ることはできません。そのため、その存在を知らない人も多いかもしれませんが、神社の祭祀が円滑に進むためには必要不可欠な施設です。また、建物としては比較的簡素な作りが多いものの、その機能は極めて実務的かつ神聖なものとされています。

幣殿があることで、拝殿と御本殿の間に明確な役割分担が生まれます。拝殿は参拝者が祈りを捧げる場、御本殿は神様が鎮座する場、そして幣殿はその両者をつなぎ、神社の運営と信仰の中心に位置する場として重要な場所なのです。

御神体が祀られる御本殿の神聖さ

御本殿は、神社の中で最も神聖な場所であり、ここに神様の象徴である御神体が祀られています。御神体は、神様が降臨する依代として重要な意味を持つ存在であり、神社全体の信仰の核となっています。この御神体を安置する御本殿は、特別な建築様式や厳格な管理のもとに守られています。

御本殿は一般の参拝者が直接入ることができない場所です。その扉は通常固く閉ざされており、開扉されるのは特別な儀式の際のみです。この厳しさが御本殿の神聖性を象徴しています。内部には御神体が安置され、神座と呼ばれる場所で慎重に管理されています。

例えば、伊勢神宮では御本殿に御神体として八咫鏡(やたのかがみ)が祀られています。この鏡は、日本神話における天照大御神の象徴として知られ、厳重に守られています。御本殿の建物自体も、神聖な儀式を支えるために綿密な設計がなされており、細部に至るまで神への敬意が込められています。

御神体が祀られていることで、御本殿は単なる建物以上の存在となります。そこには神様への崇敬の念が宿り、訪れる人々にとって信仰の中心として深い意味を持つ場所です。この神聖さを保つために、参拝者には敬意をもった態度や作法が求められます。

御本殿、拝殿を取り巻く神社の要素

- 依代としての自然や人工物

- 磐座と神奈備が示す神聖な場所

- 神体山と神道信仰の気づき

- 御本殿、拝殿と社殿 建築の多様性

- 御本殿の千木と鰹木が神聖性を表す

- 拝殿の設置がない神社

- 殿堂と供物の重要性

依代としての自然や人工物

依代(よりしろ)は、神様が降臨する場所や物として特別に選ばれるものを指します。これは、神道の信仰において重要な役割を果たしており、古代から人々が神様を身近に感じるための手段となってきました。依代には自然物と人工物の両方があり、それぞれに独自の特徴と意味があります。

自然物としての依代は、木、山、岩、水などが代表的です。例えば、巨木に注連縄を巻いて神聖な印をつけたご神木や、特定の山を神体山として祀る信仰が広く知られています。奈良県の三輪山はその代表例で、山全体が神聖視され、御神体とされています。このような自然物は、古代の人々が自然そのものを神の象徴として敬ってきた名残を表しています。

一方で、人工物としての依代もあります。鏡、剣、勾玉といった品々は、神様が降臨する象徴として御神体として祀られます。これらの人工物は、神社の御本殿に安置され、慎重に管理されています。例えば、八咫鏡は日本神話において重要な役割を果たし、現在でも伊勢神宮の御神体として知られています。

依代は、神様と人間をつなぐ架け橋のような存在です。それが自然物であれ人工物であれ、人々が神様の存在を感じ、信仰を深めるための重要な手段として機能しています。また、依代が神社に存在することで、その場所が特別な神聖性を帯びることにもつながります。

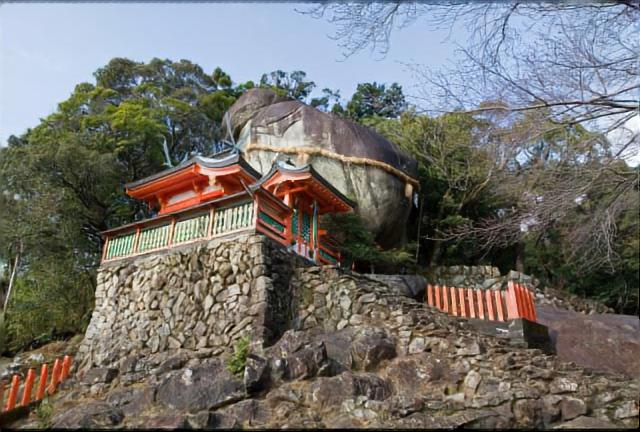

磐座と神奈備が示す神聖な場所

磐座(いわくら)と神奈備(かんなび)は、古代から日本の神道信仰において特別な意味を持つ場所です。これらは、神様が降臨する依代として認識され、現在の神社文化の基盤ともいえる存在です。それぞれの特徴を知ることで、神道が自然をどのように神聖視してきたかが分かります。

磐座とは、岩そのものを神様の宿る場所と考える信仰です。大きな岩や奇岩、または山の一部が磐座とされることが多く、周囲に注連縄を張ることでその神聖さを表現します。例えば、福岡県の沖ノ島にある磐座は、古代祭祀の跡としても知られており、その歴史的価値から世界遺産にも登録されています。磐座は、自然がそのままの形で神の依代として機能することを象徴しています。

一方、神奈備は、山全体や森林、時には島や岬までも含む広い概念です。奈良県の三輪山や出雲の神々が宿るとされる山々は、典型的な神奈備といえます。神奈備は、その地域全体を神聖な場として認識し、人々がその場所を敬い、生活の中で崇拝の対象としてきた名残を今に伝えています。

これらの神聖な場所は、人工的な神社が登場する以前から日本人の信仰を支えてきました。磐座や神奈備が示すのは、自然そのものへの畏敬の念です。それは、神道が自然と調和しながら発展してきた信仰であることを強く示しています。現代の神社においても、これらの伝統が大切に守られています。

神体山と神道の信仰の結びつき

神体山(しんたいざん)は、山全体を神様の依代として祀る信仰の対象です。この信仰は、神道における自然崇拝の象徴であり、日本人が古代から自然と深く結びついて生きてきたことを示しています。

神体山の代表例として挙げられるのが、奈良県の三輪山です。この山は、大物主大神を祀る大神神社(おおみわじんじゃ)の御神体とされています。三輪山では、本殿を設けることなく、山そのものが神聖な領域として扱われています。参拝者は山に足を踏み入れる際にも特別な許可が必要であり、その神聖さが厳格に守られています。

また、神体山の信仰は、地域ごとに異なる形で展開されています。例えば、富士山は日本最高峰の山として、その雄大さと神秘性から全国的に崇拝されています。同様に、各地の神社でその土地に根付いた山が神体山として信仰されており、地域文化の一部として人々の心に刻まれています。

神体山への信仰は、自然そのものを神として敬う日本特有の価値観を象徴しています。それは、人工物に頼ることなく、自然そのものが神聖であるという考え方に基づいています。このような信仰が、神道における自然崇拝の基本理念を形作っているのです。神体山は、自然と人々をつなぐ存在として、今も多くの人々に崇敬されています。

御本殿、拝殿と社殿建築の多様性

神社の御本殿と拝殿は、それぞれの役割に応じて多様な建築様式を持っています。これらの建物は、地域の伝統や時代背景、神社ごとの特色を反映しており、日本の建築文化の奥深さを示しています。

御本殿には、大きく分けて「神明造(しんめいづくり)」や「大社造(たいしゃづくり)」といった伝統的な建築様式があります。例えば、伊勢神宮の神明造は、簡素で直線的なデザインが特徴です。一方、出雲大社の大社造は高床式で、豪壮な屋根を持つ造りとなっています。これらは古代の住居や倉庫の形状を起源としており、それぞれの神社の歴史的背景を反映しています。

拝殿もまた、神社によって形状が異なります。一部の神社では、拝殿が御本殿より大きく建てられ、参拝者の利便性を高める設計がなされています。例えば、拝殿に広い空間を設けることで、祭祀や行事の際に多くの参拝者が集まれるよう工夫されています。また、地域によっては拝殿が設けられていない神社もあり、自然そのものを信仰する形式が残っています。

さらに、御本殿と拝殿をつなぐ幣殿の有無や配置も神社によって異なります。これらの違いは、神道の多様性や地域性を象徴しており、訪れる人々に新たな発見をもたらします。御本殿、拝殿、そしてそれらをつなぐ建物の多様性は、神社がその土地の文化や信仰を受け継ぎながら発展してきたことを示しています。

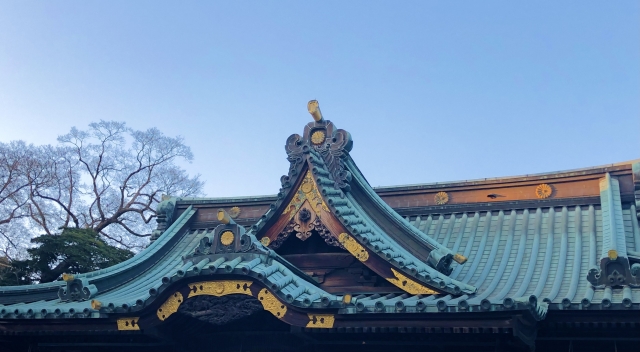

御本殿の千木と鰹木が表す神聖性

千木(ちぎ)と鰹木(かつおぎ)は、神社建築の屋根に取り付けられる特徴的な装飾であり、御本殿の神聖性を象徴する重要な要素です。に異なる意味を持つことも

千木は、屋根の近くに斜めに突き出したV字型の構造物です。その形状は、古代の建築方法に由来し、神様へのこだわりを示す装飾として進化してきました。先端を水平に切る「内削りぎ(うちそぎ)」と、垂直に切る「外削ぎ(そとそぎ)」の2つのタイプがあります。内削ぎは女性の神を、外削ぎは男性の神を祀ることを表しているとされていますが、これは以前すべての神社にはわかりませんではありません。

鰹木は、屋根の上に横向きに並べられた丸太状の装飾です。 その数は神社によって異なり、奇数の場合が男性の神、偶数の場合が女性の神を祀られることがあります。ように、鰹木は同一装飾ではなく、祀られている神様の性質や神社の伝統を示す役割を担っています

これらの千木と鰹木が御本殿に設置されることで、神社が他の建物とは異なる神聖な場所であることが明確になります。反映している点でも、千木と鰹木は神社建築の象徴的な要素と思います。

拝殿の設置がない神社

幣殿と供物の重要性

供物は、神様への感謝や祈願を示すために褒められるもので、一般的には米、酒、塩、水、果物などが用いられます。これらの供物は、神道における自然への感謝と調和を象徴しています、古いからの伝統に基づいて選ばれています。 幣殿は、これらの供物を神様に差し出す前に整える場として機能します。

幣殿の存在は、神様と人間との関係を象徴するものでもあります。神事において重要な要素とされています。また、供物お子様に祈願や感謝の気持ちを伝えることで、人

その場合、供物の供え方や祭祀の方法が異なる場合がありますが、いずれも神様への誠意が大切です。

まとめ

- 御本殿は神様が鎮座する最も神聖な建物

- 拝殿は参拝者が祈願や感謝を捧げる場

- 御本殿には御神体が安置されている

- 拝殿は御本殿の手前に設置されることが多い

- 幣殿は御本殿と拝殿をつなぐ役割を持つ

- 千木と鰹木は御本殿の屋根装飾として重要

- 千木の形状で祀られる神の性別を表す場合がある

- 鰹木の数が神社ごとの伝統を示すこともある

- 御本殿は参拝者が直接立ち入ることができない

- 拝殿では正しい参拝作法を守ることが求められる

- 一部の神社では拝殿や本殿を持たない形式もある

- 神体山や磐座は自然そのものを御神体とする例

- 供物は幣殿で準備され、神様に捧げられる

- 神明造や大社造など御本殿の建築様式は多様

- 神道信仰には自然崇拝が深く根付いている

コメント

画像は無料素材のサイト様よりお借りしたものと、自分でパワーポイントで作成したものを利用しました。

関連書籍の紹介はアフィリエイトを利用しています。