社殿の種類についてと、日本の神社建築の多様性と魅力をご紹介します。神社の社殿には、その歴史や地域性を反映したさまざまな建築様式があり、それぞれ独特の構造と特徴を持っています。神明造、大社造、春日造、流造、八幡造、権現造など、主要な社殿の種類とその特徴を理解することで、神社建築の奥深さと日本文化の豊かさを感じ取ることができるでしょう。ここでは、代表的な社殿の建築様式とその構造的特徴について解説していきます。

社殿の種類についてと、日本の神社建築の多様性と魅力をご紹介します。神社の社殿には、その歴史や地域性を反映したさまざまな建築様式があり、それぞれ独特の構造と特徴を持っています。神明造、大社造、春日造、流造、八幡造、権現造など、主要な社殿の種類とその特徴を理解することで、神社建築の奥深さと日本文化の豊かさを感じ取ることができるでしょう。ここでは、代表的な社殿の建築様式とその構造的特徴について解説していきます。

-

主要な社殿形式(流造、神明造、大社造、春日造、八幡造、権現造)の基本的な外観と構造

-

各社殿形式が持つ歴史的背景と起源

-

地域性や時代による社殿建築の特徴

-

社殿の装飾や彫刻に込められた意味

神明造り

大社造り

住吉造、流造、春日造、日吉造、八幡造、権現造、浅間造、美保造

社殿の種類と主な建築様式

神社のご本殿の造りは大きく分けて二つの様式があり、神明造りと大社造りに代表されます。

伊勢の神宮は神明造りで正殿は唯一神明造です。

出雲大社、神魂神社、須佐神社は大社造です。

ここから派生してたくさんのご本殿の形式が派生しています。

神明造りにも大社造りにも、使われる木は何も塗られていない素木(しらき)が使われています。

屋根の上には千木と鰹木が設けられています。

流造 最も一般的な社殿の形式

流造は、日本の神社建築様式の中で最も広く見られる形式です。その特徴的な外観は、多くの参拝者の目を引きつけます。

流造の最大の特徴は、屋根の形状にあります。正面から見ると、屋根が前方に向かって長く伸び、優美な曲線を描いています。この曲線が「流れる」ように見えることから、「流造」という名前がつけられました。

この様式は、平安時代初期に成立したとされています。神明造を基本としながら、より洗練された形へと発展させたものです。現存する最古の流造建築は、京都の宇治上神社本殿で、平安時代後期の建築とされています。

流造の構造は、切妻造・平入りを基本としています。しかし、側面から見ると、屋根は対称形ではありません。正面側の屋根が長く伸びており、この部分が向拝(こうはい)と呼ばれる庇を形成しています。

柱の配置にも特徴があります。身舎(もや)の柱は丸柱を使用しますが、向拝の部分では角柱が用いられます。また、柱の本数によって「一間社流造」や「三間社流造」などと呼び分けられます。

流造の魅力は、その優美な曲線美にあります。直線的な神明造と比べると、より柔らかな印象を与えます。この美しさが、多くの人々に親しまれる理由の一つでしょう。

ただし、流造にも課題があります。屋根が前に長く伸びているため、強風や積雪に弱い面があります。そのため、地域の気候に応じて、屋根の勾配や材質を工夫する必要があります。

現在、流造は全国の神社で見ることができます。例えば、京都の上賀茂神社や下鴨神社、香川県の神谷神社などが有名です。これらの神社を訪れると、流造の美しさを直接体感することができるでしょう。

このように、流造は日本の伝統的な建築技術と美意識が結実した様式といえます。神社を訪れる際は、ぜひ流造の特徴に注目してみてください。その優美な曲線美に、きっと新たな魅力を発見できるはずです。

神明造 伊勢神宮に代表される様式

神明造は、日本の神社建築の中でも最も古く、純粋な形式を持つ様式です。その代表的な例が伊勢神宮の社殿で、シンプルながら荘厳な美しさを誇ります。

神明造の特徴は、その簡素さにあります。屋根は切妻造りで、棟の両端に千木を立て、棟木の上に五本の堅魚木を横たえています。これらの装飾は、古代の建築技術の名残を今に伝えるものです。また、屋根は檜皮葺きや茅葺きが一般的で、自然素材を活かした風合いが特徴的です。

社殿の構造は、床を高く上げた高床式になっています。これは、地面からの湿気を避け、神聖な空間を地上から隔てる意味があると考えられています。また、正面に階段を設け、その両側に欄干を付けるのが一般的です。

内部は、一つの大きな空間で構成されています。中央に御神体を安置する場所があり、それ以外は装飾を極力抑えた簡素な造りになっています。この素朴さこそが、神明造の本質であり、神様の存在を直接的に感じさせる効果があります。

神明造の起源は古く、弥生時代の高床式倉庫にまで遡るとされています。その形式が神聖な建物として発展し、やがて神社建築の一つの様式として確立されたのです。

ただし、神明造の社殿は20年に一度の式年遷宮で建て替えられるため、古い建物が残っていないという特徴もあります。これは、常に新しい姿で神様をお迎えするという思想の表れでもあります。

このように、神明造は日本の神社建築の中でも最も基本的な様式であり、その簡素さと荘厳さは、日本人の神に対する畏敬の念を如実に表現しているといえるでしょう。

大社造 出雲大社の特徴的な形態

大社造は、日本の神社建築様式の中でも特に独特な形態を持つ様式です。その名の通り、出雲大社を代表とする建築様式で、他の神社建築とは一線を画す特徴的な外観を持っています。

大社造の最も顕著な特徴は、その高さにあります。一般的な神社建築と比べると、驚くほど高い構造をしています。正面から見ると、まるで天に向かって伸びていくような印象を受けます。この高さは、神様の住まいである高天原と地上とを結ぶ象徴的な意味を持つと考えられています。

また、大社造の屋根は、切妻造りの形状をしていますが、通常の神社建築とは異なり、妻入りと呼ばれる構造になっています。これは、屋根の棟が参拝者から見て縦方向に走っている形式で、正面に大きな破風が見えるのが特徴です。この形状により、より一層高さが強調され、荘厳な雰囲気を醸し出しています。

さらに、大社造の社殿には、通常の神社建築で見られる向拝(こうはい)がありません。代わりに、本殿の前に独立した庇ひさしのような構造物が設けられており、これを見せ殿と呼びます。この見せ殿が、参拝者と神様の空間を仲介する役割を果たしています。

大社造の起源については諸説ありますが、古代の高床式倉庫の形態を継承したものだという説が有力です。この説によると、大社造は神様の食物を保管する神聖な倉庫の形を模したものとされています。

ただし、現存する出雲大社の社殿は江戸時代に再建されたものです。古代の出雲大社はさらに巨大だったという伝承があり、『出雲国風土記』には高さ48丈(約145メートル)もあったと記されています。これが事実かどうかは定かではありませんが、当時の人々の想像力と信仰の深さを物語っているといえるでしょう。

このように、大社造は他の神社建築様式とは一線を画す独特の形態を持ち、古代からの伝統と神秘性を今に伝える貴重な建築様式といえます。出雲大社を訪れる際には、ぜひともその高さと荘厳さに注目してみてください。きっと、古代の人々が抱いていた神への畏敬の念を感じ取ることができるはずです。

春日造 本殿と拝殿が一体化した形式

春日造は、日本の神社建築様式の中でも独特の魅力を放つ形式です。その最大の特徴は、本殿と拝殿が一体化している点にあります。

この様式の起源は、奈良時代にさかのぼります。藤原氏の氏神を祀る春日大社の社殿がモデルとなったことから、「春日造」という名称が付けられました。当初は、本殿と拝殿が別々に建てられていましたが、時代とともに一体化していったのです。

春日造の外観は、正面から見ると、中央に本殿、その前に拝殿が配置されているように見えます。しかし、実際には一つの建物として設計されています。屋根は入母屋造りで、正面に向かって右側に階段が設けられているのが特徴的です。

内部構造も興味深いものがあります。本殿部分は神様をお祀りする神聖な空間として設けられ、その前に拝殿部分が続きます。これにより、参拝者は拝殿から直接神様を拝むことができるようになっています。

春日造の美しさは、その簡素さにもあります。装飾は控えめで、建物全体がコンパクトにまとまっています。これは、神様の存在を直接的に感じさせる効果があるといえるでしょう。

ただし、春日造にも課題があります。本殿と拝殿が一体化しているため、本殿の修理や改築が必要な場合、建物全体に手を加えなければならないという点です。これは、維持管理の面で難しさを生むこともあります。

現在、春日造の代表的な例としては、もちろん春日大社がありますが、他にも奈良県の手向山八幡宮や京都府の松尾大社などで見ることができます。これらの神社を訪れると、春日造の独特の雰囲気を直接体感できるでしょう。

このように、春日造は日本の伝統的な建築技術と美意識が結実した様式といえます。神社を訪れる際は、ぜひ春日造の特徴に注目してみてください。その簡素な中にある荘厳さに、きっと新たな魅力を発見できるはずです。

八幡造 八幡神社に多く見られる様式

八幡造は、日本の神社建築様式の中でも独特の魅力を放つ形式です。その名の通り、八幡神社に多く見られる様式で、他の神社建築とは一線を画す特徴を持っています。

八幡造の最大の特徴は、前殿と後殿が一つの屋根で覆われた構造にあります。前殿は拝殿として、後殿は本殿として機能し、両者が廊下でつながれています。この独特の構造により、正面から見ると二つの建物が並んでいるように見えますが、実際は一体化した建築となっています。

この様式の起源は、平安時代後期にさかのぼります。当時、八幡信仰が広まるにつれて、この独特の建築様式も全国に普及していきました。八幡造の代表的な例として、京都の石清水八幡宮や鎌倉の鶴岡八幡宮があげられます。

八幡造の屋根は、一般的に入母屋造りか流造りが採用されています。これにより、重厚感と優美さを兼ね備えた外観が生み出されています。また、屋根の棟には千木と鰹木が設けられ、神社建築としての荘厳さを演出しています。

内部構造にも特徴があります。前殿と後殿の間には「中門」と呼ばれる仕切りが設けられ、神聖な空間と俗世間を分ける役割を果たしています。この中門の存在により、参拝者は前殿から後殿へと段階的に神域へ近づいていく感覚を味わうことができます。

八幡造の魅力は、その独特の構造だけでなく、歴史的な意義にもあります。この様式は、神仏習合の時代に生まれたとされ、仏教寺院の影響を受けつつも、日本固有の神社建築として発展した点が興味深いところです。

ただし、八幡造には課題もあります。複雑な構造のため、建設や維持管理にはより多くの技術と費用が必要となります。そのため、小規模な神社では採用が難しい場合もあります。

現在、八幡造は文化財としての価値も高く評価されています。多くの人々が、この独特の建築様式に魅了され、八幡神社を訪れています。神社を訪れる際は、ぜひ八幡造の特徴に注目してみてください。その独特の構造と歴史的背景に、きっと新たな魅力を発見できるはずです。

社殿の種類

神明造り 高床式の穀倉が原型

建物の入り口は屋根に対して水平、平入り、屋根は切妻造、棟持ち柱があり屋根は茅葺。

大社造り 古代の住居が原型

建物入り口は屋根に対して直線、妻入り、屋根は切妻造、内部中央に岩根御柱がある。

住吉造り

妻入り、屋根は切妻造、室と堂からなる造り

春日造り

妻入り、屋根は切妻造、正面入り口上部に庇がある

流れ造り

平入り、屋根は切妻造り、正面の屋根が長く反っていて千木と鰹木を置かない

八幡造り

平入り、屋根は切妻造り、外殿と内殿があり間に相の間がああある

日吉造り

平入り、屋根は入母屋造、屋根の側面に破風があり千木と鰹木がない

入母屋造り

平入り、屋根は庇が四方にあり仏殿に多い。千木と鰹木の無いものが多い

権現造り

平入り、入母屋造、本殿と拝殿の間に石の間がある

浅間造り

平入り、屋根は切妻造、二重楼閣造りともいわれる二階建ての造り

尾張造り

本殿、中殿、前殿を回廊で繋いだ左右対称の造り

美保造り

大社造りを二つつなげた造り

社殿の種類における構造と特徴

権現造 本殿と拝殿を廊下でつなぐ

権現造は、日本の神社建築様式の中でも独特の魅力を放つ形式です。その最大の特徴は、本殿と拝殿を廊下でつないでいる点にあります。

この様式の起源は、平安時代後期にさかのぼります。当時、神仏習合の影響を強く受けた神社建築として発展しました。権現造という名称は、仏教の権現思想に由来しています。権現とは、仏や菩薩が衆生を救うために神の姿で現れたという考え方です。

権現造の構造は、奥に位置する本殿と手前の拝殿を長い廊下でつなぐことで、一つの建物として統一感を持たせています。この廊下は石の間と呼ばれ、本殿と拝殿をつなぐ重要な役割を果たしています。石の間には扉が設けられ、普段は閉じられていますが、祭礼の際に開かれます。

この様式の代表的な例として、日光東照宮があげられます。豪華絢爛な装飾で知られる日光東照宮は、権現造の特徴を最も顕著に示しています。他にも、久能山東照宮や仙台東照宮なども同様の様式を採用しています。

権現造の魅力は、本殿と拝殿を一体化させることで生まれる荘厳な雰囲気にあります。長い廊下がもたらす奥行きは、神域の神秘性を高める効果があります。また、拝殿から本殿まで続く空間は、参拝者の心を徐々に清めていく役割も果たしています。

ただし、権現造には課題もあります。複雑な構造のため、建設や維持管理にはより多くの技術と費用が必要となります。そのため、小規模な神社では採用が難しい場合もあります。

このように、権現造は神仏習合時代の産物でありながら、日本の神社建築の中で独自の位置を占める様式として今日まで受け継がれてきました。神社を訪れる際は、ぜひこの特徴的な構造に注目してみてください。本殿と拝殿をつなぐ廊下の存在が、神域の神秘性と荘厳さを際立たせていることに気づくはずです。

社殿の基本的な構成要素

神社の社殿は、神様をお祀りする神聖な場所として、いくつかの重要な構成要素から成り立っています。これらの要素は、神社の規模や様式によって異なる場合もありますが、基本的な構造は共通しています。

まず、最も重要な部分が本殿です。本殿は神様が鎮座される中心的な建物で、通常、一般の参拝者は立ち入ることができません。本殿の前には、参拝者が祈りを捧げる拝殿が設けられています。多くの神社では、本殿と拝殿が一つの建物として一体化しているケースもあります。

本殿と拝殿をつなぐ部分には、幣殿が設けられることがあります。ここは神職が祭祀を行う場所で、神様への奉納品を置くスペースにもなっています。また、社殿の周囲には、神域を示す注連縄が張られ、鳥居が設置されています。鳥居は俗世間と神域の境界を示す重要な象徴です。

社殿の周辺には、手水舎も設けられています。参拝者はここで手と口を清めてから参拝に向かいます。さらに、大きな神社では、神楽殿や神饌所、神輿庫なども設けられ、祭礼や日々の祭祀に使用されます。

これらの構成要素は、単なる建築物ではなく、それぞれが神道の思想や伝統を反映しています。例えば、本殿の構造は神様の鎮座する場所としての神聖さを表現し、拝殿は人と神の交流の場を象徴しています。

社殿の構造は時代とともに変化してきましたが、その基本的な要素は古代から受け継がれてきたものです。現代の神社建築でも、これらの伝統的な要素を尊重しつつ、新しい技術や材料を取り入れて建設されています。

このように、社殿の各部分は神道の世界観を具現化したものであり、参拝者に神聖な空間を提供する重要な役割を果たしています。社殿を訪れる際には、これらの要素の意味を理解することで、より深い参拝体験ができるでしょう。

屋根の形状による社殿の分類

神社の社殿は、その屋根の形状によってさまざまな種類に分類されます。この分類は、神社建築の歴史や地域性を反映しており、日本の伝統文化を理解する上で重要な要素となっています。

最も一般的な屋根の形状は切妻造りです。これは、屋根の両側が斜めに傾斜して、棟の部分で三角形を形成する形状です。シンプルながら荘厳な印象を与え、多くの神社で見られます。

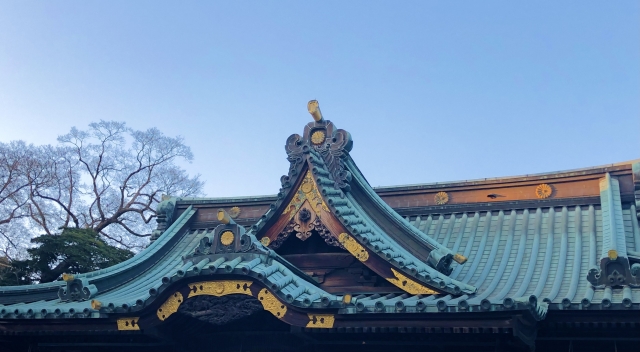

一方、入母屋造りは、切妻造りを基本としながら、屋根の四隅を少し下げた形状です。この形状は、より複雑で優美な印象を与え、規模の大きな神社に多く採用されています。

さらに、寄棟造りという形状もあります。これは屋根の四方全てが傾斜している形状で、台風や強風に強いという特徴があります。そのため、特に風の強い地域の神社で見られることが多いのです。

また、千鳥破風造りという独特の形状もあります。これは屋根の正面に小さな破風を二つ重ねた形状で、装飾性が高く、格式の高い神社に用いられることが多いです。

これらの屋根の形状は、単に美的な観点だけでなく、気候条件や建築技術の発展、さらには神社の格式などさまざまな要因によって選択されてきました。そのため、神社の屋根を見ることで、その神社の歴史や地域性、さらには社会的な位置づけまでも推測できるのです。

このように、神社の屋根の形状は単なる建築様式の違いではなく、日本の文化や歴史を映し出す鏡のような役割を果たしています。神社を訪れる際には、ぜひ屋根の形状にも注目してみてください。きっと、今まで気づかなかった神社の新たな魅力を発見できるはずです。

地域性が反映された社殿の特徴

日本の神社建築は、その土地の気候風土や文化、歴史を反映して、地域ごとに独特の特徴を持っています。例えば、豪雪地帯の神社では、屋根の勾配が急で、雪の重みに耐えられるよう頑丈な造りになっています。一方、台風の多い地域では、風の抵抗を受けにくい低い屋根が特徴的です。

また、地域の伝統的な建築技術や素材も社殿に活かされています。例えば、岐阜県の白川郷では、合掌造りの技術を用いた神社が見られます。茅葺き屋根と急勾配の三角形の屋根が特徴的で、豪雪に耐える工夫が施されています。

沖縄の神社では、琉球王国時代の建築様式が取り入れられています。赤瓦の屋根や石造りの鳥居など、本土とは異なる独特の雰囲気を醸し出しています。これは、沖縄の歴史や文化が社殿に反映された好例といえるでしょう。

さらに、地域の産業や特産品が社殿の装飾に用いられることもあります。例えば、輪島塗で有名な石川県の神社では、社殿の柱や欄干に輪島塗が施されていることがあります。これは、地域の誇りと技術の粋を神社に捧げる形となっています。

このように、日本の神社建築は画一的なものではなく、各地域の特色を色濃く反映しています。そのため、神社を訪れることで、その土地の文化や歴史、気候風土を垣間見ることができるのです。地域性豊かな社殿は、日本の多様性を体現する貴重な文化遺産といえるでしょう。

社殿の装飾と彫刻の意味

神社の社殿を彩る装飾や彫刻には、単なる美的要素を超えた深い意味が込められています。これらは神社の歴史や信仰、そして日本の文化を物語る重要な要素なのです。

まず、社殿の屋根や軒先に見られる華麗な彫刻は、神様の世界と人間の世界を繋ぐ架け橋としての役割を果たしています。例えば、よく見られる龍や鳳凰の彫刻は、天上界と地上界を行き来する神聖な生き物として描かれ、神様の力強さや神秘性を表現しています。

また、社殿の柱や欄干に施された彫刻には、その神社にまつわる神話や伝説が描かれていることがあります。これらは参拝者に神様の物語を視覚的に伝える役割を果たし、信仰心を深める助けとなっています。

さらに、装飾の中には自然界の要素を取り入れたものも多く見られます。例えば、菊や桜などの花々の彫刻は、四季の移ろいや自然の美しさを表現するとともに、神様の恵みへの感謝の念を象徴しています。

一方で、幾何学的な模様や紋様も多用されています。これらは単なる装飾ではなく、宇宙の秩序や調和を表現し、神社という空間の神聖性を高める役割を果たしています。

社殿の装飾には、地域の特色や歴史も反映されています。例えば、海辺の神社では波や魚をモチーフにした彫刻が多く見られ、その土地の生活や文化を表現しています。

このように、社殿の装飾や彫刻は、神社の美しさを引き立てるだけでなく、信仰や文化、歴史を伝える重要な媒体となっています。参拝の際には、これらの装飾にも目を向けることで、神社への理解をより深めることができるでしょう。

まとめ

- 流造は屋根の優美な曲線が特徴で、最も一般的な形式である

- 神明造は伊勢神宮に代表され、簡素で荘厳な様式美を持つ

- 大社造は出雲大社に見られる、高い構造が特徴的な形式である

- 春日造は本殿と拝殿が一体化した、簡素でコンパクトな形式である

- 八幡造は前殿と後殿が一体化し、独特の構造を持つ形式である

- 権現造は本殿と拝殿が廊下でつながれ、荘厳な雰囲気を醸し出す

- 本殿は神様が鎮座される中心的な建物で、通常立ち入りは制限される

- 拝殿は参拝者が祈りを捧げるための空間として設けられている

- 切妻造は屋根の両側が斜めに傾斜し、棟の部分で三角形を形成する

- 入母屋造は切妻造りを基本としつつ、屋根の四隅を下げた優美な形状である

- 寄棟造は屋根の四方全てが傾斜しており、特に風の強い地域に見られる

- 地域によって社殿の建築様式や素材が異なり、気候風土や文化が反映される

- 社殿の装飾や彫刻には神様の物語や自然への感謝など、様々な意味が込められている

- 神社の屋根の形状は、美的な観点だけでなく、気候条件や神社の格式を示す

- 高床式構造は地面からの湿気を避け、神聖な空間を地上から隔てる

コメント