神社で参拝するときの拝礼の基本の作法は「2拝2拍手1拝」です。明治時代からは、この作法が一般化しました。神社庁のサイトによると、拍手(かしわで)は拍の葉のように両手の指を揃えて打ち合わせるので、一般には拍手を打つなどといわれています。との記述があります。

神社で参拝するときの拝礼の基本の作法は「2拝2拍手1拝」です。明治時代からは、この作法が一般化しました。神社庁のサイトによると、拍手(かしわで)は拍の葉のように両手の指を揃えて打ち合わせるので、一般には拍手を打つなどといわれています。との記述があります。

拝礼と柏手について正しい作法や意味を知りたい読者に向けて、神社参拝の基本から注意点、神社ごとの違いまでを体系的に解説します。本記事は拝礼や柏手に関する公式情報をもとに整理しているため、初めての方でも安心して学べます。

- 二拝二拍手一拝の具体的手順とポイント

- 柏手の意味と指のずらし方の根拠

- 神社でのマナーと避けたいNG行為

- 神社ごとの作法の違いと確認方法

拝礼と柏手の基本をまず理解

- 神社参拝の流れと入口作法

- 拝礼の基本手順と姿勢の要点

- 柏手の正しい打ち方を解説

- 神社での二拝二拍手一拝作法

- 作法の意味と拝礼に込める敬意

神社参拝の流れ

参道の中央は神さまの通り道とされるため、端を歩くことが礼にかなうとされています。鳥居の手前で立ち止まり、一礼してから神域へ入り、退出時も神域へ向き直って一礼します。手水舎での清め(手水)を済ませ、境内では落ち着いた所作を心がけます。これらは各神社の案内に従うことが前提です。

用語メモ:手水(ちょうず)=参拝前に手や口を水で清める作法。拝殿=拝礼を行う建物。本殿=ご神体をおまつりする建物。

参拝の基本形については、神社本庁が「再拝・二拍手・一拝」を基本としつつ、神社により拝礼方法が異なる場合があると説明しています。詳細は(参照:神社本庁 参拝方法)、参拝のマナーは(参照:伊勢神宮 参拝の作法とマナー)を確認してください。

拝礼の基本手順と姿勢の要点

姿勢と角度

拝礼(礼)は背筋を伸ばし、腰から約90度折って深く2回(再拝)行います。頭だけを下げるのではなく、上半身をまっすぐ倒すと美しい所作になります。神社本庁の説明では、再拝の後に柏手、最後に一拝の手順が基本形とされています。(参照:神社本庁 参拝方法)

| 手順 | 動作 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | 神前に進み姿勢を正す | 足を揃え、視線を落ち着かせる |

| 2 | 再拝(二度深い礼) | 背中を平らに、腰から約90度の礼 |

| 3 | 柏手(二回) | 胸の高さで両手を合わせ、所作は静かに |

| 4 | 一拝(締めの礼) | 深く一度礼をして心を整える |

柏手の正しい打ち方を解説

柏手は胸の高さで両手を合わせ、右手の指先を第1関節ほど下へずらし、肩幅程度に両手を開いて二回打ち、その後に指を揃えます。神社本庁はこの具体手順を示し、神前では誠の心を捧げることが大切と述べています。(参照:神社本庁 参拝方法)

また、各地の神社の案内でも右手を少し引く・下げる所作が示されます。実演動画や図解が掲載されている例として、東京都神社庁の参拝解説があります。(参照:東京都神社庁 参拝の作法)

用語メモ:柏手(かしわで)=両手の指を揃えて打つ拍手の作法。一般的には二拍手が基本形。

神社での二拝二拍手一拝作法

多くの神社で案内される基本形が二拝二拍手一拝です。神社本庁は「全国的に基本」と示しつつ、神社によっては拝礼が異なるため現地案内に従うよう促しています。(参照:神社本庁 参拝方法)

| ステップ | 所作 | 確認事項 |

|---|---|---|

| 手水 | 手・口を清める | 所作は静かに、柄杓は直接口を付けない |

| 再拝 | 深い礼を2回 | 腰から折り、上半身は一直線 |

| 柏手 | 二拍手 | 右指先を少し下げ、最後に指を揃える |

| 祈念 | 心中で感謝と祈り | 住所・氏名・日付などを心で述べる |

| 一拝 | 深い礼を1回 | 結びの礼。動作は静かに丁寧に |

伊勢神宮の公式ページでも、参拝の作法やマナーが整理されています。(参照:伊勢神宮 参拝の作法とマナー)

作法の意味と拝礼に込める敬意

再拝は敬意と感謝を示し、柏手は祈りの心を整え、場を清める作法として説明されています。神社本庁は、作法の形だけでなく「心を伴わせること」の重要性を強調しています。(参照:神社本庁 参拝方法)

補足:公式テキスト等では、拝礼と柏手を通じて心身を祓い清める意義が語られます。実際の祈り方は各人の信仰心に応じて静かに行うのが望ましいとされます。

拝礼と柏手の疑問と注意点

- 神社で避けたい誤り作法

- 拝礼の回数や角度の基準

- 柏手で指をずらす理由と効果

- 神社での音量や時間帯の配慮

- 学びを実践へ拝礼と柏手の要点

神社で避けたい誤り作法

以下は多くの神社で避けるよう案内される例です。

- 参道中央を歩く、大声での会話や通話

- 鳥居での無礼な出入り(出入り時の一礼を忘れる)

- 賽銭を投げる、乱暴に鈴を鳴らす

- 撮影禁止区域での撮影やフラッシュ使用

詳細なマナーは各神社の掲示・公式案内に従ってください。伊勢神宮の案内が参考になります。(参照:伊勢神宮 参拝の作法とマナー)

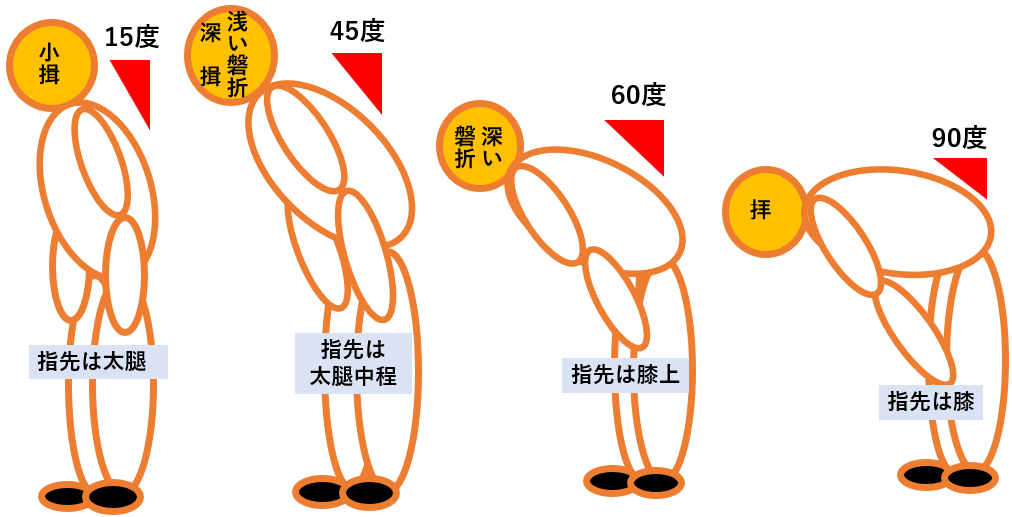

拝礼の回数や角度の基準

一般参拝では二拝二拍手一拝が基本形です。拝(礼)の角度はおよそ90度を目安に深く行い、背中を平らに保ちます。これは神社本庁の解説にも記載されており、礼の深さが敬意を表す所作とされています。(参照:神社本庁 参拝方法)

| 場面 | 礼の種類 | 目安 |

|---|---|---|

| 神前での拝 | 深い礼(二拝・一拝) | 腰から約90度・上体は一直線 |

| 鳥居出入り | 軽い一礼 | 顎を引き目線を落とす程度 |

神社でのお参りの仕方の手順です。

- お賽銭を入れて鈴を鳴らします。

- 姿勢を正して直立し、軽い一礼(小揖しょうゆう)をします。

- 直立し背を平らにして90度に腰を折り、深いお辞儀(深揖しんゆう)を二回繰り返します。

- 両手を胸の高さで合わせ右手を少し手前に引きます。肩幅程度に両手を開いて拍手を二回打ちます。

- 両手を胸の高さできちんと揃え、手を合わせて祈ります。

- 両手をおろしもう一度深いお辞儀(深揖しんゆう)をします。

- 一度軽い会釈をして、後ずさりしてから戻ります。

柏手で指をずらす理由と効果

神社本庁は、柏手の具体動作として右指先を少し下にずらす(第1関節程度)→二拍手→指を揃えるという順を示しています。これは作法上の要点であり、音を立てること自体が目的ではなく、誠の心を捧げる姿勢が重視されます。(参照:神社本庁 参拝方法)

拍手の打ち方

両手を胸の高さで合わせ右手を少し手前に引きます。

肩幅程度に両手を開いて拍手を二回打ちます。

「右手は体で左手は心」と考え、 体を一歩下げ神様に対し敬いの思いを伝えるとされています。

●伊勢神宮では、八開手といい、8回拍手を打ちます。(8度拝8開手)

●出雲大社、宇佐神宮、弥彦神社では4回拍手を打ちます。(2拝4拍手1拝)

●神葬祭(葬儀)では音を立てない偲び手をします。

地域や神社によっては、右手を「少し手前に引く」と説明される場合もあります。実務的には、手のひら同士が密着し過ぎない方が澄んだ音になりやすいと案内される例も見られます。(参照:東京都神社庁 参拝の作法)

拍手とは、拍の葉のように両手の指を揃えて打ち合わせるので、一般には拍手を打つなどといわれています。

拍手は、日本古来の拝礼作法であり、魏志倭人伝には貴人に対して拍手をしていたと記されています。

日本書紀には、天皇の即位時に群臣たちが手を打って拝礼していたと記されています。

拍手の由来は、「柏」を「拍」と誤記したからという説があります。

又、柏の葉に食べ物が盛られていたことから、食事につかさどる人や食べ物のことを「かしわ手」と呼ぶようになり、食事への感謝をこめて手を打つことを「拍手」というようになったという説もあります。

もともと拍手は喜びや喝采を表現するものです。

神社での音量や時間帯の配慮

周囲の参拝者や近隣への配慮から、大きすぎる音や大声は避けるのが無難です。境内の案内板や神職の指示に従い、早朝・夜間の参拝が可能か、撮影や会話のマナーなどを事前に確認しましょう。作法やマナーは神社ごとに細部が異なるため、現地の掲示・公式サイトに従うことが最優先です。例:伊勢神宮

学びを実践へ拝礼と柏手の要点

最後に、神社ごとの作法の違いにも触れておきます。多くの神社が二拝二拍手一拝を案内しますが、出雲大社は二拝四拍手一拝を正式作法としています。参拝時は各神社の案内に従ってください。(参照:出雲大社 よくある質問)

| 神社 | 案内される拝礼 | 参考 |

|---|---|---|

| 多くの神社 | 二拝二拍手一拝 | 神社本庁 |

| 出雲大社 | 二拝四拍手一拝 | 出雲大社 公式FAQ |

二礼二拍手一礼は二拝二拍手一拝です。

拝は90度の姿勢で指先は膝あたりで行います。

さらに丁寧に行う場合は15度の姿勢の小揖を最初と最後に追加します。

二拝二拍手一拝とは

①お辞儀(小揖)

②二礼(二拝)

③二拍手

④一礼(一拝)

⑤お辞儀(小揖)

1、二礼(再拝:さいはい)の意味

神様にご挨拶する際には、敬神の念を表しさらにもう一度頭を下げます。

2、二拍手の意味

拍手を打つことで神への感謝や喜びを表します。複数回の最小単位の二回とされています。(より気持ちを表すため複数回打ち鳴らし神様へ自分の思いを伝える)

拍手の打ち方は、両手を合わせて右手を少しさげ、二拍手をして手を合わせます。

拍手の音は、邪気を払う音を立て神霊を招き寄せるもいわれています。

最後の一拝の意味

最後の一拝は、参拝に来られた感謝をこめて拝をします。

まとめ

- 参道の中央を避け、鳥居で一礼して境内へ

- 手水で清め、神前では二拝二拍手一拝が基本

- 柏手は右指先を少し下げて二拍手の所作

- 拝礼は腰から約90度、静かに丁寧に行う

- 神社により拝礼が異なるため現地案内に従う

- 賽銭は静かに入れ、乱暴に投げ入れない

- 撮影や会話は周囲と掲示のルールを尊重

- 早朝・夜間参拝の可否は公式情報で確認

- 住所氏名日付を心で述べ、感謝を先に伝える

- 音量を控え、澄んだ所作で心を整える

- 出雲大社では二拝四拍手一拝が正式作法

- 不明点は社務所や公式サイトで確認できる

- 形だけでなく心を伴わせる意識を忘れない

- 入口と退出時の一礼で礼を結ぶ

- 季節の祭礼時は特別な作法に従い参列する

コメント